Seule, une vie religieuse a de la valeur

Le sens de l’existence ? Il n’y a plus d’intellectuels pour en discuter ? Dans les années 1990, c’était un marronnier, un thème labouré dans l’émission bouillon de culture, une interrogation argumentée dans des journaux qui à l’époque, avaient encore un contenu. Le sens, c’était la vaste question philosophique à visée presque universelle proposée pendant la décennie qui suivit la chute de l’empire soviétique, comme si cet événement avait laissé la pensée dans un état de vide sidéral et de mélancolie sidérante, révélant en fait la vanité et la naïveté des grands récits du grand soir auxquels nous eûmes cessé de croire. Années 80 et un maître mot pour désigner l’atmosphère d’une époque ; individualisme. Un mot qui n’a pas forcément bonne presse mais qui traduit bien les tendances de cette époque matérialiste. Et cette crise du sens qui suivit avec des interrogations sur le religieux, la foi. Et puis des cafés philo. Et aussi des émissions philo. Les gens en quête de sens, d’orientation mais aussi d’interprétation sur ce que signifie l’existence, sa valeur, ainsi que la manière aborder ce vaste questionnement et de trouver du sens.

Les années 2000, avec les gadgets, l’hypermédiatisation, l’ensorcellement par les technologies, les enfumages idéologiques nouveaux, sanitaires, climatique, terroristes, ont entraîné les gens dans une course à la consommation sur fond de craintes, émotions et peurs diffuses, avec quelques ressentiments de catastrophisme. L’individualisme a marqué des points. Disons un certain individualisme, bien entretenu par les médias de masse devenus médias d’Etat qui servent les intérêts des puissants. Tant qu’on fait miroiter les jeux, la réussite matérielle, la concurrence en tout, santé, éducation, loisirs, le souci du corps, le culte du moi, le narcissisme débridé… eh bien ça arrange le marché, l’économie, la gestion politique approximative. Les gens ne pensent pas. Ils ne réfléchissent plus. Ils sont dans le mouvement. L’instant présent, parfois oppressant. Peur de la maladie, de l’échec, de la mort, du déclassement, du licenciement, des accidents… Voilà du sens mais un sens bien réduit et peu glorieux eu égard aux capacités d’élévation spirituelle « offertes » aux humains. Qui ne savent pas recevoir. Et cette vie réussie raisonnée par Luc Ferry, fait-elle du sens ? Ou bien flatte-t-elle le pèlerin moderne circulant dans le centre commercial planétaire ?

Foi, charité, espérance, trois vertus théologales jadis fort appréciées. Et qui avaient du sens ou disons un certain sens. Mais pas ancré dans le champ des matérialités. A notre époque saturée de formes culturelles nous avons sans doute oublié le volet cultuel. Un culte, délaissé par les incultes qui se cultivent de biens culturels de masse… Culte certes mais aussi arnaque religieuse diront à juste raison les mécréants. Les institutions religieuses n’ont pas forcément rapproché l’homme du divin. La seule chose en laquelle on peut légitimement croire, c’est en notre existence et le sens qu’on lui attribue en le trouvant après l’avoir cherché.

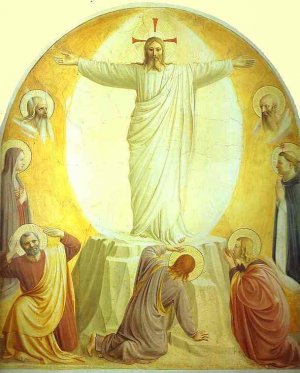

En cette époque de crise des valeurs, de crises en tous genres, culturelles, politiques, économiques, religieuses, scientifiques, philosophiques, on doit à nouveau chercher les valeurs, par-delà les fantômes du matérialisme et les lubies du consumérisme. On comprend bien que cette frénésie hédoniste constitue un tsunami dont l’effet est de noyer le silence de la pensée et le retour sur soi pour un examen raisonné de la conscience, sorte de recueillement sacré, moment privilégié où l’âme rejoint les morts et transfigure le temps, se réfléchissant dans l’universel en ressuscitant les vivants. Le temps qui sépare n’existe plus. Les expériences sont recueillies en un miroir universel où les âmes se reflètent.

Après cette fantasmagorie littéraire et presque mystique, je reviens sur des considérations plus existentielles. Avec l’idée d’une nouvelle alliance avec la nature et l’univers. Et bien évidemment une nouvelle ontologie dualiste et complémentaire avec l’interdépendance dans le versant matériel et technique et l’interrelation dans le versant essentiel et si l’on veut, spirituel. L’interdépendance est temporelle, elle est éphémère, matérielle, elle s’hypertrophie à la fin de la Modernité, elle annihile la liberté car elle rend l’homme hyper dépendant. Sans une part d’indépendance, il n’est point de liberté. L’interrelation transcende l’espace et le temps. L’univers n’est pas fait d’éléments singuliers se juxtaposant pour former les objets et les êtres. L’univers est dans ses fondements ontologiques un tissu de relations, une trame algébrique invisible, déductible des formalismes physiques, accessible à un certain niveau de conscience. Le livre de la sagesse des prophètes écrit par Ibn Arabî est éclairant sur ce sujet. Les prophètes unis en une ontologie des miroirs où chacun a sa place, telle une figure reliée aux autres par un sens déterminé.

Et donc, en suivant ces considérations tout en y ajoutant une somme d’écrits ainsi qu’une expérience vécue, on finit par comprendre que le sens de l’existence humaine est donné par la relation avec les autres ainsi qu’avec la nature. La relation accroît l’essence humaine. On n’existe que par la médiation d’une relation avec l’altérité, avec la différence, à travers le regard de l’autre et en sachant aussi regarder les autres, les apprécier, les détester parfois, en espérant pouvoir se pardonner (ou l’être) pour ne pas être hanté par le fantôme de la haine. Voilà pourquoi l’existence religieuse a bien plus de valeur que la vie individualiste. Bien évidemment, il ne faut pas prendre le mot religieux dans son acception théologique. La religion c’est aussi être relié avec l’autre-que-soi sans qu’un Dieu soit obligatoire. La destination de l’homme est religieuse au sens d’être relié, non pas avec des liens matériels mais des relations invisibles, intellectuelles dans le sens de l’Intellect plotinien et non pas réduit à l’intellectualité qui se place au niveau inférieur, celui de la rationalité. Les relations intellectuelles (j’ose le néologisme intellectiques) sont suprarationnelles. Entrer en relation suppose de prendre ses distances avec sa petite personne. C’est en s’abaissant qu’on s’agrandit. Car l’autre prend une place et la conscience s’élargit.

J’existe parce que tu es. Je suis parce que tu existes. Finalement, rien de nouveau. Des pages éclairantes ont été écrites, depuis Montaigne jusqu’à la philosophie du Je et Tu proposée par Buber. Le Tu pouvant signifier le Dieu mais aussi l’altérité. La rencontre du Je et du Tu est une plénitude. Elle se distingue de la rencontre entre le Je et le Cela, lequel ne désigne qu’une facette de l’autre, qu’un aspect. Rien de neuf, sauf que peut-être pour la première fois, le propos sur le sens de l’existence sera en résonance avec les modèles ontologiques de la nature et l’univers.

Finalement, les valeurs théologales n’ont aucune vocation à disparaître mais à être métamorphosées à la lumière des expériences, connaissances et pensées nouvelles. La foi devient une relation avec l’universel et la nature. La charité devient une relation avec les autres. L’espérance devient une relation avec l’incomplétude et le carburant des passions vers l’universel en advenir. Aller, un dernier coup, pour la route ou plutôt le chemin. Triquons à Platon. L’expérience religieuse, avec l’esthétique et le Beau, l’éthique et l’Amour, la vérité et le Vrai… et toujours un livre à écrire ou plutôt réécrire et revisiter tant de grandes pensées ont été divulguées sur ce thème.

55 réactions à cet article

Ajouter une réaction

Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page

Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.

FAIRE UN DON