La complexité du vivant expliquée simplement

5-La société humaine ou l’essor de l’intelligence.

A - La cellule sociale : L’homme.

Nous avons vu que le cerveau était ce que le vivant avait édifié de plus complexe. Les neurones en sont les cellules constituantes. Leur totipotence leur permet en effet une auto-organisation déconnectée de leur plan génétique et parfaitement adaptable à la pression de l’environnement. Il n’est plus besoin d’attendre une improbable mutation pour tenter une autre configuration ; chaque neurone possède en lui-même le potentiel utile qui s’exprimera au gré des circonstances, et c’est maintenant à chaque génération que le meilleur gagnera ! La nature est très économe de solutions efficaces et la sélection naturelle ne s’est pas limitée au niveau du génome : elle régit également les populations de neurones dont le déterminisme génétique est effectif au cours de la formation embryonnaire, mais est remplacé par un déterminisme « épigénétique » par la suite. Ce changement radical de méthode dans l’auto-organisation explique certainement l’accélération extraordinaire qui a présidé au perfectionnement de cet organe. La complexification a ainsi commencé à se libérer du carcan de lenteur et d’incertitude que lui imposaient les gènes.

On peut voir la construction du système nerveux comme on a vu la complexification du vivant : des constructions simples qui sont utilisées à leur tour comme éléments pour des ensembles plus complexes. _ Nous avons vu que l’évolution phylogénétique décrite par Paul Maclean correspondait à un ensemble hiérarchiquement structuré dans l’ordre de l’apparition des divers composants.

Le mécanisme qui sous-tend cette structure hiérarchique peut être schématisé de la façon suivante :

• un premier élément au contact avec le milieu extérieur reçoit un signal entraînant une réaction. (Si elle est utile, elle est sélectionnée.) Cette action réaction correspond à un changement d’état de cet élément qui peut être perçu par ailleurs.

• Dans un deuxième temps, on peut comprendre que la perception d’états du premier niveau puisse à son tour être perçue comme un signal à un niveau supérieur qui aura donc aussi une réaction active (vers le bas), venant compléter la première et une traduction informative (vers le haut) due à son changement d’état, utilisable par un niveau encore supérieur.

• De proche en proche, la superposition d’ensembles en réseaux entraîne modulation ou sophistication de réponses vers le bas (action) et informations disponibles vers le haut. A chaque fois l’information est plus diffuse et la réponse est plus modulée.

Au passage, les informations s’enrichissent de données plus larges qui peuvent arriver en parallèle, telles que la mémorisation d’événements antérieurs ou d’états antérieurs internes.

• A tous les stades, le changement d’état provoqué par le signal provoque une action automatique (elle en est la cause) et un éventuel un signal informatif (témoin) qui à son tour pourra (ou non) être intégré dans un signal plus complexe éventuellement capté (perçu).

Au total, l’organisme se dote d’un ensemble de réponses automatiques de plus en plus sophistiquées mais qui interfèrent de façon diffuse.

Contrairement à l’illusion que cela donne, il n’y a pas quelque part un centre de décision pour donner une réponse intelligente adaptée. Nulle part n’existe un tableau de bord centralisé d’où partiraient les décisions d’un « esprit ». La modification de l’état de certains groupes neuronaux par des signaux nouveaux, se comporte comme des mises à jour de cartes spécifiques concernées par ce type de signaux, entraînant des actions automatiques visant à rétablir un équilibre homéostatique. C’est la modification physico-chimique des cartes qui entraîne l’action, pas la perception qu’on peut en avoir à un étage supérieur.

Cela explique que les animaux puissent avoir des réponses très adaptées à la survie sans avoir le moins du monde conscience d’eux-mêmes.

Les émotions sont ces réponses physiques stéréotypées en réponse à certains stimuli qui ont modifié des cartes spécifiques. Le fait de percevoir ces réponses de façon globale, enrichies et ayant subi une « transformation phénoménale » la rendant accessible à la conscience, est facultatif et constitue un sentiment. Cette transformation se fait principalement au niveau de l’insula qui fait partie du cortex somatosensoriel.

De la même façon, des réponses automatiques adaptées peuvent résulter de déclencheurs intégrant des états antérieurs mémorisés. Le fait de percevoir ces états internes mémorisés comme distincts des signaux du milieu extérieur constitue un état de conscience de soi.

Comme on le voit, la conscience implique une mémorisation. Il ne s’agit pas d’une chose mais d’un concept qui ne peut avoir d’action ni exercer de force. C’est la partie informative d’un état.

La conscience se présente comme un outil de communication résultant de la « transformation phénoménale » que réalise le système thalamo-cortical grâce à ses fibres réentrantes.

• La conscience primaire implique simplement de reconnaître différemment le milieu extérieur « non moi » et le milieu intérieur, le « moi ».

• A un stade supérieur, la conscience du moi vient s’enrichir de souvenirs mémorisés grâce à l’intervention de nouveaux circuits réentrants qui vont permettre l’acquisition d’une capacité sémantique et plus tard du langage. Cette sémantique est faite d’images abstraites, manipulables, capables de remémorer le passé et d’imaginer l’avenir, construisant ainsi un « moi » doué d’une biographie et d’un avenir, et qui ait conscience de son propre état de conscience.

On voit donc que la conscience de degré supérieur implique, outre la conscience primaire et la mémoire, la possibilité de manipuler des abstractions, ce qui est la caractéristique de l’intelligence. Elle nécessite en outre une sémantique dont la richesse va conditionner le degré de la conscience et les performances de l’intelligence.

• Nous ne détaillerons pas ici la question du libre arbitre, qui nous entraînerait trop loin. Mais il est sûr qu’il n’y a nulle part un centre décisionnel dans le cerveau, et que la commande des actes résulte d’afférences diffuses innombrables sur des structures neurales spécialisées spécifiques et également disséminées. Néanmoins, la multiplicité des structures hiérarchiques offre une gamme de décisions possibles dont le choix sera conditionné par les impératifs de l’action, urgente ou pas, documentée ou pas par des expériences antérieures analogues, portée ou non par un fort contexte émotionnel. La recherche d’une réponse automatique préétablie avec des adaptations de détails est la règle, l’élaboration de solutions complexes se faisant toujours à partir de solutions partielles déjà expérimentées. L’expression intelligente pure, à supposer qu’elle existe vraiment, ne serait au mieux qu’une cause tout à fait exceptionnelle de nos actions. Nous ne sommes pas conditionnés pour trouver des solutions rationnelles, mais pour trouver des solutions qui nous maintiennent en vie. Le facteur le plus déterminant de l’action est le contexte émotionnel dont la perception chez l’homme conscient génère ce que nous appelons les sentiments. Cette information est capitale car elle oriente l’action au profit du moi conscient, réduisant d’autant l’espace de prise de décision. Elle ne se substitue pas au raisonnement proprement dit, mais elle l’influence en le pondérant par un système de valeurs internes et en le focalisant, ce qui optimise son efficacité et sa rapidité.

La conscience qu’on a de ces réponses n’est pas a priori génératrice de cette action, mais traduit l’information que l’on en a. (Ce qui nous ramène à l’opinion de Spinoza : « (Les hommes) se croient libres pour la seule raison qu’ils sont conscients de leurs actes et ignorants des causes par lesquelles ils sont déterminés ».

Cependant, si elle n’est pas causale (si elle ne sert à rien !), on peut se demander comment la conscience supérieure a pu être sélectionnée par l’évolution.

(Elle me permet de constater que je cours, mais elle ne me fait pas courir ! )

En réalité l’information peut devenir à son tour un signal pour les aires supérieures qui, par exemple, me feraient « déclarer que je cours » en stimulant les aires du langage.

Ce sera finalement le lien qui permettra de transmettre les concepts et les expériences à un ensemble plus vaste et plus complexe encore : la société humaine. Or la sémantique initiale nécessaire pour acquérir la conscience autobiographique avec la notion de passé remémoré et de futur anticipé, s’est indiscutablement perfectionnée en parallèle avec le langage issu de la relation sociale. C’est dans ce nouvel ensemble que l’intelligence trouvera sa voie et son essor.

On rejoindrait là l’hypothèse selon laquelle ce serait le langage et, avant lui, les échanges sociaux à base de symboles déjà présents chez les animaux, qui auraient entraîné le développement des cerveaux.

B - La société humaine : un nouvel organisme vivant.

L’homme, en tant qu’animal solitaire, n’aurait pas pu s’en sortir seul, mais la nature fit de lui une nouvelle sorte de brique à essayer comme les autres, comme elle l’avait toujours fait, utilisant une première construction pour en édifier de plus complexes.

Ce n’était pas la première fois que ces briques étaient des êtres multicellulaires. Depuis 200 millions d’années les insectes avaient exploité le filon. A partir de corps chimiques qu’ils extériorisaient, les phéromones, ces petits animaux avaient réalisé des liens interindividuels leur permettant de construire un nouveau type d’organisme vivant, les sociétés animales, sur lesquelles s’était exercée la sélection naturelle. Comme toujours, des comportements stéréotypés et automatiques variés qui s’extériorisaient chez ces petites bestioles pratiquement sans cerveau (une abeille ne possède que 950 000 neurones !), n’étaient retenus que ceux qui conféraient au groupe un comportement intelligent, c’est-à-dire adapté à la survie. La vie en société s’était avérée une option très efficace, en générant des comportements bien adaptés, là où les animaux eux-mêmes étaient d’assez piètres réussites. Preuve de cette efficacité, les insectes sociaux, qui représentent moins de 2% des espèces d’insectes, forment plus de la moitié de leur biomasse, soit au total 15% de la biomasse terrestre. Rien que pour les fourmis, c’est autant que l’espèce humaine !

L’Homo sapiens vient s’inscrire dans cette lignée de la vie qu’ont inaugurée les sociétés animales, mais au stade primitif. Il va s’agglutiner en société pour avoir un comportement plus adapté à la survie que celui que pourrait avoir ce parent pauvre de l’évolution. Malheureusement il n’a pas gardé beaucoup de sensibilité aux molécules de la chimie. Alors que la plupart des animaux sentent l’attraction de l’autre sexe quand la femelle est prête à être fécondée, lui copule sans discernement, en toute saison, et se reproduit au petit bonheur la chance. Il copule sans but comme il boit sans soif.

Et c’est là que ce cancre de l’évolution va sortir le joker qu’il est le seul à avoir : il va créer des sociétés sans lien matériel ! Pas de phéromone, pas de sensibilité particulière aux odeurs, rien de tout cela, mais une nouvelle arme inédite que lui confère la sophistication toute particulière de son cerveau : l’intelligence. Nous avons vu que l’intelligence ne se concevait pas sans faire appel à une sémantique symbolique qui, lorsqu’elle peut être transmise, devient un langage. C’est ce langage qui va devenir le nouveau vecteur de la complexité, c’est par lui que se transmettra l’information sur le « déjà essayé, à conserver », en lieu et place des programmes ADN qu’utilisait jusqu’alors la chimie. La société humaine va se construire sur un programme de nature nouvelle qui n’est plus supporté par l’ADN, mais qui est compris par les cerveaux humains, comme si l’on était passé de la commande manuelle des portes à la télécommande. Ici, nul besoin de messager matériel pour transporter l’information. Elle voyage par tout moyen qu’on voudra lui donner, comme le programme gérant votre télévision peut être transmis par infrarouges ou toutes sortes d’ondes électromagnétiques.

Le langage va pouvoir passer par le geste, par la parole, par la vue et par tous les sens sans exception. Il privilégiera vite la parole, et plus tard l’écriture qui sera généralisée avec l’imprimerie et mondialisée avec l’informatique. Telles sont en effet les quatre étapes essentielles qui ont marqué les progrès de l’humanité : langage, écriture, imprimerie, informatique. Nous vivons la quatrième dont personne ne sait si ce ne sera pas la dernière.

Maintenant, plus besoin d’attendre cent mille ans pour que se produise une mutation favorable susceptible de faire évoluer le programme. Les corrections sont instantanées ! Les expériences de chacun sont collectées par le groupe dans un pool commun que nous appellerons la culture sociale.

Définissons donc la culture : Pour un être humain, c’est tout ce qu’il reçoit du milieu extérieur, de sa naissance à sa mort, y compris les expériences qu’il a pu vivre lors de sa courte existence.

Pour le groupe social, c’est la somme des expériences ou découvertes accumulées depuis son origine par tous ses membres, qu’ils soient ou non encore vivants.

La culture est un phénomène cumulatif dans le temps. Chez l’individu, la vie est courte, mais il ne part pas de zéro. Il reçoit en naissant l’imprégnation de la culture de la société où il est né, par l’intermédiaire de ses parents d’abord, puis au contact des autres. S’y ajoutent ses expériences propres qui pourront parfois enrichir le pool commun.

Pour une société, la vie est longue et l’accumulation constante. Il n’y a pas de limite. Les phénomènes cumulatifs suivent des lois exponentielles qui sont aussi celles qui régissent les explosions. Ce nouvel organisme vivant, constitué d’éléments humains, a trouvé une vitesse de complexification sans commune mesure avec celle que permettait la chimie. Elle est d’une tout autre nature que les autres sociétés animales. Mais elle est le milieu obligatoire de l’animal humain. C’est lui qui en a permis l’éclosion et qui en est l’instrument.

Mais comme disait Christopher Gale Langton, « la vie est une affaire d’organisation et de structure, non de substance ». L’homme est surtout fait de substance. Sa culture l’a élevé en peu de temps très loin au-dessus des animaux ce que traduit le paradoxe que déjà soulignait Darwin :

1) de la non-différence de nature entre l’animal et l’homme

2) de l’abîme qui sépare néanmoins l’homme de tous les autres animaux.

Darwin considérait en effet les hommes comme une espèce animale parmi les autres, et avec ce point de vue, le paradoxe est bien incompréhensible. Il avait pourtant remarqué que les lois de la sélection naturelle étaient prises en défaut chez les animaux sociaux qui développaient des comportements altruistes et il en avait justement conclu qu’il fallait interpréter ces lois à l’échelle de la société animale. L’explication du paradoxe humain, c’est que l’homme n’est pas seulement un animal comme les autres, c’est aussi un animal social et c’est surtout le premier des animaux sociaux qui se soit affranchi de la chimie de la matière pour constituer sa société. Ce nouvel organisme vivant est tout à fait révolutionnaire car il a initié une nouvelle forme d’évolution ultra rapide dont on sous-estime encore la terrible puissance explosive, qui commence à peine à se manifester.

Rappelons-nous l’histoire de la vie, cette lente progression de la complexité qui commence il y a plus de 3,5 milliards d’années, qui reste deux milliards d’années sous forme de cellules simples puis encore près d’un milliard d’années avec en plus des cellules eucaryotes avant de découvrir les organismes multicellulaires dont la diversité va exploser en quelques centaines de millions d’années. On est déjà frappé de voir la lenteur du phénomène de départ et l’accélération qui a suivi. Il s’agit en fait d’une croissance exponentielle due au mécanisme cumulatif : plus est grande la complexité, plus nombreuses sont les possibilités de variantes et plus elles se complexifient vite. C’est la même loi qui régit les explosions et les avalanches. On caractérise la vitesse de ces lois par leur temps de doublement. Il s’étend sur des millions d’années quand il est conditionné par des mutations génétiques qui surviennent favorablement environ tous les 100 000 ans. Mais que va-t-il devenir dans un organisme qui s’est affranchi de la matière pour se complexifier ?

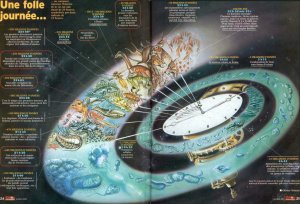

Pour avoir une idée des échelles de temps, je vous propose de ramener l’âge de la Terre à une durée de vingt-quatre heures : une folle journée dont j’ai scanné la belle illustration ci-dessous sur Science et vie junior que je remercie.

Sur cette échelle, la vie est apparue un peu avant cinq heures du matin, l’explosion du Cambrien vers neuf heures du soir, les dinosaures ont régné toute une heure, et l’homme apparaît... à la dernière seconde !

C’est avec cette perspective qu’il faut comprendre l’évolution de la société humaine. On voit bien en effet, comme le remarquait Darwin, qu’il y a quelque chose de différent. Le monde a plus changé cette dernière seconde sous l’influence des hommes que pendant tout le reste de la journée. La société humaine se complexifie par accumulation de la connaissance qui constitue en fait sa culture et le monde environnant en est totalement modifié. Mais le mécanisme est automatique, perpétuellement accéléré et indépendant de toute intention ou volonté humaine.

Or cette société humaine est l’environnement obligatoire de l’organisme humain. Il ne peut se concevoir en dehors d’elle et c’est à l’adaptation de cet environnement qu’est conditionnée sa survie. On touche ici le cœur du drame : l’homme est constitutionnellement figé par ses gènes qui n’ont pas sensiblement changé depuis l’apparition de l’espèce il y a environ 100 000 ans, ordre de grandeur des périodes des mutations favorables. Il doit s’adapter à un environnement qui se complexifie à une vitesse de plus en plus rapide et qui varie, grosso modo, comme l’accumulation de la connaissance, selon une loi exponentielle.

Essayons de l’évaluer ._ Les choses ne sont évidemment pas aussi simples que je l’indique dans ce schéma : la loi mathématique n’est qu’un modèle et ses paramètres sont influencés par de nombreux facteurs, mais la tendance générale est respectée. A son origine, une courbe exponentielle ressemble furieusement à une droite horizontale : rien ne change vraiment lors des premiers doublements ! (Deux fois rien, ça fait encore rien). Les sociétés primitives n’ont pas commencé par être complexes et l’adaptation n’y était pas un problème. En outre, les paramètres de la complexification ont souvent été modifiés quand survenaient des émergences particulièrement efficientes. Nous avons mentionné les principales : langage, écriture, imprimerie, informatique. La complexification de la société ne commence à poser problème que depuis peu et son accélération est sensible à tous. Alors que les savants des Lumières possédaient l’ensemble des connaissances de leur époque, cette performance est devenue impossible au XXe siècle où Poincaré a peut-être été le dernier savant universel.

On considère actuellement que les connaissances de l’humanité doublent tous les quinze ans, c’est-à-dire à peu près le temps d’une scolarité. Chacun a pu mesurer déjà sur sa courte expérience de vie combien notre milieu s’était vite modifié et les difficultés que cela nous posait à tous pour nous adapter. Or en termes de croissance exponentielle, un doublement tous les quinze ans correspond à une multiplication par dix en cinquante ans, ou encore par mille en cent cinquante ans, ou avec le recul de l’histoire, par... dix milliards en seulement cinq siècles !

Qu’on imagine ce que serait une société humaine dix milliards de fois plus complexe que la nôtre !

Il est urgent que l’homme prenne conscience de sa vraie nature, car il n’aura pas trop de son intelligence collective pour relever le défi qui se pose à lui.

Il a été l’étincelle qui a déclenché un phénomène explosif qu’il ne contrôle pas et où il se trouve irrémédiablement embarqué. Aura-t-il assez d’intelligence et de lucidité pour s’adapter ou vivra-t-il ce qui vivent les étincelles ?

En d’autres termes, sa première seconde sera-t-elle aussi la dernière ?

Ainsi se termine cette série qui ambitionnait de donner un angle de compréhension de la complexité du vivant au plus grand nombre.

Comme je l’ai dit en préambule, il s’agit d’une conception résolument scientiste du monde

et j’ai bien vu dans les commentaires combien cela était insupportable à certains. Je sais trop combien on peut être attaché à ses croyances et aux bases culturelles sur lesquelles on s’est construit pour ne pas comprendre ces réticences.

Cependant ma conception n’est pas originale et je la crois proche du consensus de fait de la communauté scientifique, y compris concernant l’organisation du cerveau. En revanche, ma conception de l’homme social s’éloigne totalement des conceptions de la sociobiologie qu’a développées E. Wilson, en extrapolant l’observation des sociétés animales à l’homme et d’une façon plus générale, ne ressemble en rien à tout ce que j’ai pu lire jusqu’ici. Je n’ai pas fait allusion aux conceptions de la mémétique inventée par Richard Dawkins pour désigner des unités de culture (memes), afin d’expliquer leur mécanisme de réplication par analogie avec celle les gènes. Aussi séduisante que soit cette métaphore, et quelle que soit sa pertinence réelle, elle n’aurait rien apporté de plus à ce que je voulais décrire.

Pour moi, la société humaine est un organisme vivant d’une nature totalement différente de toute autre, car constitué par un ensemble de cellules dont le liant est immatériel.

Il s’agit d’un lien virtuel qui se prête à une complexification permanente, cumulative et explosive.

Je livre cette conception au lecteur comme m’étant personnelle c’est-à-dire ne relevant d’aucune autorité scientifique autorisée.

Je l’assume cependant totalement, et je n’en reconnais pas de meilleure.

La conception de l’homme qui prévaut actuellement dans les sociétés occidentales est la conception religieuse issue du christianisme et revue par les Lumières, telle qu’elle s’exprime dans la Déclaration d’indépendance des États-Unis de 1776 ou dans la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de la Révolution française de 1789.

Ce mythe a pris le relais des croyances moyenâgeuses inspirées du monothéisme des anciens Perses, pour honorer un homme déifié , dont la vie est réputée sacrée. Il s’agit certainement d’un concept séduisant pour construire un humanisme dans le prolongement laïque de notre culture chrétienne, mais il ignore superbement ce que la science nous apprend de l’homme, qu’elle n’a commencé à appréhender qu’après la publication de l’œuvre fondatrice de Darwin en 1859, De l’origine des espèces.

Nous traitons donc les maladies de la société sans avoir fait évoluer nos connaissances depuis plus de deux siècles. Qu’on imagine ce que serait la médecine si la même pétrification des idées avait prévalu !

Je proposerai la semaine prochaine d’adopter la conception de la société humaine que j’ai décrite ici, pour analyser le phénomène du chômage.

46 réactions à cet article

Ajouter une réaction

Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page

Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.

FAIRE UN DON

La philosophie cherche la vérité avec autant de rigueur que la science ; elles se complètent toutes deux sans s’exclure l’une l’autre.

La philosophie cherche la vérité avec autant de rigueur que la science ; elles se complètent toutes deux sans s’exclure l’une l’autre.

ceci est le type méme de raisonnement matérialisme..... ! Avec ce concept on s’enferme dans la crétinerie scientifique, et dieu sait qu’il y en a ,des crétins scientifique !! Mais il y a aussi des empécheurs de tourner en rond,heureusement car on en serait encore au géocentrisme !!!!la vérité scientifique d’aujourd’hui ne sera pas celle de demain ! que de progrés à faire pour aboutir à la connaissance ,je pense que la science aurait beaucoup à gagner ,d’une part en restant humble,et d’autre part en ouvrant un peu plus son esprit..... !!! Rien de ce que l’homme peut imaginer n’est impossible à réaliser,la force de l’esprit et surtout l’Amour peut déplacer des mont...euh !! des planètes aussi ! Il n’y a pas de frontière entre la vie et la mort,pour la seule et bonne raison que la matière, telle qu’on la connait ,est la vie ! Regarder à l’echelle quantique ce qui se passe dans le moindre atome ,la moindre molecule.... ! ,maintenant la vie évoluée (régne animal par ex d’on ont fait partie !)à un avantage primordial,la conscience ! et cette conscience se sert de la matière carbonnée comme d’une interface pour agir sur cette matière (dite inerte !)autrement dit ,mais qui frappe sur le clavier de l’ordinateur pour en faire sortir quelque chose ? de méme que l’on pourrait se demander ,mais qui conduit cette voiture ? je crois que l’on a encore beaucoup à apprendre et découvrir pour pouvoir réellement comprendre ...lol

Messieurs les scientifiques,de grâce ! de l’humilité ! car vous savez très bien que vous ne savez pas grand chose finalement !!!

ceci est le type méme de raisonnement matérialisme..... ! Avec ce concept on s’enferme dans la crétinerie scientifique, et dieu sait qu’il y en a ,des crétins scientifique !! Mais il y a aussi des empécheurs de tourner en rond,heureusement car on en serait encore au géocentrisme !!!!la vérité scientifique d’aujourd’hui ne sera pas celle de demain ! que de progrés à faire pour aboutir à la connaissance ,je pense que la science aurait beaucoup à gagner ,d’une part en restant humble,et d’autre part en ouvrant un peu plus son esprit..... !!! Rien de ce que l’homme peut imaginer n’est impossible à réaliser,la force de l’esprit et surtout l’Amour peut déplacer des mont...euh !! des planètes aussi ! Il n’y a pas de frontière entre la vie et la mort,pour la seule et bonne raison que la matière, telle qu’on la connait ,est la vie ! Regarder à l’echelle quantique ce qui se passe dans le moindre atome ,la moindre molecule.... ! ,maintenant la vie évoluée (régne animal par ex d’on ont fait partie !)à un avantage primordial,la conscience ! et cette conscience se sert de la matière carbonnée comme d’une interface pour agir sur cette matière (dite inerte !)autrement dit ,mais qui frappe sur le clavier de l’ordinateur pour en faire sortir quelque chose ? de méme que l’on pourrait se demander ,mais qui conduit cette voiture ? je crois que l’on a encore beaucoup à apprendre et découvrir pour pouvoir réellement comprendre ...lol

Messieurs les scientifiques,de grâce ! de l’humilité ! car vous savez très bien que vous ne savez pas grand chose finalement !!! ....lol

....lol