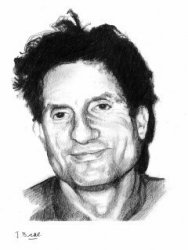

Philippe Aigrain

Philippe Aigrain est informaticien et philosophe politique. Il dirige Sopinspace, une société spécialisée dans l’animation du débat public et de la coopération sur Internet. Il est l’un des fondateurs de La Quadrature du Net, et est l’auteur de "Cause commune : l’information entre bien commun et propriété", Fayard, 2005 et "Internet & Création : comment reconnaître les échanges sur internet en finançant la création", InLibroVeritas,2008.Tableau de bord

- Premier article le 08/11/2006

- Modérateur depuis le 07/03/2008

| Rédaction | Depuis | Articles publiés | Commentaires postés | Commentaires reçus |

|---|---|---|---|---|

| L'inscription | 10 | 54 | 186 | |

| 1 mois | 0 | 0 | 0 | |

| 5 jours | 0 | 0 | 0 |

| Modération | Depuis | Articles modérés | Positivement | Négativement |

|---|---|---|---|---|

| L'inscription | 0 | 0 | 0 | |

| 1 mois | 0 | 0 | 0 | |

| 5 jours | 0 | 0 | 0 |

Ses articles classés par : ordre chronologique

La contribution créative doit-elle être progressive ?

2502 visites 2 oct. 2009 | 37 réactions |

Un petit tournant historique

2973 visites 11 avr. 2008 | 4 réactions |

Encore un modèle suédois

5642 visites 17 mar. 2008 | 7 réactions |

Un appel à ma génération

9952 visites 7 mar. 2008 | 62 réactions |

André Gorz et le renouveau de la politique

5046 visites 25 sep. 2007 | 3 réactions |

Six leviers pour rendre le politique à nouveau crédible (2)

11680 visites 20 nov. 2006 | 14 réactions |

Six leviers pour rendre le politique à nouveau crédible

13085 visites 8 nov. 2006 | 17 réactions |