Changer, tout simplement

A l’occasion de la réédition numérique du symposium de mai 1996 sur « la vision du monde de Krishnamurti » par le Groupement de recherche sur l’enseignement de Krishnamurti (GREK) de l’université Paris 8 en sciences de l’éducation, voici un essai de présentation non exhaustive de ce penseur assez méconnu, et pourtant d’une acuité remarquable, dont le questionnement est encore de nos jours tout à fait d’actualité, comme l’indique l’ouverture récente de la Chine à la diffusion de son œuvre sur le territoire.

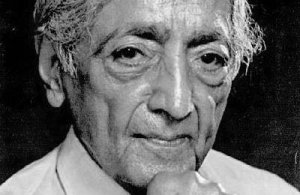

Krishnamurti ou la construction de l’image

Jiddu Krishnamurti est né le 12 mai 1895 à Madanapalle, au sud de l’Inde, dans une famille de brahmanes très modestes. Huitième enfant sur dix, il est nommé Krishnamurti en l’honneur de la naissance du Dieu Krishna, huitième enfant mâle lui aussi, selon la culture hindouiste. Chétif et peu intéressé par l’école, il sera déconsidéré par ses professeurs qui voient en lui un attardé mental. Dans nos sociétés modernes occidentales, un tel enfant pourrait être considéré comme atteint d’un trouble envahissant du développement (TED), et écarté d’un parcours scolaire normal vers des centres plus spécialisés. Mais, comme sa mère en avait eu l’intuition, il fait preuve très tôt de qualités humaines exceptionnelles et d’un sens du don hors du commun. A la mort de sa mère, il sera adopté par des cadres de la Société théosophique, pour laquelle travaillera alors son père. A 13 ans, le jeune Krishnamurti est alors pressenti pour devenir une haute figure spirituelle et sera désigné par Annie Besant et Charles Webster Leadbeater comme le nouvel Instructeur du monde ou un nouveau messie. Sous l’égide de la Société théosophique, organisation comptant plusieurs milliers de membres dans le monde, et prônant un syncrétisme Orient-Occident de la spiritualité sous l’égide de « Grands Maîtres », il suivra alors à la fois une éducation religieuse intensive et un mode de vie à l’occidental tranchant avec ses origines brahmaniques. Voyageant dans plusieurs pays, et bien que peu porté aux études, il suivra des cours à Londres puis à Paris, à l’université de la Sorbonne (1), où il sera alors appelé le « Petit Prince » par ses collègues étudiants. En 1925, à la mort par tuberculose de son frère Nityananda, qui avait été adopté avec lui par la Société théosophique, Jiddu Krishnamurti subit une grave crise de conscience, dont les prémices s’étaient déjà fait sentir quelques années plus tôt alors qu’il était en Californie, par un détachement de plus en plus marqué avec la Société théosophique. Cette crise se résoudra cependant très vite et marqua une rupture toujours plus prononcée avec l’organisation. En 1929, à la veille de prendre la tête de l’organisation internationale qui s’était constituée autour de sa personne : « L’Ordre de l’Etoile d’Orient », il déclarera dans un discours d’une lucidité assez remarquable, que la Vérité est un pays sans chemin, et que nulle organisation, nul système de croyances organisé ne peut amener l’homme à la Vérité. Devant plus de 3 000 membres venus de différents pays pour l’écouter, à Ommen (Hollande), et en retranscription radiophonique locale, il annonça la dissolution de l’Ordre de l’Etoile d’Orient dans un discours sans concession (2). Dès lors, il continuera son rôle d’orateur dans des discussions publiques à travers le monde, développant de manière saisissante et souvent profonde, les questionnements qui l’amenèrent à rompre avec toute forme d’organisation spirituelle, de gourouisation ou de leadership dans le domaine psychologique, démontant avec lucidité les fondements sur lesquels reposent les principales religions organisées, ainsi que les principales idéologies sociétales ou politiques, constituant un bruit perpétuel masquant les questionnements fondamentaux intéressant l’humanité et les individus quels que soient leur nationalité, leur langue, leurs croyances, leur sexe ou leur positionnement social. Le mécontentement devant le monde tel qu’il est, à la base de l’interrogation de Krishnamurti, se traduisait dans ses interventions par un questionnement radical de la possibilité de changement chez l’homme : ni la révolte violente ni les systèmes politiques ni les religions ni la science ni les idéologies quelles qu’elles soient n’ont apporté de changement fondamental de l’humanité, constate Krishnamurti, et cette question du changement est l’un des points centraux de son œuvre, avec celui de l’investigation sur la pensée, en tant qu’objet et sujet d’observation.

L’essence de la pensée de Krishnamurti et sa portée éducative

L’essence de l’enseignement de Krishnamurti, terme qu’il contestait volontiers lorsqu’il était interrogé sur la nature de son discours, a été décrit dans un petit texte qu’il a lui-même revu et corrigé, et intitulé « The Core of The Teachings »(3) ; mais ses discussions constituent une œuvre abondante, qui a été retranscrite dans plus de quarante livres et dix-sept volumes, en plusieurs langues, et dont le patrimoine est géré notamment par la Krishnamurti Foundation of America (KFA). Plusieurs livres très empreints de spiritualité théosophique et de poésie lui sont également attribués, sous le pseudonyme d’Alcyone, lors de sa jeunesse au sein de cette organisation religieuse, mais des historiens et des biographes de Krishnamurti restent très sceptiques sur le vrai rôle qu’a joué le jeune Krishnamurti dans leur production. Après la dissolution de l’Ordre de l’Etoile d’Orient, en 1929, son discours s’épure très vite de toute référence à un imaginaire religieux, qu’il soit oriental ou occidental, et devient de plus en plus précis. Yvon Achard, membre du GREK, a d’ailleurs consacré sa thèse de doctorat à l’évolution du langage de Krishnamurti (4), qui se décrit comme un simple orateur. Krishnamurti sera d’ailleurs considéré par ce trait comme un véritable Socrate du XXe siècle, bien que, dans son œuvre, il insiste sur le caractère superficiel de toute comparaison entre les personnes, processus dévastateur en éducation, chez les jeunes enfants. Afin d’éviter la déformation de ses propos, la plupart de ses discussions publiques ont également été enregistrées sous bandes vidéo, constituant une bibliothèque d’archives audiovisuelles assez impressionnante, dont les revenus commerciaux servent aujourd’hui à consolider le réseau éducatif des écoles pédagogiques Krishnamurti. En effet, l’émulation engendrée par ses activités d’orateur amena très vite la fondation Krishnamurti à la création d’écoles, en Inde, aux Etats-Unis et en Angleterre, placées sous le signe d’une pédagogie libérée le plus possible des contraintes idéologiques, religieuses et nationales, dans une optique de développement entier de la personne, loin de la compétition, du conformisme et de l’endoctrinement des systèmes éducatifs nationaux, qu’ils soient occidentaux, orientaux ou autres. Pour Krishnamurti, l’homme et la femme forment une seule humanité, divisée par l’activité conflictuelle de la pensée, créatrice de groupes, de communautarismes, de nations, d’idéologies, de systèmes de croyances, qui viennent se surimposer à la complexité du vécu, en créant du désordre. La séparation entre l’individu et la société est de même, selon lui, illusoire : « Nous sommes le monde et le monde est nous », et c’est la peur et l’insécurité psychologique qui poussent les hommes à se conformer, à obéir, et à se rassembler autour de constructions idéologiques, de groupes particuliers, qui se confrontent les uns les autres à l’échelle collective, mais aussi à l’échelle individuelle. La portée éducative de la pensée de Krishnamurti est sans contexte un élément majeur de son œuvre, et celle-ci figure d’ailleurs depuis plusieurs années dans les programmes de cursus universitaires anglo-saxons. Un cours unique en France sur ce penseur, au niveau universitaire, a été réalisé sous l’impulsion de René Barbier, professeur émérite de l’université Paris 8 en sciences de l’éducation, et actuel directeur du tout récent Institut supérieur des sagesses du monde (ISSM). C’est dans ce cadre que le symposium du GREK d’avril 1996 vient d’être réédité en version numérique ce mois-ci. Mais la pensée de Krishnamurti n’est pas appréciée que dans les milieux occidentaux, son œuvre devient également populaire en Chine, popularité qui est amenée à se développer, car les autorités chinoises viennent tout récemment d’autoriser la publication de 25 titres de son œuvre, en ce début d’année 2008 (5).

Un penseur dérangeant et inspirateur, ne laissant pas indifférent

Par ses nombreuses discussions et son œuvre abondante, Krishnamurti inspira directement et continue d’inspirer un nombre croissant de personnes, en recherche spirituelle ou philosophique. Et pourtant, Krishnamurti balaie et la spiritualité et la philosophie, en tant que constructions intellectuelles : « Le mot n’est pas la chose » explique-t-il, et ce que Hippolyte Taine avait explicité dès 1876 sur la pensée et les mots, dans son étude sur l’acquisition du langage (6), Jiddu Krishnamurti l’approfondissait jusqu’à se demander, avec les auditeurs, si ce processus mécanique qu’est la pensée, basé sur la mémoire et le temps psychologique, si tout ce processus peut prendre fin au sein du cerveau, pour que s’opère un changement radical dans son fonctionnement. En effet, la fascination que l’homme a pour les symboles et les constructions de la pensée, ainsi que l’emprise de la mémoire et de l’accumulation héritée de l’expérience au niveau psychologique, empêchent, selon Krishnamurti, le cerveau d’être créateur. La mémoire psychologique (contrairement à la mémoire technique et usuelle, qui est nécessaire) est selon lui génératrice de conflits et de divisions dans le monde, par la formation d’images mentales. Proche de la nature, il invitait d’ailleurs souvent ses auditeurs à regarder une fleur, un arbre, sans les nommer, et demandait si cela était possible. Car s’il est impossible de regarder un arbre sans le « bavardage » de la pensée, comment peut-on regarder vraiment un autre être humain, c’est-à-dire sans tout le cortège d’idéologies, d’étiquettes en tout genre (nation, communauté, ethnie, couleur de peau, parti politique, religion, etc.), et toutes ces images surimposées, génératrices des conflits et des guerres dans le monde ? La recherche de la vérité ou plutôt l’abandon des faux-semblants est la démarche ontologique et existentielle de ce penseur, qui invite chacun à trouver par soi-même la source ou les fondations communes de l’humanité au-delà des apparences et des constructions superficielles de la culture. D’Eric Clapton (et notamment sa chanson Change the World) au groupe de rock Live, de Bruce Lee à Jack Nicholson, de Georges Bernard Shaw à Aldous Huxley, qui fut pendant quelques années le secrétaire de Krishnamurti, de Bruce Lee à Beatrice Wood, d’Alan Watts au Dalaï-Lama, de David Bohm, ami d’Albert Einstein, à Georges Sudarshan, de nombreuses personnalités de tous milieux sociaux et de toutes nationalités ont déclaré avoir été influencé par son discours, relevant d’une pensée inclassable, et d’un humanisme loin de toute idéologie ou de tout système intellectuel ou philosophique. Sur internet, outre les sites officiels des fondations et associations culturelles, on trouve des pages sur Krishnamurti aussi bien sur un site athéiste, que sur un site à tendance spirituelle ou new-age. Mais, hors de tout mouvement organisé de pensée, l’œuvre de Krishnamurti demeure indivisible et unique. Critiquant sévèrement la psychanalyse, il rencontra et discuta néanmoins avec Sigmund Freud et Karen Horney, hors de tout dogmatisme. Avec l’avènement de la Guerre Froide, Krishnamurti ne put cependant mener des discussions en URSS, et il n’a pu bien sûr se rendre par ailleurs dans de nombreux pays hostiles à toute pensée remettant en cause un ordre établi, qu’il s’agisse d’un ordre politique ou d’un ordre religieux. L’Eglise catholique romaine, représentée par le pape, refusa également de le rencontrer. Très critique à l’égard des religions organisées et des gourus, Krishnamurti a porté de manière radicale un questionnement sur l’autorité psychologique ; et conscient d’en être devenu une aussi par l’énergie déployée en tant qu’orateur, il mettait en garde ses auditeurs contre la tentation de faire de l’image « Krishnamurti » une nouvelle autorité, et invitait ces derniers à questionner également en dernière instance leur propre autorité individuelle, souvent mise à l’épreuve ou à contribution par les systèmes de pensée traditionnels qu’ils soient religieux ou autres, sous forme de l’idée du devenir, de l’évolution psychologique ou de la promesse, flattant la paresse intellectuelle et exaltant le conditionnement et l’absence d’esprit critique. Observant de manière lucide les mécanismes de la croyance et des cultes, Krishnamurti, rejetant les « cages » des religions organisées n’en demeurait pas moins aussi intransigeant envers les idéologies humanistes comme l’athéisme. Selon lui, l’athée comme le croyant s’en réfèrent à une notion créée et imagée par la pensée qui est celle de Dieu. Les deux modes de pensée reposant l’un sur l’acceptation de cette idée, l’autre sur son refus, n’en demeurent pas moins limités par la pensée elle-même, qui est l’objet, et le sujet de son interrogation. Il invitait d’ailleurs ses auditeurs à voir par eux-mêmes, non seulement intellectuellement, mais aussi émotionnellement, corporellement et avec toute leur identité, les mécanismes s’y rapportant, mais sans aucun mysticisme, et sans proposer de méthode ou de technique particulière de méditation, terme qu’il récusait et employait dans un sens entièrement différent de son acceptation habituelle.

Par son rejet de toute autorité au niveau de la connaissance de soi, on peut comprendre que le psychiatre Jacques Vigne, spécialisé dans la psychologie de type « spirituel » et immergé dans la culture maître-disciple, ait été tenté de nommer Krishnamurti le « gourou des gourous » (7) ; cependant, l’homonyme de Jiddu et penseur explosif Uppaluri Gopala Krishnamurti a été aussi l’un de ses adversaires les plus actifs sur le plan des idées, tout en s’en rapprochant à sa manière par une personnalisation unique de sa propre pensée et leur rejet commun de toute forme de gourouisation. Tous deux refusèrent également quelque cérémonie que ce soit à leur mort (8). Un souvenir de discussion entre les deux penseurs indiquaient qu’alors que Jiddu insistait que ce qui était nécessaire était un changement radical de l’esprit humain, UG répondait que ce qui était nécessaire, c’était un meilleur approvisionnement en pétrole pour tout le monde, ce dernier rejetant toute idée de transformation individuelle (9). Dans un registre plus idéologique, Martin Gardner, l’un des fondateurs du scepticisme aux Etats-Unis, ayant par ailleurs déclaré croire en un Dieu et être théiste, a sévèrement attaqué dans un article du Skeptical Inquirer, le physicien David Bohm de par son amitié avec Jiddu Krishnamurti, assimilé à tort à un mystique, et dont la méconnaissance de la part de l’auteur va jusqu’à déformer le nom. Krishnamurti n’a jamais déclaré être un saint et, pour lui, la perfection humaine n’existe pas, seule une action juste et intelligente dans la relation est potentiellement réalisable, notamment par la compréhension des mécanismes égocentriques, individuels et collectifs, constituant la pensée, commune à tous les humains. Quelques mois avant sa mort, Krishnamurti était invité d’honneur à l’Organisation des Nations unies pour le quarantième anniversaire de la naissance de l’organisation, lors de la Journée mondiale pour la paix dans le monde. Récompensé par la médaille du mérite de l’ONU, à la fin de son intervention, l’orateur se montrera visiblement embarrassé de cette décoration ressemblant plus à une « patate chaude » qu’à un trophée honorifique : étranger aux honneurs et à la superficialité du symbole, il aura toute sa vie tenté d’éveiller ses semblables à la beauté de la vie et à la compréhension fondamentale des mystères de l’existence et de la pensée humaine, en appelant à une mutation fondamentale de l’esprit humain. Habillé à l’occidentale en Occident, à l’indienne lorsque qu’il se rendait en Inde, Krishnamurti était un être humain tout simplement d’exception, à la fois penseur et éducateur, par-delà les cultures et les idées de nations. Quelques semaines avant sa mort (le 17 février 1986), il était en Inde pour plusieurs journées de discussions, malgré son grand âge ; et quelques mois auparavant, à 90 ans, il s’exprimait à la tribune de l’ONU : c’est le document rare de cette intervention que je vous propose de visionner pour conclure l’article, en version française sous-titrée (quatre parties), merci d’avoir lu et écouté ;-)

partie 3 (questions),

partie 4 (questions - suite)

(1) Jiddu Krishnamurti - 2 - Parcours, Le Grenier des Mots-Reflets

(2) La Dissolution de l’Ordre de l’Etoile, une déclaration de Jiddu Krishnamurti, 1929.

(3) Le Cœur des enseignements de Krishnamurti, traduction de Marc Marciszever (GREK) de The Core of the Teachings (Copyright ©1980 Krishnamurti Foundation Trust Ltd.)

(4) ACHARD (Yvon), 1970, Le Langage de Krishnamurti, Paris, Le Courrier du livre, 252 p.

(5) J. Krishnamurti Is Growing In Popularity In China, New Post India, 23/01/08

(6) "Comment s’exécute cette œuvre spéciale de l’intelligence humaine, je veux dire la formation et le maniement des concepts ? Les concepts sont-ils possibles ou, du moins, y a-t-il jamais des concepts effectués, sans une forme extérieure et un corps ? Je réponds décidément non. Si la linguistique a prouvé quelque chose, elle a prouvé qu’une pensée conceptuelle ou discursive ne peut se dérouler que par des mots. Il n’y a pas de pensée sans mots, pas plus qu’il n’y a de mots sans pensée. Nous pouvons, par abstraction, distinguer entre les mots et la pensée, comme faisaient les Grecs quand ils parlaient du discours (logos) intérieur et du discours extérieur, mais nous ne pouvons jamais séparer l’un de l’autre sans les détruire tous les deux. Si je puis expliquer ma pensée par un exemple familier, ils ressemblent à une orange avec sa peau. Nous pouvons peler l’orange, mettre la peau d’un côté et la chair de l’autre, et nous pouvons peler le langage et mettre les mots d’un côté, et la pensée ou le sens de l’autre ; mais nous ne trouverons jamais dans la nature une orange sans peau, ou (page 18) une peau sans orange, et nous ne trouverons jamais dans la nature une pensée sans mots ou des mots sans pensée" "Note sur l’acquisition du langage chez les enfants et dans l’espèce humaine." Revue Philosophique de la France et de l’étranger, 1, 5-23., par Taine, H. (1876), p. 13 et 14 : Bibliothèque numérique de psychologie.

(7) Krishnamurti était-il un gourou ?, Jacques Vigne, revue Troisième Millénaire.

(8) « Krishnamurti a demandé à être incinéré immédiatement après sa mort et ses cendres ont été dispersées dans trois régions du monde, sans qu’aucun lieu ne puisse être sanctifié », Transversalité de la compassion par René Barbier, Journal des chercheurs.

(9) "There is nothing to be transformed, no psyche to revolutionize, and no awareness you can use to improve or change yourself," says U.G. notes de l’éditeur, in Mind is a myth, disquieting conversations with the man called U.G.

Photo Abolab

Chêne vert de plus de 300 ans, Parc de Branféré, Bretagne.

45 réactions à cet article

Ajouter une réaction

Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page

Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.

FAIRE UN DON