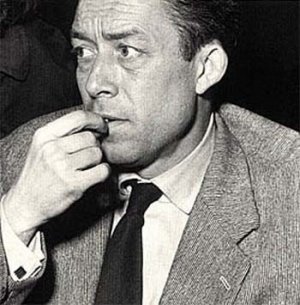

Albert Camus contre la peste des « féroces philanthropes »

Le 50ème anniversaire de sa mort brutale dans un accident de voiture, à 47 ans, ce 4 janvier 1960, ressuscite Camus dans les médias. Cela fait tout drôle, mais plaisir. Car, même si, avec l’âge forcément, on s’est un peu éloigné de lui, il ne cesse pas d’avoir été celui dont l’œuvre a accompagné son adolescence et même la vingtaine d’années qui a suivi. Il disait, en effet, qu’il faut dix ans pour avoir une idée bien à soi, ou encore qu’ « on appelle vérités premières celles qu’on découvre après toutes les autres ».

C’est peu de dire qu’on s’est pris de passion pour Albert Camus, avec la fougue de l’adolescence. On traquait inconsidérément tout ce qu’il avait pu écrire. On a même voulu faire un mémoire sur son activité journalistique à Alger républicain, Soir Républicain, Combat et L’Express. On a été accueilli par son épouse Francine Camus qui mettait volontiers sur place à disposition les archives de son mari, dans son appartement, rue Madame à Paris, à la fin des années 60.

C’est dans une de ces boîtes en carton qui conservaient certains articles difficiles à trouver ailleurs, qu’on a découvert pour la première fois cette phrase de Chateaubriand. Camus était révulsé par la complaisance des démocraties occidentales envers l’Espagne de Franco ; il résumait sa pensée en citant ce mot cruel de l’auteur breton : « Il faut être économe de son mépris, vu le grand nombre de nécessiteux. » On aimait la frappe de ces paradoxes sarcastiques dont l’expérience n’a fait que confirmer la justesse. C’est encore à Camus que l’on doit justement d’être allé fureter du côté de Chamfort, un autre expert en formules bien frappées : « Jouis et fais jouir, prescrivait celui-ci, sans faire de mal ni à toi ni à personne, voilà, je crois, toute la morale. » Ou encore « En France, on laisse en repos ceux qui mettent le feu, et on persécute ceux qui sonnent le tocsin. » Ou encore « Il faut être juste avant d’être généreux, comme on a des chemises avant d’avoir des dentelles. » On s’y réfère toujours.

Alger, Tipasa, Djémila

Si on est parti enseigner six années au Lycée Descartes, juché dans un parc planté de pins, de bambous et de magnolias, sur l’aile droite de la cavea du théâtre gréco-romain qu’Alger ouvre sur la mer, quand on arrive en bateau, c’était pour découvrir ce pays de mer et de soleil où il avait vécu et écrit « L’Envers et l’Endroit » et surtout « Noces ».

Combien de fois n’a-t-on pas arpenté les ruines romaines de Tipasa en caressant comme lui les pierres ocrées « dans le soleil et l’odeur des absinthes, (devant) la mer cuirassée d’argent (et) le ciel bleu écru », de l’église paléochrétienne de Saint-Salsa parmi les sarcophages où « (poussaient) des sauges et des ravenelles », au petit forum désolé dont ne subsistaient que les dalles grises, avant de gagner le cardo à l’égout axial qui se jetait dans la mer près du solarium de la villa hellénistique à l’oecus de mosaïques ? Le site n’est qu’à 70 kilomètres à l’ouest d’Alger, face à « la masse noire du Chenoua », ce massif de l’autre côté de la baie qui s’arrondit « pour aller s’accroupir dans la mer ». On y faisait un saut chaque fois qu’on le pouvait.

Mais Djémila, cette autre ville romaine, ancienne Cuicul, avait beau être à 400 kilomètres à l’est d’Alger, cette fois, et à une trentaine de Sétif dans la montagne ; on n’hésitait pas à les avaler à travers la chaîne des Bibans, pour se retrouver solitaire sur le forum incliné en coquille d’huître entre l’arc de Caracalla et le temple de Septime Sévère dressé sur sa haute terrasse gravie d’une gigantesque volée de marches. On déambulait le long du cardo maximus qui descendait un versant de l’aride épaule montagneuse, entre un ravin et l’esplanade du premier forum fermée de portiques sur deux côtés et, sur les deux autres, d’un Capitole et d’une basilique éventrée livrant sa prison souterraine à ciel ouvert, avec, aux antipodes l’un de l’autre, le marché de Cosinius au nord et le temple de Vénus Génitrix au sud. En retour de promenade, après avoir passé son doigt sur le texte d’une stèle effacé au burin dont ne subsistait que l’inscription « Cuiculitanorum Col », du nom de la colonie des Cuiculitains, on remontait par l’autre bord du site dévalant vers un second ravin où coulait en bas un oued entre des peupliers ; et on allait s’asseoir, pour souffler un peu, dans la cavea du théâtre creusée en pente abrupte face au mur de scène encore debout, avec en arrière plan, au loin, les monts de Petite Kabylie ronds et chauves, couverts de neige en hiver.

La lucidité et le courage

Existe-t-il tant d’hommes dont on puisse dire, comme de Camus, qu’ils ont vu clair ? Est-ce la maladie qui le conduisait à regarder la vie en face avec la mort à son revers, cette tuberculose du pauvre attrapée à vingt ans, qui ne l’a pas lâché avec ses rémissions et ses rechutes sans toutefois réussir à l’avoir ? Qui, comme ce jeune homme entre 22 et 47 ans, a pris si tôt la mesure des tragédies de son temps avec une telle lucidité ?

Le colonialisme ? Qu’on relise ses articles d’Alger républicain sur « Misère de la Kabylie » : « Par un petit matin, écrit-il en juin 1939, j’ai vu à Tizi Ouzou des enfants en loques disputer à des chiens kabyles le contenu d’une poubelle. (…) La misère ici n’est pas une formule ni un thème de méditation. Elle est. Elle crie et elle désespère.(…) Il est méprisable de dire que ce peuple n’a pas les mêmes besoins que nous. » Qu’on reprenne sa série d’articles parus dès le 13 mai 1945 dans Combat, intitulée « Crise en Algérie » sur les massacres de Sétif, Guelma et Kerrata, le 8 mai 1945, le jour même de la capitulation nazie où la France était toute à la joie de la paix retrouvée !

Alors qu’au mois d’août suivant, les journaux célèbrent les bombes atomiques qui viennent d’anéantir Hiroshima et Nagasaki, qui exprime dans Combat son angoisse devant l’époque de terreur nouvelle qui vient de s’ouvrir ?

À l’heure du Communisme triomphant où certains intellectuels se font les « compagnons de route » du Parti Communiste français, c’est encore Camus qui dénonce avant l’heure le régime soviétique concentrationnaire et plaide pour une politique où il n’entend être « ni victime ni bourreau ». « (Les camps) font partie de l’appareil d’État, en Russie soviétique, vous ne pouvez l’ignorer, fait-il observer à Emmanuel d’Astier de la Vigerie, dès octobre 1948. Il n’y a pas de raison au monde, historique ou non, progressive ou réactionnaire qui puisse me faire accepter le fait concentrationnaire. »

Son roman allégorique « La Peste » vient exprimer cette morale modeste du Dr. Rieux à laquelle il croit, en acceptant de pousser son rocher comme Sisyphe envers et contre les totalitarismes de tous poils, quitte à le voir, près du sommet, dévaler la pente et à aller le rechercher sans plus s’en affliger, en étant même heureux puisque la condition de l’homme est de ne rien tenir pour acquis et de devoir toujours recommencer.

Quand éclate la guerre d’Algérie qu’il a vu venir depuis son reportage en Kabylie, il ne reste pas muet, il parle dans l’Express d’alors : il souhaite une trève civile qui épargne les innocents et vient même la proposer à Alger sous les huées. Si modeste que soit l’appel, les extrémistes des deux bords, lancés dans une guerre à mort, n’en veulent pas. Le choix est binaire et ne tolère pas une troisième voie. On lui reprochera alors de se taire et de « préférer sa mère à la justice ». C’est à l’occasion de son prix Nobel que ses paroles ont été déformées : « En ce moment, a-t-il dit en fait, on lance des bombes dans les tramways d’Alger. Ma mère peut se trouver dans un de ces tramways. Si c’est cela la justice, je préfère ma mère. » C’est l’auteur des « Justes » qui parle et qui n’a pas varié. Le terrorisme aveugle ne mène nulle part sinon au contre-terrorisme. Et de cette surenchère, dans une spirale sans fin, ne peut naître que le désastre pour tous. Il n’est pas sûr que l’Algérie d’aujourd’hui s’en soit encore relevée, pas plus que la France.

Et qui encore ose militer contre la peine de mort en livrant ses « Réflexions sur la guillotine », au moment où en France on la pratique à tour de bras : François Mitterrand est alors tantôt à l’Intérieur, tantôt à la Justice ? Un des rares souvenirs qu’on a rapportés à Camus de son père, mort au front en 14, tout juste un an après sa naissance, est la nausée dont il avait été pris au retour d’une exécution publique.

L’art au service des idées

Entendre parler de Camus sur les antennes surprend aujourd’hui. Car les mêmes précieux ridicules qui, comme sur France Culture, baratinent et barattent à longueur d’émission le vide du formalisme scolastique en vigueur - où même une toile blanche peut être saluée comme l’aboutissement d’un parcours - sont obligés de se cogner aux idées qui jaillissent de partout dans l’œuvre de Camus et au service desquelles il a mis son art d’écrire : l’information indifférente ? Albert Camus ne connaît pas ! « Je ne puis vivre personnellement sans mon art, s’écrie-t-il dans son discours de Suède. Mais je n’ai jamais placé cet art au-dessus de tout. S’il m’est nécessaire au contraire, c’est qu’il ne se sépare de personne et me permet de vivre, tel que je suis, au niveau de tous. L’art n’est pas à mes yeux une réjouissance solitaire. Il est un moyen d’émouvoir le plus grand nombre d’hommes en leur offrant une image privilégiée des souffrances et des joies communes. » « Par définition, dit-il encore, (l’écrivain) ne peut se mettre aujourd’hui au service de ceux qui font l’histoire : il est au service de ceux qui la subissent. Ou, sinon, le voici seul et privé de son art. »

Il est, en effet, impossible de dissocier les écrits de Camus des tragédies de son temps. On se marre donc à voir les petits marquis du formalisme scolastique malhabiles dans un exercice inédit pour eux : ils sont contraints, en effet, d’abandonner le vent qu’ils brassent quotidiennement, et d’associer Camus tantôt à la misère de Kabylie, tantôt à la Résistance au Nazisme dans Combat, ou encore, à une autre Résistance au Communisme triomphant avec ses « idiots utiles », du genre Sartre, qui ferment les yeux sur les camps soviétiques pour, disent-ils, « ne pas désespérer Billancourt ». Il les appelle dans sa préface de la réédition en 1954 de « l’Envers et de l’Endroit » « nos féroces philanthropes » : ils lui reprochaient, à lui l’enfant pauvre de Belcourt, d’avoir trahi sa classe et d’avoir osé parlé d’un bonheur dans la pauvreté entre mer et soleil, inconnu des froides villes industrielles du nord...

Aussi son dernier ouvrage « La chute » est-il une fable qui sous une ironie protectrice pour lui-même, est cruelle pour ses ennemis intellectuels : selon son héros, Jean-baptiste Clamence, « (ils annoncent) la société sans classe avec la sûreté et la conviction » d’ « une charmante ahurie parlant de l’amour après avoir (bien) lu la presse du cœur ». Le roman fait ainsi le point de l’aventure avec ses déconvenues qui a mené l’enfant pauvre du sombre appartement d’Alger à la lumière crue qui inonde l’artiste parisien connu qu’il est devenu bien avant la remise du Nobel. « Vous parliez du jugement dernier, se moque Clamence. Permettez-moi d’en rire respectueusement. Je l’attends de pied ferme : j’ai connu ce qu’il y a de pire et qui est le jugement des hommes. Pour eux pas de circonstances atténuantes, même la bonne intention est imputée à crime. »

Ainsi a-t-on fait un long cheminement en l’heureuse compagnie d’Albert Camus. On aimait sa capacité à jouir de la beauté et à en témoigner : « Nul homme n’est hypocrite dans ses plaisirs, » dit encore Clamence. « Ô mon âme, souhaite Camus avec Pindare en exergue du « Mythe de Sisyphe », n’aspire pas à la vie immortelle, mais épuise le champ du possible ! » Avec la tuberculose, sans doute savait-il qu’il ne vivrait pas vieux. Pourtant cette aptitude au bonheur qui aurait pu faire de lui un être « solitaire », ne s’est épanouie que dans l’affrontement des tragédies de son temps qui l’a transformé en artiste « solidaire », selon le mot incertain laissé sur une toile par le peintre Jonas, un personnage de « l’Exil et le Royaume ». « Élevé d’abord dans le spectacle de la beauté qui était ma seule richesse, explique-t-il dans « Retour à Tipasa » du recueil « L’Été », j’avais commencé par la plénitude. Ensuite étaient venus les barbelés, je veux dire les tyrannies, la guerre, les polices, le temps de la révolte. Il avait fallu se mettre en règle avec la nuit.(…) La beauté isolée finit par grimacer, la justice solitaire finit par opprimer ». Si on reconnaît un Classique à l’enseignement nouveau qu’une époque tire de lui en réponse à ses interrogations nouvelles, Albert Camus en est un : on peut y trouver des jalons pour baliser une voie qui, à défaut de mener sûrement au bonheur sur terre, peut du moins aider à éviter le malheur. Paul Villach

36 réactions à cet article

Ajouter une réaction

Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page

Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.

FAIRE UN DON

.

.