Auteur, entre autres, d’un certain nombre d’articles sur les textes bibliques, tout en leur reconnaissant une indéniable spiritualité, je me suis toujours efforcé de les expliquer historiquement et rationnellement. De même pour les mythes antiques ; tout en leur reconnaissant une indéniable poésie, je m’efforce toujours de les comprendre historiquement et rationnellement. Conforté par les 51% d’avis favorables qu’a recueilli mon dernier article, je poursuis mon étude en dépit des attaques détournées que cela me vaut. Dans le présent article, comme dans le précédent, je ne retiendrai que la partie vraisemblable du récit de Platon. J’essayerai dans le suivant, sauf empêchement, de montrer comment, à partir de là, il a imaginé sa cité idéale.

La ville des Atlantes, son sanctuaire et son palais. Mon interprétation à partir du texte de Platon.

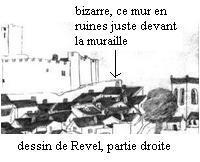

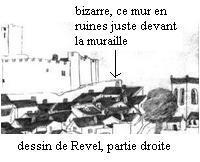

Platon nous dit que vivait là un de ces hommes, premiers nés de la terre, qui s’appelait Evénor et dont la fille, Clito, épousa Poséidon c’est-à-dire des colons phéniciens, comme je l’ai expliqué dans mon article précédent. Ce sont ces colons phéniciens qui, pour clore le mont, l’auraient entouré des trois murailles dont le héraut d’armes Guillaume Revel a indiqué les emplacements sur son croquis. La muraille d’airain pourrait correspondre au mur d’enceinte de la ville, la muraille d’or au mur de ce que j’appelle "l’oppidum" - un oppidum ovale en forme d’oeuf, ou plutôt une moitié - ; la muraille d’orichalque serait celle de la haute citadelle.

Entouré par la muraille d’or, le sanctuaire à l’intérieur duquel Clito et Poséidon engendrèrent les nombreux enfants qui peuplèrent l’île ne peut être que cet oppidum. Les mesures que donne Platon pourraient correspondre à celles qu’indique le cadastre : un stade sur trois longueurs d’arpents, soit 185 mètres sur 107. Oppidum caractéristique et toujours sacré pour les enfants gaulois de Clito, Platon voit dans sa forme quelque chose de barbare et y signale la présence de très nombreuses statues.

Evoquant le sanctuaire de Vasso (Vasso galate <-Mercure<- Poséidon), Grégoire de Tours confirme, et l’aspect barbare de cette muraille (c’est-à-dire sans fioritures) et la présence de statues. La construction (factum) et les contreforts (firmamentum) étaient d’un ouvrage remarquable. Il y avait une muraille double, l’intérieur était en petit appareil, l’extérieur en grosses pierres carrées et taillées. Cette muraille avait une épaisseur de trente pieds (dix mètres). Du côté intérieur, elle était décorée de statues en marbre et d’étonnantes mosaïques.

César lui donnait le nom de muraille d’oppidum (murus oppidi). Sidoïne Apollinaire l’évoque incidemment. Venant de l’extérieur, il dit que cette muraille de castrum (paries castrensis) séparait l’atelier de

tissage des femmes (qui se trouvait donc en dehors) de l’office où étaient stockés les vivres (qui se trouvait, en toute logique, à l’intérieur). Il y voyait même une galerie intérieure et une pièce fraiche où se rendaient ses servantes pour babiller.

Grand seigneur arverne, préfet de Rome au V ème siècle de notre ère, Sidoïne Apollinaire n’est pas seulement l’un de nos plus grands poètes mais le dernier grand personnage de notre histoire gauloise. Le reléguer dans une villa gallo-romaine au bord du lac d’Aydat en s’appuyant sur un simple rapprochement étymologique (empereur Avitus -> Sidoïne son gendre <- lac d’Aydat) montre bien la légèreté de certains raisonnements. Et pourtant, la description que le poète donne de son lieu de résidence, Avitacus, ne correspond-il pas très exactement à l’éperon du Crest et à la montagne de La Serre, là où je place la Gergovie que Vercingétorix défendit contre César, là où je place ensuite l’empereur arverne Avitus, là où je place également la ville qui a inspiré l’Atlantide de Platon ?

Enfin, adossées autrefois à la muraille disparue, une ou deux niches abritant des vierges-mères témoignent par leur présence, aujourd’hui encore, du profond mysticisme de la cité engloutie.

Platon aurait-il oublié de nous parler du palais qui se trouvait à l’intérieur de l’oppidum et dont il ne restait lors de ma dernière visite que des ruines et, aujourd’hui, peut-être plus rien ? Je ne puis le croire. C’est probablement ce palais que Platon nous décrit, décoré à l’extérieur d’or et d’argent et, à l’intérieur, d’orichalque. C’est là que se trouvaient de nombreuses statues d’or et même, entouré de cent Néréides assises sur des dauphins, un dieu debout sur son char dirigeant six coursiers ailés et dont la tête touchait au plafond.

La ville des Atlantes s’est appelée Gergovie, puis Avitacum. Mon interprétation à partir des écrits de Sidoïne Apollinaire.

Sidoïne Apollinaire : Mon cher Domitius, s’il te plait, ouvre bien grandes tes oreilles ; voici le pays dans lequel je t’invite à venir. Nous sommes à Avitacus. Ce nom m’est d’autant plus doux que cet héritage ne me vient pas de mon père, mais du côté de mon épouse(épouse gauloise, fille d’Avitus). Avec les miens, j’ai trouvé ici l’harmonie sous le regard du régisseur divin ; mais en ce qui te concerne, il est possible que, saisi par l’inquiétude métaphysique, tu ne voies là que le produit d’un enchantement (Sidoïne Apollinaire, Lettres, II, II, II).

... Au couchant, la montagne, bien que de terre, est cependant abrupte. Elle s’est vidée en quelque sorte de sa substance, en répandant à ses pieds, comme par un enfantement gémellaire, ses deux versants, lesquels ne sont séparés l’un de l’autre à leur naissance que par une longueur d’environ quatre

... Au couchant, la montagne, bien que de terre, est cependant abrupte. Elle s’est vidée en quelque sorte de sa substance, en répandant à ses pieds, comme par un enfantement gémellaire, ses deux versants, lesquels ne sont séparés l’un de l’autre à leur naissance que par une longueur d’environ quatre (longueurs d’arpent)

... Les flancs de chaque versant suivent la ligne de faîte centrale jusqu’au moment où se présente une place qui se prête à l’entrée d’une résidence, aux abords de la ville... De la partie saillante de la montagne jaillit un cours d’eau...

Ses bains et sa basilique.

Platon : Poséidon fit jaillir de la terre deux sources, l’une qui répandait une eau chaude, l’autre une eau froide... Les deux sources, l’une chaude, l’autre froide, ne tarissaient point, et l’agrément et la salubrité de leurs eaux les rendaient admirables pour tous les usages. Alentour, on avait construit des maisons et planté des arbres qui se plaisent près des eaux ; on avait laissé des bassins découverts, d’autres étaient fermés pour les bains chauds qu’on prend en hiver : il y en avait pour les rois, pour les particuliers et pour les femmes ; d’autres étaient réservés aux chevaux et aux bêtes de somme. Et tous étaient ornés d’une manière convenable. L’eau sortait de ces bassins pour se rendre au bois sacré de Neptune, où elle arrosait des arbres de toute espèce, auxquels la fertilité du sol donnait une beauté et une hauteur prodigieuses...

Sidoïne Apollinaire

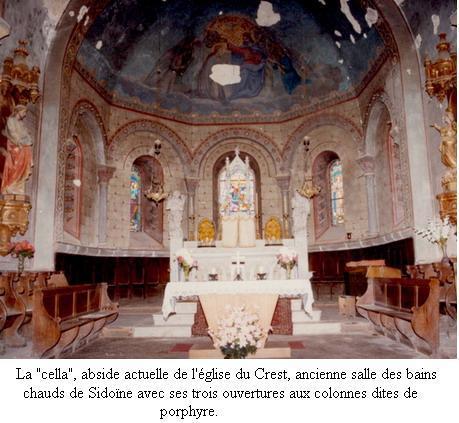

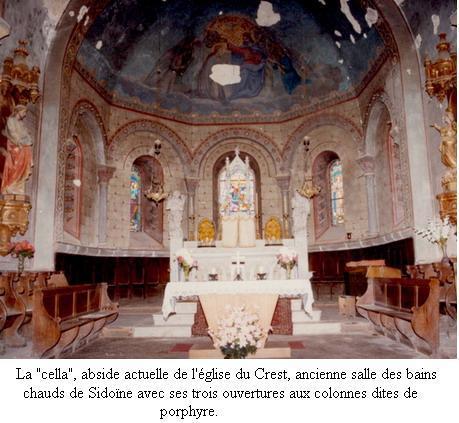

: Au sud-ouest, les bains s’accrochent aux racines de la falaise boisée. Quand on coupe du bois de taillis sur le plateau, on le jette en bas. Les tas glissent tout naturellement le long de la paroi et tombent pratiquement dans la bouche des fours. Parties de là, les eaux ressurgissent, brulantes, dans le sanctuaire du temple (cella)

auquel est accolée la salle des parfums. Les deux pièces sont de superficie équivalente si on fait abstraction de l’hémicycle de la partie basse prévue pour recevoir l’eau, et forment un tout. Le flot bouillonnant jaillit dans l’hémicycle en hoquetant, après s’être entortillé dans les tuyaux de plomb souple qui traversent les murs...

A cette basilique (basilica)

est annexée, du côté de l’Orient — c’est Sidoïne qui parle — une piscine non couverte, ou si tu préfères le mot grec, un baptisterion. Ce baptisterion peut contenir 175 000 litres d’eau. Ceux qui veulent s’y rendre en sortant du bain chaud, dans lequel ils se sont purifiés et lavés, passent par l’une des trois ouvertures voûtées qui s’offrent à eux au milieu du mur. Ces trois passages voutés ne sont pas soutenus par de simples piliers, mais par de véritables colonnes que les architectes les plus savants appellent : colonnes de porphyre.

Première remarque. Dans la citation que j’ai évoquée précédemment, Grégoire de Tours avait commencé son texte ainsi : Chrorus arrivant chez les Arvernes, incendia, ruina et bouleversa ce sanctuaire (delubrum) que les Gaulois avaient consacré à Vasso, et il l’avait terminé en disant que le sol du temple (aedes) était également pavé de marbre et qu’au-dessus, le toit était garni de plomb. Ne vous référez surtout pas à la traduction couramment admise de cette citation ! C’est un affreux embrouillamini, un incroyable mélange entre la description de l’oppidum et celle de l’église actuelle en laquelle je vois l’illustre temple de Gergovie. Et c’est ainsi que ce mur de vingt mètres d’épaisseur a fait fantasmer les archéologues les plus respectables et les plus savants jusqu’à ce jour où j’espère que la raison l’emportera. Ce temple, c’est l’église du Crest et, comme l’indiquent les reproductions que j’ai indiquées, son toit était couvert de tuiles de plomb tandis que son sol était pavé de dalles de pierre polie, ce qui me parait, dans le contexte, la bonne traduction du mot latin "marmor". Quant au mur épais de 20 mètres, c’est bien celui de l’oppidum.

Deuxième remarque. Sidoïne Apollinaire nous révèle d’une façon étonnante comment la société arverne est passée à la religion chrétienne. Le Sidoïne amateur de bien vivre et de mythologie païenne est devenu, avec l’âge, un évêque pieux. Le baptisterion grec des immersions sacrées est devenu une piscine et le temple delphique, une salle des bains chauds avant de se transformer en une église consacrée à Marie. Quant au chemin de ronde des fondateurs guerriers - toujours indiqué sur nos cartes - cela faisait déjà un moment que Sidoïne, homme de paix, n’y voyait plus que des allées de promenade.

Troisième remarque. Cela concerne le bâtiment des bains froids pour lequel Sidoine donne beaucoup de détails : un toit à quatre pans, une surface de base carrée, des fenêtres doubles en vis à vis. Je propose d’identifier ce bâtiment à la grande tour carrée que Guillaume Revel a représentée à droite de son dessin et que j’ai reporté sur mon croquis "les bains d’Avitacum". Cette grande tour a tout à fait l’allure des thermes antiques impériaux romains bien qu’en plus modeste. Elle est la soeur du temple d’Autun dit de Janus. Avant de disparaitre, elle a laissé son nom à la place que l’ancien cadastre nomme "de la Touragne" (Tourmagne, turris magna, la grande tour).

Quatrième remarque. Dans mon croquis intitulé "les bains d’Avitacum", j’ai pris soin de n’indiquer exclusivement que les termes utilisés par Sidoïne, c’est-à-dire les appellations de son époque, et ce qui est intéressant "d’avant sa christianisation". C’est une chance car cela nous facilite d’autant notre remontée dans le temps jusqu’à l’époque de Platon et même au-delà. Les bois de Poséidon sont devenus bois de Mercure puis évangélisés par la suite, sur nos cartes, en bois de Mercoeur. L’église actuelle était considérée alors comme une basilique. Sidoïne l’a écrit noir sur blanc "basilica". Une basilique qui a conservé son plan, ses colonnes et ses chapiteaux... sans le clocher, bien sûr, qui ne lui a été accolé qu’à une date relativement récente. Une basilique autrement plus ancienne, plus belle et plus riche de significations que celle dont les archéologues auraient retrouvé des traces "romaines" au mont Beuvray et que Wikipédia considère comme une preuve de ses thèses.

Cinquième remarque. J’en arrive au baptisterion dont j’espère bien qu’on retrouvera la trace avant que je passe l’arme à gauche. Rêve impossible si j’en juge par l’opposition systématique de la technostructure archéologique que domine le collège de France. Rien que du Moyen-âge dans les ruines, murs écroulés ou encore debout du Crest, dit-on. Pas question d’y rechercher la moindre trace d’une canalisation de plomb, une opération qui n’encourt pourtant aucun frais. Du côté du ministère de la culture, mutisme complet et silence prudent. Et pourtant, c’est bien ce baptisterion, avec ses six têtes de lion crachant l’eau dans la cuve, qui a inspiré tout un art... un art qu’on ne veut attribuer qu’aux Grecs et non aux Arvernes de l’Atlantide. Il s’agit là d’une profonde injustice.

Sixième remarque. Mes détracteurs me reprochent d’être orienté. C’est exact. Instruit par mes recherches sur Bibracte à Mont-Saint-Vincent, je m’attendais en effet à trouver au Crest le même oppidum ovale en forme d’oeuf ouvert vers le ciel. Et c’est bien ce que j’ai retrouvé même si le cadastre ancien n’indique qu’un ovale déformé. Aujourd’hui, je m’interroge et je pense que l’oppidum arverne ne pouvait être qu’aussi parfait de forme que celui de Mont-Saint-Vincent, et cela jusqu’à César, mais qu’ensuite, il a été remplacé par le haut mur que Guillaume Revel a

représenté sur son dessin. Je m’interroge également sur la source qui sort de la montagne de La Serre. Platon dit que ce sont les colons phéniciens (Poséidon) qui l’auraient fait jaillir du sol. Auraient-ils creusé une galerie dans le rocher ? Source particulièrement abondante si on en croit Sidoïne qui parle d’un véritable vacarme quand son eau se déversait dans sa "piscine". Ces Atlantes auraient-ils déversé cette eau abondante dans des fossés pour protéger le flanc nord de l’oppidum moins bien défendu par la nature ? Cela pourrait-il expliquer les digues et les ponts dont il parle ?

A suivre.

Les photos, illustrations et croquis sont de l’auteur.

Extraits de mes ouvrages en partie.

Platon nous dit que vivait là un de ces hommes, premiers nés de la terre, qui s’appelait Evénor et dont la fille, Clito, épousa Poséidon c’est-à-dire des colons phéniciens, comme je l’ai expliqué dans mon article précédent. Ce sont ces colons phéniciens qui, pour clore le mont, l’auraient entouré des trois murailles dont le héraut d’armes Guillaume Revel a indiqué les emplacements sur son croquis. La muraille d’airain pourrait correspondre au mur d’enceinte de la ville, la muraille d’or au mur de ce que j’appelle "l’oppidum" - un oppidum ovale en forme d’oeuf, ou plutôt une moitié - ; la muraille d’orichalque serait celle de la haute citadelle.

Platon nous dit que vivait là un de ces hommes, premiers nés de la terre, qui s’appelait Evénor et dont la fille, Clito, épousa Poséidon c’est-à-dire des colons phéniciens, comme je l’ai expliqué dans mon article précédent. Ce sont ces colons phéniciens qui, pour clore le mont, l’auraient entouré des trois murailles dont le héraut d’armes Guillaume Revel a indiqué les emplacements sur son croquis. La muraille d’airain pourrait correspondre au mur d’enceinte de la ville, la muraille d’or au mur de ce que j’appelle "l’oppidum" - un oppidum ovale en forme d’oeuf, ou plutôt une moitié - ; la muraille d’orichalque serait celle de la haute citadelle. Entouré par la muraille d’or, le sanctuaire à l’intérieur duquel Clito et Poséidon engendrèrent les nombreux enfants qui peuplèrent l’île ne peut être que cet oppidum. Les mesures que donne Platon pourraient correspondre à celles qu’indique le cadastre : un stade sur trois longueurs d’arpents, soit 185 mètres sur 107. Oppidum caractéristique et toujours sacré pour les enfants gaulois de Clito, Platon voit dans sa forme quelque chose de barbare et y signale la présence de très nombreuses statues.

Entouré par la muraille d’or, le sanctuaire à l’intérieur duquel Clito et Poséidon engendrèrent les nombreux enfants qui peuplèrent l’île ne peut être que cet oppidum. Les mesures que donne Platon pourraient correspondre à celles qu’indique le cadastre : un stade sur trois longueurs d’arpents, soit 185 mètres sur 107. Oppidum caractéristique et toujours sacré pour les enfants gaulois de Clito, Platon voit dans sa forme quelque chose de barbare et y signale la présence de très nombreuses statues. tissage des femmes (qui se trouvait donc en dehors) de l’office où étaient stockés les vivres (qui se trouvait, en toute logique, à l’intérieur). Il y voyait même une galerie intérieure et une pièce fraiche où se rendaient ses servantes pour babiller.

tissage des femmes (qui se trouvait donc en dehors) de l’office où étaient stockés les vivres (qui se trouvait, en toute logique, à l’intérieur). Il y voyait même une galerie intérieure et une pièce fraiche où se rendaient ses servantes pour babiller. Platon aurait-il oublié de nous parler du palais qui se trouvait à l’intérieur de l’oppidum et dont il ne restait lors de ma dernière visite que des ruines et, aujourd’hui, peut-être plus rien ? Je ne puis le croire. C’est probablement ce palais que Platon nous décrit, décoré à l’extérieur d’or et d’argent et, à l’intérieur, d’orichalque. C’est là que se trouvaient de nombreuses statues d’or et même, entouré de cent Néréides assises sur des dauphins, un dieu debout sur son char dirigeant six coursiers ailés et dont la tête touchait au plafond.

Platon aurait-il oublié de nous parler du palais qui se trouvait à l’intérieur de l’oppidum et dont il ne restait lors de ma dernière visite que des ruines et, aujourd’hui, peut-être plus rien ? Je ne puis le croire. C’est probablement ce palais que Platon nous décrit, décoré à l’extérieur d’or et d’argent et, à l’intérieur, d’orichalque. C’est là que se trouvaient de nombreuses statues d’or et même, entouré de cent Néréides assises sur des dauphins, un dieu debout sur son char dirigeant six coursiers ailés et dont la tête touchait au plafond.

Sidoïne Apollinaire : Au sud-ouest, les bains s’accrochent aux racines de la falaise boisée. Quand on coupe du bois de taillis sur le plateau, on le jette en bas. Les tas glissent tout naturellement le long de la paroi et tombent pratiquement dans la bouche des fours. Parties de là, les eaux ressurgissent, brulantes, dans le sanctuaire du temple (cella) auquel est accolée la salle des parfums. Les deux pièces sont de superficie équivalente si on fait abstraction de l’hémicycle de la partie basse prévue pour recevoir l’eau, et forment un tout. Le flot bouillonnant jaillit dans l’hémicycle en hoquetant, après s’être entortillé dans les tuyaux de plomb souple qui traversent les murs...

Sidoïne Apollinaire : Au sud-ouest, les bains s’accrochent aux racines de la falaise boisée. Quand on coupe du bois de taillis sur le plateau, on le jette en bas. Les tas glissent tout naturellement le long de la paroi et tombent pratiquement dans la bouche des fours. Parties de là, les eaux ressurgissent, brulantes, dans le sanctuaire du temple (cella) auquel est accolée la salle des parfums. Les deux pièces sont de superficie équivalente si on fait abstraction de l’hémicycle de la partie basse prévue pour recevoir l’eau, et forment un tout. Le flot bouillonnant jaillit dans l’hémicycle en hoquetant, après s’être entortillé dans les tuyaux de plomb souple qui traversent les murs...

représenté sur son dessin. Je m’interroge également sur la source qui sort de la montagne de La Serre. Platon dit que ce sont les colons phéniciens (Poséidon) qui l’auraient fait jaillir du sol. Auraient-ils creusé une galerie dans le rocher ? Source particulièrement abondante si on en croit Sidoïne qui parle d’un véritable vacarme quand son eau se déversait dans sa "piscine". Ces Atlantes auraient-ils déversé cette eau abondante dans des fossés pour protéger le flanc nord de l’oppidum moins bien défendu par la nature ? Cela pourrait-il expliquer les digues et les ponts dont il parle ?

représenté sur son dessin. Je m’interroge également sur la source qui sort de la montagne de La Serre. Platon dit que ce sont les colons phéniciens (Poséidon) qui l’auraient fait jaillir du sol. Auraient-ils creusé une galerie dans le rocher ? Source particulièrement abondante si on en croit Sidoïne qui parle d’un véritable vacarme quand son eau se déversait dans sa "piscine". Ces Atlantes auraient-ils déversé cette eau abondante dans des fossés pour protéger le flanc nord de l’oppidum moins bien défendu par la nature ? Cela pourrait-il expliquer les digues et les ponts dont il parle ?