La grande bataille de cavalerie que Vercingétorix perdit

Vercingétorix engage toute sa cavalerie. C’est un échec. Il se replie sur Alésia. Cela s’est passé en Bourgogne comme je l’ai expliqué dans mon précédent article, à Noyers-sur-Serein http://www.agoravox.fr/culture-loisirs/culture/article/ou-diable-la-grande-bataille-de-66475. Mais comment, diable, les Gaulois ont-ils pu perdre cette bataille qui se présentait sous des auspices favorables après leur victoire de Gergovie ? Voici la réponse que je propose.

40 000 Romains tombent dans l’embuscade des Gaulois (40 000 ?)

Vercingétorix convoqua les chefs de la cavalerie et leur dit : « Les Romains abandonnent la Gaule ; ils fuient vers la Province ; nous recouvrons enfin la liberté. Mais si nous les laissons aller, ils reviendront avec des forces encore plus nombreuses et la guerre ne finira jamais. Il faut attaquer ceux qui convoient les bagages. Si les fantassins se portent à leur secours, ils perdront du temps et nous aurons ainsi stoppé leur progression. Si, ce qui est probable, ils font passer leur vie avant la défense de leurs affaires, ils perdront non seulement l’honneur, mais aussi ce qu’il faut pour vivre. Quant aux cavaliers ennemis, il n’y en aura aucun qui osera s’éloigner de la colonne. Et pour vous donner encore plus de courage, je me porterai avec les troupes à pied devant les fortifications pour intimider l’adversaire. »

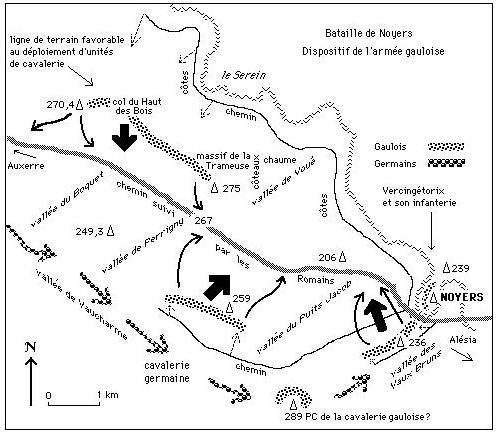

Embuscade tout ce qu’il y a de plus classique. Le champ de bataille de Noyers se prête bien à une embuscade de cavalerie. C’est un terrain vallonné avec des petites vallées encaissées défavorables certes, mais avec quelques plateaux, en prés ou en landes, assez bien orientés, qui permettaient aux corps de cavalerie gaulois d’attaquer sur ses flancs la colonne romaine dans de bonnes conditions, sur une profondeur de près de sept kilomètres comptés à partir de Noyers.

Vercingétorix n’était pas naïf au point de croire qu’il allait remporter une véritable victoire. Conscient de la supériorité des légions dans le combat des troupes à pied, il a prudemment déployé son infanterie derrière le Serein, et lui-même se tenait devant les remparts de la ville gauloise perchée sur sa hauteur en forme de promontoire avancé. Je précise "pro castris" expression qu’il faut traduire non pas par "devant les camps" mais devant le castrum/forteresse de la ville de Noyers. Persuadé en revanche de la supériorité de sa cavalerie, mais toutefois prudent, Vercingétorix ne lui a donné comme mission que de s’en prendre aux chariots de bagages et de se replier avant que les Romains se ressaisissent.

Vercingétorix n’était pas naïf au point de croire qu’il allait remporter une véritable victoire. Conscient de la supériorité des légions dans le combat des troupes à pied, il a prudemment déployé son infanterie derrière le Serein, et lui-même se tenait devant les remparts de la ville gauloise perchée sur sa hauteur en forme de promontoire avancé. Je précise "pro castris" expression qu’il faut traduire non pas par "devant les camps" mais devant le castrum/forteresse de la ville de Noyers. Persuadé en revanche de la supériorité de sa cavalerie, mais toutefois prudent, Vercingétorix ne lui a donné comme mission que de s’en prendre aux chariots de bagages et de se replier avant que les Romains se ressaisissent.La contre-embuscade de César.

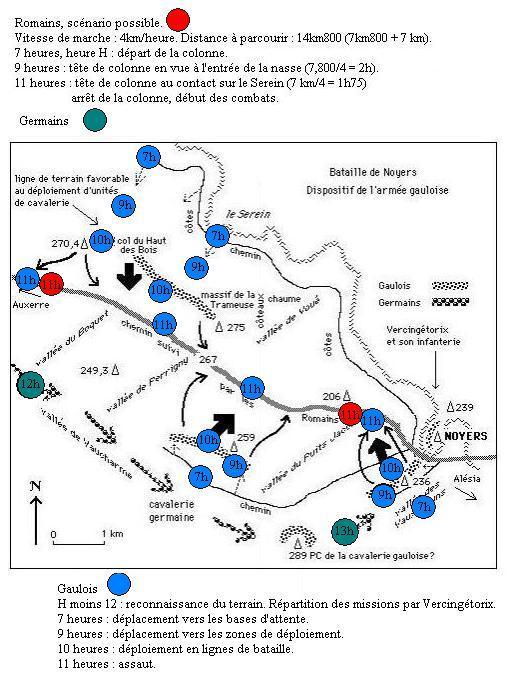

On rend compte à César. Il ordonne qu’on envoie contre l’ennemi la cavalerie divisée également en trois éléments. Le combat s’étend partout. La colonne se met en position de défense. Les bagages sont ramenés en arrière à l’intérieur des légions. César ordonne : « Quand les cavaliers sont en difficulté ou en danger, qu’on avance les enseignes et qu’on envoie les légions en formation de combat pour les soutenir ! » On gagnait ainsi du temps, écrit-il, on ralentissait la progression de l’ennemi et on redonnait du courage aux nôtres.

Bien étrange, ce calme de César qui, divinement, ordonne comme un grand seigneur, tout en contrôlant royalement la situation. Bien étranges, ces chariots de bagages qu’on ramène en arrière (recipiuntur) comme si cela avait été prévu dè le départ. Bien étrange, ce déploiement rapide de la cavalerie romaine en trois corps. Qu’espère donc César ? Pourquoi n’essaie-t-il pas de briser l’encerclement avec ses légions pour sortir de la nasse dans laquelle il s’est imprudemment engagé… imprudemment ? pas sûr !

Les cavaliers germains arrivent soudain sur le champ de bataille. Ils ont surgi de la droite (ab dextro latere). Surprenant les Gaulois qui s’y trouvaient, ils les délogent de la position dominante (cotes 289 et 236) ; ils les poussent à fuir jusqu’au fleuve où Vercingétorix s’est établi avec ses troupes à pied. Les autres, voyant cela, craignant d’être enveloppés, se mettent à fuir. Partout on les massacre. Trois Héduens, de la plus haute noblesse, sont fait prisonniers et conduits à César, dont Cotos, chef de la cavalerie…

Voilà comment Vercingétorix a perdu sa grande bataille de cavalerie. César est tombé ‘’d’assez bonne grâce’’, semble-t-il, dans le piège gaulois ; s’y attendait-il ? Il a ensuite (tandem) refermé son piège à lui sur les Gaulois qui, eux, ne s’y attendaient pas. Là était son génie.

Hypothèse possible : les bagages étaient l’appât, les Gaulois le gibier, les Germains la massue.

Etude du terrain.

Toutes ces manoeuvres se lisent sur le champ de bataille de Noyers : les itinéraires probables de mise en place des trois corps de cavalerie gaulois, les lignes du terrain favorables au déploiement d’unités à cheval, leurs éventuelles directions d’attaque, le débordement de la cavalerie germaine par la droite, son déferlement sur la hauteur dominante où se trouvait le poste de commandement de la cavalerie gauloise, la menace d’encerclement, la position bien en vue du PC de l’infanterie gauloise devant les remparts de Noyers.

C’est une grave erreur de la part de la thèse officielle de penser que la colonne romaine marchait sous la protection de la cavalerie germaine, c’est une image indigne de César. La colonne marchait sous la seule protection de la cavalerie romaine. Le texte latin est très clair. Il dit que les Germains venaient de la droite (ab dextro latere). Ab est une préposition qui indique une origine. Il n’est pas besoin d’être militaire pour comprendre que lorsqu’un général dit que cela vient de la droite, cela signifie que cela ne vient pas du centre.

Concernant les effectifs en présence, je doute que le nombre de légionnaires se soit approché de 40 000, ni la cavalerie gauloise de 15 000 comme cela est pourtant écrit dans le texte (VII, 64). Quant à l’infanterie de Vercingétorix, elle était certainement très loin des 80 000 hommes que César dit, par Critognatos interposé, s’être regroupés à Alésia.

Venant d’Auxerre, le chemin monte jusqu’à la cote 267, à hauteur du massif de la Trameuse, puis redescend en direction de Noyers. Il était peut-être dégagé de chaque côté sur une certaine largeur. La longueur de la colonne romaine dépendait en effet du nombre d’hommes pouvant marcher de front, c’est-à-dire du dégagement plus ou moins important des abords du chemin. A noter la position de Noyers sur sa hauteur, remarquable point d’observation et de commandement pour Vercingétorix. Enfin, la vallée de Vaucharme a offert à la cavalerie germaine le trajet idéal pour un encerclement du dispositif gaulois par la gauche ou, pour être plus précis, par la droite si l’on se place du côté de César.

Mais quelle était donc l’intention de Vercingétorix ?

L’intention de Vercingétorix, logiquement, a probablement été la suivante :

1. Arrêter la tête de la colonne romaine avant qu’elle n’atteigne le Serein, sur une pente descendante défavorable, en espérant que cet arrêt prématuré provoque le resserrement de la colonne, y compris de la colonne de bagages. L’embuscade s’étendant sur sept kilomètres, il y avait toutes les chances pour que les bagages soient dans la nasse.

2. Déclencher l’embuscade sur les chariots de bagages avant que les légions de tête ne se mettent en ordre de bataille pour forcer le passage.

3. Les trois corps de cavalerie devaient probablement rejoindre leurs zones d’attente dès le lever du jour par des itinéraires reconnus la veille ; puis se porter sur des zones de déploiement également reconnues. Les commandants des deux corps, gauche et droit, devaient être en mesure de localiser rapidement la position des chariots de bagages de façon à déployer leur cavalerie au bon moment sur le bon axe d’attaque. Le troisième n’avait probablement pour mission que d’arrêter et de harceler.

L’infanterie gauloise avait probablement pour mission d’interdire le passage du Serein tout en se tenant prêt à intervenir sur ordre.

L’objectif, c’était la colonne de bagages.

Le latin dispose de deux mots pour désigner les bagages. Il y a les ‘’sarcinae’’ une sorte de baluchon, plus ou moins lourd et encombrant, dont le légionnaire ne se sépare qu’avant le combat (habits de rechange, couverture, biscuits de survie). Et il y a les ‘’impedimenta’’, tout le matériel collectif nécessaire à une armée pour la vie en campagne, qui est transporté dans des chariots à traction animale… sans oublier le butin. Pour ne pas gêner la manœuvre des légions dans les combats de rencontre, les chariots de bagages sont toujours regroupés dans une colonne à part. Prête à intervenir en soutien, la légion qui suit détache probablement des éléments en flanc garde. On peut raisonnablement supposer que la cavalerie romaine ‘’éclaire’’ largement en avant et sur les côtés tout en restant en liaison à vue avec la colonne. Quant à la cavalerie germaine, moins manœuvrière, utilisée en masse compacte (DBG VII, 13, 80), elle marche en serre-file, prête à déborder pour prendre à revers et faire sauter une résistance ou une embuscade ennemie. Si la colonne est attaquée, l’armée ne se contente pas de faire halte comme on le lit dans les traductions courantes, elle prend position (consistit), c’est-à-dire que les unités occupent le terrain et prennent la formation de combat (V, 33, VII, 67)

En opération, suivant la durée de l’intervention et les conditions climatiques, on peut laisser tous les chariots dans une base arrière (I, 24) ou bien, on n’emporte qu’un train léger d’équipages (VII, 55, VIII, 8). En marche d’approche, et si le terrain le permet, l’armée en marche (l’agmen) prend une formation plus large, dite ‘’au carré’’, les chariots étant au centre (VIII, 8). Dans le cas qui nous intéresse, le train des équipages – remis en condition à Auxerre – est au complet. A noter que Vercingétorix a, lui aussi, son train des équipages (VII, 68).

Certitudes et incertitudes.

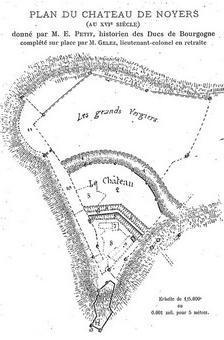

Première incertitude. Elle concerne l’antiquité de Noyers. J’ai du mal à croire que la ville n’existait pas au temps de la Gaule. Face au pays senon, en poste avancé du pays lingon peut-être, elle se trouvait sur une voie antique, sur une hauteur remarquable dans une boucle de rivière qui la protégeait, comme Cahors, Besançon, Uxellodunum et d’autres. Etait-elle entourée d’un rempart ? Faut-il traduire le mot latin ‘’castra’’ par camps ou par castrum/forteresse ? Je choisis la deuxième solution.

Deuxième incertitude. D’après le texte des Commentaires, on peut se demander si César n’est pas tombé volontairement dans l’embuscade gauloise. Mais si l’on se fie à Plutarque et à Dion Cassius, il faudrait bien admettre que César s’est bel et bien laissé surprendre et que, par conséquent, il a dû subir des pertes.

Troisième incertitude. Une longueur de sept kilomètres pour une embuscade peut surprendre ainsi que les dimensions du champ de bataille. Je réponds qu’il ne faut pas oublier que les Romains étaient relativement nombreux ce qui exclut un engagement dans un mouchoir de poche. On a par ailleurs d’autres exemples où des escadrons entiers de cavalerie sont tombés dans une embuscade (celle d’Ambiorix) et même des légions (Teutoburg).

Conclusion.

Dire que César ne s’attendait pas à une résistance à Noyers serait le sous-estimer. Dire qu’il ignorait la présence de Vercingétorix et de sa cavalerie ne serait probablement pas exact. Mais il est toutefois possible qu’il ne se soit pas attendu à ce que la cavalerie gauloise l’attaque, en force, en avant du Serein.

César, tu peux dire merci à tes cavaliers germains !

19 réactions à cet article

Ajouter une réaction

Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page

Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.

FAIRE UN DON