Perception visuelle

"Ce qui est scientifique doit être réfutable par une simple expérience" : Sir Karl Raimund Popper, philosophe des sciences. La question posée est la suivante : "Comment faisons-nous pour voir le monde extérieur ?"

En effet, comme chacun le sait, et par définition même, les images que nous avons du monde qui nous entoure se trouvent en-dehors de nous-mêmes. On peut donc légitimement se poser la question de savoir par quel moyen nous sommes capables d’avoir des sensations visuelles à un endroit où nous ne possédons aucun organe, où, à proprement parler, nous n’existons pas...

Or, il se trouve que l’explication par la science moderne de notre perception visuelle commence au moment où les photons atteignent nos yeux et s’achève à l’arrière de notre crâne, "dans le lobe occipital, siège des centres de la vision. C’est là que l’image proprement dite apparaît, sous forme d’une sensation visuelle en trois dimensions" (Universalis ).

Il est pourtant totalement absurde de prétendre expliquer une image externe du monde réel par une sensation visuelle interne au cerveau : si celui-ci joue bien sûr un rôle dans le processus de la vision, il se trouve qu’à l’évidence ce noble organe est sagement rangé dans sa boîte crânienne, et que le monde et ses images, eux, sont dehors !

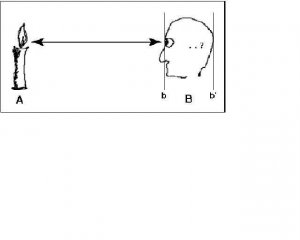

Deux schémas sont nécessaires pour cet article. Commençons par le schéma N°1 reproduit en haut de l’article :

Le sujet se trouve au point B. Son système visuel est contenu entre les lignes b et b’.

La bougie est située au point A : c’est bien là que le sujet la voit, et pas du tout dans son cortex visuel...

Pourtant, il existe entre les deux points un espace mesurable. Le fait que les photons émis par la bougie viennent frapper la rétine du sujet n’explique en rien comment le regard de celui-ci peut remonter, en quelque sorte, jusqu’à la bougie.

A part l’évidence des faits, il n’existe donc pas de réponse à la question posée.

Partant de là, on constate qu’il existe en fait deux erreurs monumentales dans la description de notre monde par la science contemporaine, et que ces deux erreurs se soutiennent mutuellement pour aboutir à une incroyable absurdité.

La première de ces erreurs est bien entendu celle qui vient d’être exposée.

La deuxième est la suivante : dans la célèbre équation E=MC², C représente la vitesse limite indépassable fixée par la relativité. Cette vitesse est aussi celle de la lumière dans le vide, généralement arrondie à 300000 Km/seconde. A cette vitesse, la lumière met donc 8 minutes pour nous parvenir du soleil, celui-ci étant séparé de la Terre par une distance moyenne de 150 millions de Km.

Faites maintenant -ou imaginez- l’expérience suivante :

-Placez-vous face au soleil (couchant de préférence pour ne pas blesser vos yeux). Fermez les yeux.

-Ouvrez-les : instantanément, vous voyez le soleil, à sa place dans le ciel... ce qui signifie qu’une distance que la lumière parcourt en 8 minutes, votre regard l’a franchie instantanément : RECORD BATTU !

Le fait de dire "qu’en fait nous voyons le soleil tel qu’il était 8 minutes avant" ne change rien.

Dans tous les cas, l’image que nous avons du soleil se trouve bien à sa place dans le ciel, séparée de nous par un espace de 150 millions de Km, et chaque fois que nous le regardons, notre regard va plus vite que la lumière !

(La seule "solution" qui contourne ce problème est celle qui place l’image du soleil dans notre crâne. Avec elle, bien sûr, pas de distance à parcourir !

Hélas, cette solution n’en est pas une : nous la détruisons à chaque fois que nous ouvrons les yeux...

Une question permet de mettre à jour la manière dont ces deux erreurs se soutiennent :

"Pourquoi parle-t-on toujours de vision en trois dimensions, alors que le monde en comporte quatre depuis près d’un siècle ?"

Parce que si on tient compte du fait -pourtant évident- que le temps passe, l’explication scientifique d’un phénomène naturel aussi simple que le fait de voir un éclair par une nuit d’orage devient impossible.

Quand un éclair tombe à un kilomètre de vous, vous le voyez comme d’habitude là où il tombe, puis vous l’entendez avec un décalage de trois secondes. L’explication scientifique semble irréfutable : deux vitesses de propagation très différentes, la lumière atteint vos yeux en 1/300000e de seconde, tandis que le son va se traîner jusqu’à vos oreilles pendant trois secondes.

Seulement voilà, quelle que soit sa vitesse, le fait que la lumière se déplace signifie qu’elle occupe successivement plusieurs positions dans l’espace et dans le temps.

Dans le cas d’un éclair, le résultat est très simple : éloignons un peu l’éclair et plaçons-le sur la lune pour avoir une échelle de temps pratique.

Si la lumière émise par l’éclair met bien un peu plus d’une seconde pour aller de la Lune à la Terre, au moment où elle nous atteint, nous la voyons sur la Lune, alors qu’en fait, elle n’y est plus !

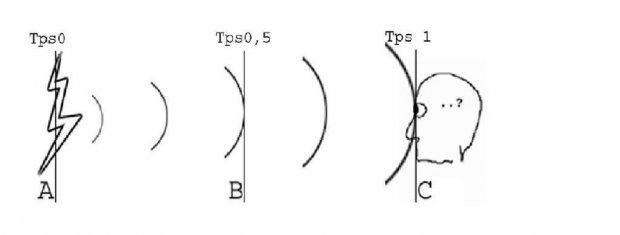

Ce qui se résume en un seul croquis simple, comme une expérience de physique amusante :

(Avec en haut le temps qui passe, au milieu la lumière qui se déplace, en bas l’espace qui sépare, à gauche l’éclair et à droite une conscience visuelle : vous).

Prenons maintenant le schéma N°2 en bas de page pour illustrer ce qui suit :

Temps 0, point A : c’est parti, l’éclair tombe sur la lune, à 360 000 km de vous.

Temps 0,5, point B : la lumière a parcouru la moitié du chemin : d’une part, elle n’est plus sur la lune, d’autre part, elle n’a pas encore atteint la terre et vos yeux, vous ne voyez encore rien.

Temps 1, point C : ça y est, la lumière vient d’atteindre votre système visuel et vous voyez l’éclair... mais où ? dans votre cortex visuel interne ? non, vous le voyez à sa source, c’est-à-dire sur la lune, au point A, ce qui semble physiquement difficile pour trois raisons :

1/ à ce moment-là, la lumière de l’éclair n’y est plus depuis une bonne seconde...

2/ à cet endroit-là, de toutes façons, vous n’existez toujours pas...

3/ au moment où les premiers photons émis par l’éclair atteignent vos yeux, vous le voyez mais vous le voyez bien sur la lune, et cela, instantanément, malgré une distance de plus d’une seconde-lumière, ce qui non seulement invalide la théorie largement répandue d’une vitesse C indépassable, mais en plus situe définitivement l’image de l’éclair hors de votre cerveau.

Puisque dans les faits nous voyons très bien les éclairs, il semble n’y avoir qu’une seule solution.

Comme nous voyons l’éclair là où il est, nous ne pouvons le voir que quand il y est !

Ce qui introduit plusieurs questions intéressantes, mais sans réponse :

1/ Comment faisons-nous pour percevoir en dehors de nous-mêmes ? (qui est une question qui s’adresse à chacun, et non pas seulement aux scientifiques).

2/ Comment peut-il exister une vitesse infinie (ou n’importe quoi d’autre) qui nous permette de voir instantanément à travers n’importe quelle quantité d’espace ? (ce qui, cette fois, est une question spécialement dédiée à la communauté scientifique).

Voilà.

Documents joints à cet article

17 réactions à cet article

Ajouter une réaction

Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page

Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.

FAIRE UN DON

merci,

merci,