Ah… la vache !

C’est un fait : les élevages hors sol se multiplient, en France comme dans la plupart des pays occidentaux. La faute à une logique économique plus industrielle que paysanne. Résultat : nous sommes de plus en plus privés du plaisir de voir gambader dans nos campagnes certains animaux de la ferme pourtant familiers...

Disparus les cochons, élevés désormais en batterie un peu partout, à l’exception notable de la Corse (automobilistes, attention !) et du Pays basque où l’on peut admirer les superbes porcs pie noir. Disparues également les poules qui grattent le sol en caquetant à la recherche de vermisseaux sous l’œil un tantinet macho d’un coq fier de sa virilité et perché sur ses ergots tel un locataire élyséen. Hormis quelques terroirs limités (Bresse, Landes ou Pays de Loué), nos gallinacés vivent désormais dans des camps de concentration bien plus terribles que celui des poulettes de l’excellent Chicken Run. Restent les chèvres de Poitou-Charentes (ah, le chabichou !) et les brebis des Causses et des Pyrénées, sans oublier les moutons de pré salé du Mont-Saint-Michel, mondialement réputés pour la qualité de leurs gigots. Restent surtout les reines incontestées de nos campagnes : nos amies les vaches.

Ah… les vaches ! Certes, elles pètent énormément et contribuent – ces inconscientes ! – à la destruction de la couche d’ozone par leurs flatulences rabelaisiennes. Pire que les membres de la confrérie du cassoulet de Castelnaudary, ce qui n’est pas peu dire ! Mais on leur pardonne bien volontiers : que seraient nos pâturages sans leur présence rassurante et débonnaire ? Et qui fumerait nos herbages pour en faire surgir les fragiles mousserons et les délicieux rosés des prés de nos omelettes ?

Les manouches de l’Aubrac

Et puis, elles sont si jolies, nos vaches, quand elles paissent au milieu des gentianes ou lorsqu’elles ruminent à l’ombre des pommiers. Indifférentes non seulement aux trains qui passent, mais également aux crises du PS, pour vous dire le détachement des problèmes du monde. Cela dit, il en va des vaches comme de toutes les espèces animales, homme compris : certaines sont superbes quand d’autres sont carrément moches. Rien à voir par exemple entre une altière limousine, sûre de son charme et de sa qualité gustative, et une prim-holstein déprimante de banalité et transformée en laiterie ambulante (avant de partir en fin de course dans les raviolis ou les rayons boucherie des hypermarchés discount). La normande, la bordelaise et la montbéliarde n’ont pas grand-chose non plus pour séduire comparées à la pie noire bretonne, à la tarentaise ou à la béarnaise, trio de choix dont la charpente et la robe sont impeccables. Pas trop gâtée non plus, la minuscule jersiaise, haute comme trois bolées de cidre, ou la blanc-bleu des ch’timis, à l’arrière-train si curieusement écrasé. Quant à la réputée charolaise et à sa concurrente la blonde d’Aquitaine, si elles sont solidement bâties et fort appréciées dans l’assiette, il faut bien avouer qu’elles sont dénuées de toute fantaisie et exagérément body-buildées. Un physique pourtant insuffisant pour s’opposer avec quelque chance de succès aux athlètes bovines habituées au combat, ces suissesses d’hérens tout de noir vêtues qui s’affrontent lors de joutes épiques dans le Valais et le Val d’Aoste.

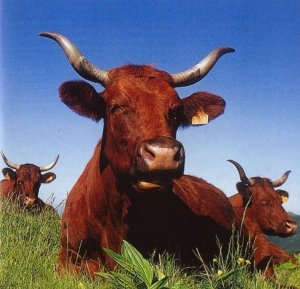

Restent les stars des estives, les vaches de mon enfance : l’aubrac, aux yeux cernés de noir telle une manouche égarée sur les plateaux volcaniques, et surtout la salers, si séduisante avec sa robe rouge feu et ses longues cornes en forme de lyre. Une sacrée belle bête que celle-là, tout droit issue des patients travaux de sélection conduits au 19e siècle sur la race locale par son « inventeur », le légendaire Gabriel Pierre Marie-de-Lorette Ernest Philogone Tyssandier d’Escous (ouf !) dont le buste trône sur un socle de basalte au cœur du magnifique village médiéval de Salers (Cantal).

On va leur percer le flanc !

Dotée d’un caractère bien trempé, la salers est certainement l’une des plus intelligentes et des plus indépendantes représentantes de l’espèce bovine, au point qu’à peine le portail refermé sur le pâturage d’estive où elle va passer l’été avec ses copines et le mâle de service, il n’est pas rare que cette rebelle s’empresse de faire le tour du propriétaire en quête d’une éventuelle faille dans les réparations hivernales de la clôture. Et gare au paysan qui aurait mal fait son boulot : il risque d’aller chercher son troupeau à des kilomètres de là. Ou pire : de retrouver ses bêtes dans un champ de luzerne ou de trèfle (le caviar de l’alimentation bovine) où elles se goinfreront tels des traders sans scrupules. Au risque de s’emplir de gaz comme un ballon de baudruche du fait de la fermentation rapide de ces végétaux et de périr de météorisation en quelques heures. Seule solution dans ce cas, lorsqu’il n’est pas déjà trop tard : percer l’animal au trocart (sorte de poignard vétérinaire).

Ces bêtes, je les ai conduites, gardées, soignées, et même étrillées pour les foires lorsque j’étais gamin. J’ai nettoyé leurs étables, fait leur litière, empli les mangeoires de foin et de tourteau, placé un bloc de sel à leur portée, participé à la traite (manuelle dans ma jeune enfance) et donné le biberon aux veaux orphelins. J’ai même couché deux ou trois fois dans l’un de ces lits clos qu’utilisaient naguère les bouviers dans les étables, bercé dans la chaleur animale par les craquements du bois des crèches et le cliquetis métallique des chaînes. Et comment oublier les vêlages lorsque, la poche des eaux crevées, il faut aider le veau à naître en le tirant par les pattes tout en rassurant la mère d’une caresse ?

Documents joints à cet article

67 réactions à cet article

Ajouter une réaction

Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page

Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.

FAIRE UN DON