Le véritable Jésus du professeur Guillemin

Voici ma correction du « Devoir de philo » de Louis Cornellier, critique des essais au journal le Devoir de Montréal. J'ai pensé que ses lecteurs, quelques-uns des lecteurs de son journal en tout cas, seraient intéressés par une réaction à son texte paru la veille de Noël. J'ai en effet pris tout mon temps pour préparer un « Devoir de sciences religieuses » qui serait une critique rigoureuse et bien informée de son « Devoir de philo ». J'espère maintenant que les lecteurs de ce journal sont nombreux à fréquenter AgoraVox. Car si le journal refuse de publier ma « correction », c'est, je crois, qu'il se protège en protégeant son collaborateur de toujours. Je n'en vois pas d'autres explications. On en jugera au texte.

Le véritable Jésus du professeur Guillemin

Guy Laflèche,

Professeur retraité,

Université de Montréal

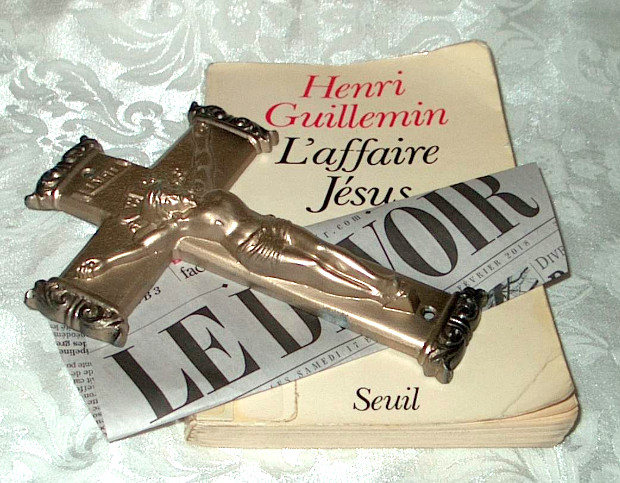

Les devoirs sont des exercices scolaires qui doivent parfois être impérativement corrigés, même s'il s'agit du plaisant jeu de mot des « devoirs du Devoir ». Ce sera donc le cas du devoir de Louis Cornellier paru la veille de Noël (23-24 décembre 2017, p. B11 : l'article, qui s'intitule « Le Jésus du professeur Guillemin », se consulte gratuitement dans les archives du journal, Ledevoir.com ; une recherche « Cornellier + Guillemin + Jésus » conduit directement à l'article). Comme l'a dénoncé avec raison Gérald Blanchard dans une lettre au Devoir (29 décembre, p. A8), il ne s'agit pas d'un exposé à teneur philosophique, mais bel et bien d'une profession de foi, prenant prétexte d'un apparent compte rendu du livre d'Henri Guillemin paru en 1982, l'Affaire Jésus (Paris, Seuil, rééd. Points, 1984 ; nouvelle éd. Utovie, collection HG, 2014). Les lecteurs qui ne connaissent pas l'ouvrage n'auront aucune idée de ses objectifs, de sa nature ni de son contenu. Louis Cornellier y découpe des citations et en reformule quelques idées pour exprimer de biais ses convictions religieuses. Dans son témoignage, Henri Guillemin s'avançait à visage découvert

La citation détournée

Je commencerai par le détournement d'un extrait du texte de Guillemin, une fausse citation par Louis Cornellier, destinée à poursuivre son combat contre Michel Onfray et dans le but de se justifier. Je cite Louis Cornellier textuellement, avant d'analyser sa « citation ». Ce sera un peu long, mais la correction ne se fait pas toujours d'un trait de plume. Elle doit ici être justifiée.

Je cite : « Une thèse dite "mythiste", existe, notamment défendue par Michel Onfray, qui affirme que Jésus n'a pas de réalité historique et est une stricte invention mythologique. Guillemin, après l'avoir soupesée, la rejette en affirmant qu'elle "est aujourd'hui entièrement impraticable et [qu']aucun historien, à quelque courant de pensée qu'il appartienne, ne saurait désormais s'y rallier". Laissons donc les sceptiques à leur lubie et parlons avec Guillemin de l'essentiel ».

Cela est faux, doublement, triplement. Jamais nulle part Henri Guillemin n'étudie une supposée thèse « mythiste », ce n'est pas vrai. Jamais il n'a « soupesé » une telle thèse pour la « rejeter ». C'est une pure invention de Louis Cornellier. En effet, la phrase citée est tronquée de son sujet et détournée de son sens. Le sujet de la citation faite par Louis Cornellier n'est pas une supposée thèse « mythiste », mais bien, et je cite le vrai texte d'Henri Guillemin : « la thèse des Couchoud et des Alfaric est aujourd'hui entièrement impraticable et aucun historien, à quelque courant de pensée qu'il appartienne, ne saurait désormais s'y rallier » (p. 22) Or, Guillemin vient de présenter (p. 20-21) l'ouvrage de Paul-Louis Couchoud, le Mystère Jésus (1924), et l'article de Prosper Alfaric, « Jésus a-t-il existé ? » (1932). Réponse : non. Les deux auteurs n'ont rien à voir avec ceux qui croient que les Évangiles sont des mythes ou des constructions mythiques, au sens fantaisiste où on l'entend habituellement. Ils ont en commun d'être des négateurs radical de l'existence historique de Jésus de Nazareth et c'est précisément ce que présente Henri Guillemin : pour eux, Jésus n'a jamais existé ; pour Couchoud, il s'agit de la création d'un être idéal par saint Paul, tandis que pour Alfaric, on serait en face d'une réactualisation de conceptions religieuses orientales. Dans les deux cas, il s'agit de négateurs et c'est ainsi et pour cela que Guillemin les présente, et c'est cette thèse qu'aucun historien ne saurait soutenir aujourd'hui.

Mais, se demandera-t-on, que vient faire Michel Onfray comme supposé « mythiste » dans cette galère ? En effet, ce philosophe n'a aucun rapport ni avec les supposés « mythistes » et encore moins avec les négateurs de l'existence de Jésus. Or, question négation, c'est ce qu'affirmait Louis Cornellier dans le compte rendu d'une bluette de J.-M. Salamito dénigrant le dernier livre d'Onfray, Décadence : vie et mort du judéo-christianisme (2017). Je cite encore Louis Cornellier textuellement : « Depuis des années, Onfray va répétant que Jésus de Nazareth n'a jamais existé » (le Devoir, 5 septembre 2017, p. B6). C'est bizarre, n'est-ce pas ? De négateur, Onfray devient, en trois mois, un « mythiste ».

Pourquoi donc ? Mais parce qu'on lui a mis le nez dans le pipi de Jean-Marie Salamito (Monsieur Onfray au pays des mythes) où le chroniqueur avait pris l'idée saugrenue que le philosophe niait l'existence de Jésus. Pour se racheter aux yeux de ses collègues du Devoir et de quelques lecteurs qui ont pu lire mes protestations sur Singulier.info, développées sur AgoraVox.fr, au lieu de s'excuser (comme il devait le faire dans les circonstances), il change son argumentation. Et d'ajouter, je le rappelle, puisqu'il s'agit d'un coup de griffe gratuit : « laissons donc les sceptiques à leur lubie ». Qui sont ces sceptiques ? L'analyse rhétorique la plus élémentaire montre qu'il s'agit, tout simplement, de ceux qui ne pensent pas comme lui, ce qu'implique la citation détournée prise d'Henri Guillemin (« aucun historien, à quelque courant de pensée qu'il appartienne » ne serait aujourd'hui assez sot pour penser comme Michel Onfray).

Mais ici, il n'est pas question de laisser Louis Cornellier à ses lubies et de passer à autre chose. Il faut au contraire corriger encore son supposé compte rendu du livre d'Henri Guillemin.

La « thèse mythiste » de Wikipédia

Lorsqu'on doit corriger un devoir, il faut souvent s'interroger sur l'origine de son vocabulaire. Ce sera le cas ici du vocable « mythiste ». Le mot n'est pas consigné au Dictionnaire étymologique de la langue française (Bloch et Von Wartburg) et ne se trouve dans aucun dictionnaire courant. En revanche, le Dictionnaire historique de la langue française (Robert, 1992), dictionnaire spécialisé, enregistre le vocable dans deux emplois archaïques aujourd'hui disparus, soit aux sens de « sciences des mythes » (1834) et « abus des explications mythiques » (1840). Mais d'où Louis Cornellier nous sort-il donc le mot sorti de l'usage depuis un siècle ? De l'internet. Il s'agit du titre de l'article « Thèse mythique » de Wikipédia.

L'article a été créé par « Benoît Montfort » le 2 novembre 2005. Je mets le nom de l'auteur entre guillemets, car il est impossible de savoir s'il ne s'agit pas d'un pseudonyme, comme cela est de rigueur sur Wikipédia, puisque nous n'avons aucun renseignement sur ce rédacteur par ailleurs. Il a été « bloqué » le 29 août 2007, par des administrateurs de Wikipédia, pour des raisons qui ne concernent pas notre sujet ici. BM, comme je vais le désigner dorénavant, n'est pas un spécialiste des questions d'histoire religieuse, ce n'est pas un rédacteur expérimenté ni non plus un chercheur de formation ou de métier. Il suffit de lire sa toute première version de l'article (cf. l'« historique ») pour le comprendre : elle nous présente très sommairement les négateurs de l'existence de Jésus de Nazareth, comme s'il s'agissait d'une « thèse » toute simple et naturelle à laquelle nous pourrions adhérer. Évidemment, telle n'est pas la pensée de BM. Cette première version de l'article est bancale et son auteur n'a aucune idée encore du sujet dont il se propose de faire un article. Or, et c'est là une des grandes forces de Wikipédia, BM va développer son article, peu à peu, de janvier à mars 2006, pour lui donner une solide armature. Son brouillon est progressivement mis au net et, très tôt, de nombreux collaborateurs vont corriger ses fautes et coquilles, et vont reformuler, ici et là, des propositions, des phrases, voire des alinéas entiers de son article.

Et même après le départ de BM, l'article va continuer de se développer, jusqu'à atteindre une très haute tenue, bien rédigé, bien structuré et bien informé. On le doit à BM et à tous ceux qui l'ont aidé et qui ont poursuivi son travail. L'article est un petit chef-d'oeuvre digne des réalisations de Wikipédia. Un seul problème, mais extrêmement grave : son titre, « Thèse mythiste » ! Ce titre est de BM, depuis le début. Personne ne s'est avisé qu'il n'avait aucun sens. Il s'agit donc d'un excellent article sur les négateurs de l'existence de Jésus, fils de Joseph, de Nazareth, affublé d'un titre qui ne convient pas du tout. Il en est même absurde, puisque l'interprétation mythologique développée par quelques-uns des négateurs est tout à fait exceptionnelle, en plus d'être secondaire, tandis que le contraire se rencontre aussi. Henri Guillemin présente justement le cas de Charles Guignebert pour qui les Évangiles sont des « affabulations » (p. 21) mais qui n'en estime pas moins qu'on ne saurait nier l'existence d'un Jésus de Nazareth crucifié à Jérusalem sous Tibère. Évidemment on peut se moquer de la « thèse » de Charles-François Dupuis qui en 1796 propose très sérieusement une interprétation astrologique des Évangiles (Jésus est le Soleil et ses douze apôtres les signes du zodiaque !), mais on ne peut pas regrouper les négateurs sous le dénominateur commun de l'interprétation mythologique.

Or, car on se doute bien qu'il faut en revenir à Louis Cornellier, l'article de Wikipédia comprend une petite section fort bien rédigée sur Michel Onfray, même si le philosophe n'a pas sa place parmi les négateurs. Car si Onfray s'intéresse à ces théoriciens (il a préfacé un recueil d'Alfaric), ce n'est pas parce qu'il partage leur thèse insoutenable, comme l'écrit Guillemin, mais précisément pour l'édification même de leur thèse. En effet, s'il a été possible de mettre en doute l'existence de Jésus de Nazareth, c'est parce qu'il n'existe aucun document, hormis trois petites allusions inconsistantes et insignifiantes, dans les oeuvres des Romains et des Juifs, sur ce personnage, sauf les textes légendaires des Évangiles, l'essentiel de ce que l'on appelle le Nouveau Testament. Les négateurs ont tort, Jésus a bel et bien existé, sa légende le prouve, mais il n'a aucune existence historique, c'est aussi simple que cela et c'est incontestable. Voilà donc la thèse de Michel Onfray qu'il est difficile de ne pas partager, il me semble. Les historiens renoncent aujourd'hui, après les travaux d'Albert Schweitzer, sur les biographies, ou plutôt les « vies » de Jésus. à reprendre à neuf l'entreprise d'Ernest Renan qui tentait d'incarner le personnage dans l'histoire de la Palestine (voir P. Goltrain, Universalis, article « Jésus »).

En tout cas, Louis Cornellier ne pouvait pas mettre le philosophe dans le même sac que les négateurs, ni tous les affubler du beau nom archaïque de « mythistes », pris sans discernement de Wikipédia sur l'internet.

L'« affaire » Jésus

En 1982, à l'âge de 79 ans, Henri Guillemin passe aux aveux. À la fin d'une brillante carrière de communicateur, le professeur livre un témoignage de sa foi chrétienne. Ce « professeur » a, en fait, été un enseignant, un critique littéraire de haut niveau. Ce n'est pas un spécialiste des sciences de la littérature, mais bien un pratiquant de l'histoire littéraire la plus traditionnelle. L'« histoire littéraire », on le sait, est une pseudo-science qui utilise l'histoire et la biographie des auteurs pour éclairer les oeuvres. Ce sont les auteurs, et souvent les personnages politiques, qui intéressent Henri Guillemin. Il excelle à fouiner dans les archives personnelles pour débusquer des faits biographiques inattendus ou des traits de caractère inconnus, qui lui permettent de relancer les « interprétations » des hommes et de leurs oeuvres, notamment de leurs oeuvres littéraires. De ces recherches documentaires et de ses lectures, il a tiré une bonne centaine d'ouvrages et plusieurs centaines de conférences, dont ses célèbres émissions à la télévision de Radio-Canada. Pour notre propos, il faut ajouter qu'il s'est toujours intéressé aux questions religieuses, et dès ses tout premiers travaux, sur Lamartine et Rousseau. L'Affaire Jésus, en 1982, est son premier livre traitant de ses convictions religieuses sans aucun personnage interposé (mais ce ne sera pas son dernier).

On comprend que le « professeur » n'a rien à voir avec un savant exégète des textes évangéliques (Louis Cornellier écrit naïvement que, dans son essai, « le professeur se livre à une solide exploration exégétique » !). Bien au contraire. Il nous présente lui-même ses sources de réflexion : sa lecture critique personnelle des Évangiles, l'ouvrage de Charles Perrot (Jésus et l'histoire, 1979) et sa fréquentation de la très orthodoxe Revue biblique. Il suffit de savoir que Guillemin rejette du revers de la main l'ouvrage classique d'Ernest Renan, la Vie de Jésus (1863), ouvrage de critique évangélique inaugural en français, sous prétexte que son auteur était incroyant, pour comprendre les limites de sa réflexion (p. 22-23, 40-41 et encore 92, note 2).

Mais cette réflexion n'en est pas moins passionnante, pour deux caractères antinomiques, son machiavélisme inconséquent d'un côté et sa pathétique sincérité de l'autre. L'ouvrage est pathétique parce que l'auteur sait et répète souvent que sa pensée ne sera reçue favorablement de personne, alors même que son objectif est de l'ordre du prosélytisme, s'agissant d'un témoignage destiné à convaincre ses contemporains de bonne volonté. Il sera, pense-t-il, ignoré de manière méprisante par les « esprits forts » et vertement dénigré par les « sentinelles du fétichisme ». Or, c'est lui, Henri Guillemin, qui se place dans cette situation pathétique, ce à quoi ses travaux polémiques et très critiques ne nous avaient pas habitués. On n'a plus là un combattant, mais un combattu. Je l'ai dit, Henri Guillemin passe aux aveux, piteusement. Mais le plus extraordinaire est que son entreprise est en même temps machiavélique. On va le voir, il rejette tout, absolument tout, des faits et gestes, comme de l'enseignement, de l'Église catholique et du catholicisme, tandis qu'il ne retient qu'une toute petite partie de l'enseignement de Jésus de Nazareth, une partie par ailleurs abstraite, quasi symbolique, de cet enseignement pourtant concret. Alors ? Il s'affirme du même mouvement chrétien et exprime son respect pour l'Église catholique. Oui, d'accord, on dira que la situation est encore pathétique, mais, en fait, elle est machiavélique, car c'est dès lors la situation de l'Église et de ses croyants qui devient pathétique !

Avant de présenter concrètement l'essai d'Henri Guillemin, je pense qu'il faut en situer la nature de manière critique. On a compris que nous sommes en face d'une profession de foi. En d'autres mots, simplement, le vieux professeur nous dit, « je suis croyant, voici ce que je crois ». Or, l'exercice montre que c'est là ce qu'Henri Guillemin croit et qu'il est seul dans cette croyance. On pose ainsi, par principe, qu'aucun croyant ne croit jamais rien d'autre que ce qu'il croit, qu'aucun croyant ne croit jamais la même chose qu'un autre. Que la croyance soit juive, chrétienne ou musulmane, elle est toujours « personnelle ». Nuances ? Oui, les croyances des orthodoxes et, en particulier, des sectaires, sont en théorie plus homogènes, mais pour l'ensemble des croyants, on se trouve en face non seulement de multiples croyances, dans le cadre d'une même religion, mais également de divers degrés d'adhésion, de ces orthodoxes aux sceptiques, et encore aux agnostiques. En face, si je puis dire, chez les athées, on trouve une parfaite et rigoureuse homogénéité. C'est l'incroyance, et c'est bien le cas de le dire, car l'incroyance de l'incroyant est par définition radicale. Elle ne présente aucun intérêt (sauf, paradoxalement, pour les croyants qui n'y croiront [sic] généralement pas, ce qui est encore pathétique). Et c'est en cela que la profession de foi d'Henri Guillemin, en 1982, est passionnante, en soi, mais aussi dans l'utilisation qu'en a faite Louis Cornellier, pour afficher sa propre profession de foi, à la veille de Noël 2017, convictions inconciliables et contradictoires avec celles de Guillemin, comme on le verra.

La croyance d'Henri Guillemin

Louis Cornellier s'est bien gardé de résumer l'essai d'Henri Guillemin. Il se développe en trois parties. « Le Nazaréen » (p. 17-66), première partie, propose son analyse critique des Évangiles, comme s'il s'agissait de documents littéraires ou historiques. Peu importe. Il en retient une « vie » de Jésus minimale, ce qu'on y lit au premier degré, l'enseignement, l'arrestation et l'exécution d'un Palestinien vivant sous le régime romain. Cette première partie de l'essai n'a pas beaucoup d'intérêt, car nous n'avons là qu'une lecture subjective improvisée des Évangiles. La seconde partie, en revanche, est passionnante. Elle s'intitule « Les obstacles » (p. 67-85). À peine vingt pages. Il s'agit d'un réquisitoire accablant contre l'Église catholique. On y trouve un sommaire de ce que Michel Onfray développe maintenant sur 600 pages, ni plus ni moins. L'analyse critique impitoyable d'Henri Guillemin se fait sur deux fronts. Historique : la dénonciation virulente du comportement immoral des Églises chrétiennes, des origines à nos jours, énumérant les horreurs perpétrées par ces Églises au nom de la religion (p. 69 et suiv.). Théologie : pire encore, la surenchère idéologique insane des conciles (p. 74 et suiv.). Henri Guillemin dénonce avec une rigueur implacable tous les « dogmes » de l'Église catholique : le péché originel (il s'en moque, p. 78-79), le rachat de nos péchés par la crucifixion (présenté très explicitement comme un délire de saint Paul, p. 81), tandis que la croix comme symbole du christianisme est une erreur et une horreur (p. 82), l'immaculée conception de la Vierge (il se moque, bien entendu, de ce dogme, p. 121, ce qui est assez naturel puisqu'il porte sur la « mère » de Jésus, fils de Joseph, de Nazareth), l'incarnation de Jésus, les Assomptions de la Vierge et de Jésus, la Sainte Trinité, du « verbiage » ! (p. 77-78), etc. Il ridiculise le baptême (p. 127) et autres cérémonies cléricales, comme la confession et l'office de la messe, sans compter l'eucharistie et sa transsubstantiation (p. 120). Et tout cela sans parler de l'invention canonique du célibat ecclésiastique (p. 120, encore). Bref, au fil de ces vingt pages, et encore dans la suite de l'essai, on comprend que, pour lui, la tradition de l'Église catholique n'est pas à prendre au sérieux (p. 120-121, Tradition, avec la majuscule). Et voilà, tout le pathétique et le machiavélisme de son attitude à se déclarer chrétien après ce réquisitoire. Car, en dépit de tout, il se dit « croyant ». On ne doutera pas de l'impact considérable de cette position.

Et c'est le sujet de la troisième partie de son essai qui s'intitule « Et moi je vous dis... » (p. 87-152). C'est en fait l'objet du livre, le témoignage en dépit de tout, donc. En fait, c'est l'invention pure et simple d'un... Non, j'allais écrire « d'un christianisme nouveau », mais tel n'est pas le cas. Dans son « Devoir », Louis Cornellier nous parle, je cite, de « la naissance du Christ, fils de Dieu », ce qu'il relance plus loin pour l'attribuer à Henri Guillemin, « ce Jésus dont nous fêterons la naissance dans les prochains jours, le professeur Guillemin y croyait et voulait en témoigner, etc. ». Voilà qui est totalement faux. Guillemin dénonce l'idée que ce Palestinien puisse être de quelque façon un dieu, un fils de Dieu, une personne de la « Sainte Trinité ». Et pas question de laisser Louis Cornellier à ses lubies, car la profession de foi d'Henri Guillemin consiste précisément à postuler un enseignement radicalement non chrétien du christianisme.

Le Nazaréen, comme il l'appelle, c'est de son vrai nom Jésus, Jésus fils de Joseph. Jésus de Nazareth. Qu'on l'ait affublé du fabuleux attribut de « Christ », et, pire encore, de « fils de Dieu » (au sens théologique du terme dans le dogme de la Sainte Trinité), ce n'est pas son affaire. Ce n'est pas l'affaire d'Henri Guillemin, ni de son Jésus. Pour ses « miracles », notamment sa résurrection, on repassera : sauf à en proposer une interprétation psycho-sociologique. Après son exécution, ce sont ses disciples qui ont « ressuscité » son enseignement et qui ont ainsi ressuscité Jésus, y croyant réellement, magiquement (c'est la seule « exégèse » originale du professeur, dans sa lecture des Évangiles).

Or, c'est sur cette base que le professeur témoigne de sa croyance. Celle-ci n'a rien de « religieuse », au sens théologique du terme. Elle est d'ordre moral. Henri Guillemin retient de l'enseignement de cet homme que, selon lui (Jésus selon Guillemin) le « Royaume de Dieu » est en nous, nulle part ailleurs (à remarquer que Guillemin détourne, dans un exposé vraiment tordu, p. 98, le texte évangélique (Luc, 17 : 21) qui ne dit pas en vous, mais au milieu de vous, regnum Dei intra vos est, dit la Vulgate, désignant un espace physique ; et on trouvera curieux de voir établir le fondement d'une interprétation sur un seul et unique verset par ailleurs d'interprétation difficile, mais ici, l'important n'est pas le texte, mais le sens que veut lui donner le professeur, qui n'a rien d'un exégète, je l'ai dit). Dieu ? C'est ce qu'on peut bien appeler ainsi, car très bizarrement il croit à un Dieu créateur, à l'âme et à la survie, ce qu'il dit très discrètement, ici et là, en pas plus de dix lignes au total. Car, très bizarrement aussi, c'est l'expression que Sartre reprend de Nietzche (dans une très anodine entrevue à Benni Lévy, au Nouvel Observateur, 10 mars 1980, cf. p. 96-98) qui caractérise finalement la morale prise de l'enseignement de Jésus : nous, les hommes, nous ne sommes pas encore assez humains, bons, justes ; il faut espérer et croire au surhomme qui nous réalisera à notre juste mesure. Maîtrise et connaissance de soi, ouverture aux autres, engagement pour les plus pauvres, combat pour toujours plus de justice sociale.

Notre croyant croit que voilà ce qu'on doit croire. Qu'il s'agit de l'enseignement de Jésus, fils de Joseph. Le moins que l'on puisse dire, c'est que cela n'est pas très catholique. Je le répète, cette très belle profession de foi est machiavélique.

Les croyances de Louis Cornellier

« Voilà l'esprit de Noël proposé par le professeur Guillemin » ! « Guillemin n'a pas connu le pape François. Il en aurait sûrement été un admirateur » !

On peut en douter, s'agissant là de pensées et de croyances que Louis Cornellier voudrait partager. Guillemin célébrer « Noël » ? Le petit Jésus dans la crèche de Bethléem, Noël, vraiment ? Voyons donc. Guillemin, admirateur du jésuite François I ? Toute l'introduction de l'article de Louis Cornellier consiste à utiliser le texte de Guillemin, reprenant l'idée surannée (argument d'autorité qui participait du caractère pathétique de la profession de foi de Guillemin) que des hommes admirables ont été et sont toujours chrétiens. Je cite encore : « Je ne crois pas à l'imposture de François d'Assise, ni de Fénelon, et j'aurais du mal à tenir pour des imbéciles et Chateaubriand et Mauriac et Blandel et Bernanos et Teilhard de Chardin et Sulivan — et, présentement, Congar, Chenu, Légaut, Delumeau » (p. 11). Et Cornellier, citant sérieusement ce petit morceau de bravoure, de nous dire que Guillemin ajouterait aujourd'hui « Fernand Dumont, Jacques Grand'Maison, Gregory Baum, Pierre Vadeboncoeur, Michel Chartrand et Simone Monet-Chartrand ». Voilà qui est pour le moins incongru. Et de préciser pour les lecteurs du Devoir : « Des esprits soumis, des imposteurs, des idiots ? Un peu de sérieux, svp ». Sérieux, vraiment ?

Justement, Louis Cornellier ne retient et amplifie de la profession de foi d'Henri Guillemin que son contenu pathétique. Du début à la fin, il développe des affirmations impersonnelles, très vaguement reprises de l'essai de Guillemin, selon lesquelles le croyant passerait aujourd'hui pour « un attardé ou un illuminé », que sa croyance au fond ne s'expliquerait que par « l'imposture ou la soumission » ; les chrétiens seraient, on ne sait pour qui, on vient de le lire, « des esprits soumis, des imposteurs, des idiots » ; la foi serait considérée comme une « aliénation » ; les croyants associés à la « droite réactionnaire ». Tout cela est faux, nous dit Louis Cornellier, parce que Guillemin en 1982 a dit que ce n'était pas vrai. Mettons que c'est un peu court, comme ligne principale d'un « Devoir de philo », développant le caractère pathétique de l'essai de Guillemin, sans exposer l'essentiel de son témoignage, la force d'impact machiavélique de sa critique radicale de l'Église et du catholicisme.

Pour le reste, l'essentiel et c'est peu de chose, si l'on comprend bien, la « foi chrétienne » de Louis Cornellier consiste à poser une sorte d'existentialisme (à la faveur de la désignation de Sartre par Guillemin) qui trouverait en nous la bonté humaine, l'« esprit de Noël » (sic), auquel tous, « même les mécréants » (sic), seraient conviés à communier. Ce n'est pas un peu trop peu demander ?

« Que doivent faire ceux qui ne partagent pas les idées défendues dans mon récent Devoir de philo ? Ce qu'ils veulent, évidemment. Comme Guillemin, je crois à la liberté de conscience » (le Devoir, 29 décembre, en réponse à Gérald Blanchard). Trois remarques. Nulle part dans son essai Guillemin n'évoque de quelque façon que ce soit une supposée « liberté de conscience ». Ensuite, je trouve méprisant le fait d'envoyer paître ceux qui ne pense pas comme soi (« que faire si vous ne pensez pas comme moi ? » — « Ce que vous voulez ! »). Enfin, lorsqu'on jouit du pouvoir d'être chroniqueur permanent depuis plus d'une décennie dans un journal, on n'en abuse pas pour faire la propagande de ses idées religieuses, ce qui s'appelle du prosélytisme. La bonne réponse à la critique de Gérald Blanchard aurait dû être : que faire si vous n'êtes pas d'accord avec moi ? — Mais soumettez au journal votre propre Devoir, corrigez-moi. Et c'est ce que je fais.

19 réactions à cet article

Ajouter une réaction

Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page

Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.

FAIRE UN DON

.

. . Bien amicalement, — __gl>-

. Bien amicalement, — __gl>-