Se comprendre ou s’entretuer : question de logique ?

« On ne résout pas un problème avec les modes de pensée qui l’ont engendré » (Albert Einstein).

« Quel est le paradoxe contemporain ? Un accroissement considérable des moyens de communication induit peu de communication (au sens de “compréhension”). Pourtant, il s’agit là d’un enjeu décisif pour que nous puissions éventuellement sortir de la barbarie de la communication humaine. » (Edgar Morin, 2008, « L’enjeu humain de la communication », in La communication, état des savoirs, ouvrage collectif).

Je ne sais pas si, comme moi, vous vous êtes souvent demandé pourquoi lors d’une discussion, d’un débat, d’un échange, etc. l’expression du moindre désaccord tourne vite au « pugilat » avec notre contradicteur. Les idées et les concepts ne sont plus discutés en tant que tels, mais sont « analysés » sous l’angle de la personnalité « supposée » de notre répondant qui devient très vite un « opposant ». Bref, sur quelques sujets que l’on « débatte », nous ne parvenons plus à nous comprendre. Plusieurs phénomènes s’entrecroisent pour expliquer cela, mais il en est un que je souhaiterais partager avec vous, car il passe bien souvent inaperçu, même pour les professionnels chargés d’étudier ces phénomènes.

Éclairons ce propos par la parabole des « aveugles et de l’éléphant » :

Six hommes d’Inde, très enclins à parfaire leurs connaissances, allèrent voir un éléphant (bien que tous fussent aveugles) afin que chacun, en l’observant, puisse satisfaire sa curiosité. Le premier s’approcha de l’éléphant et perdant pied, alla buter contre son flanc large et robuste. Il s’exclama aussitôt : « Mon Dieu ! Mais l’éléphant ressemble beaucoup à un mur ! » Le second, palpant une défense, s’écria : « Ho ! Qu’est-ce que cet objet si rond, si lisse et si pointu ? Il ne fait aucun doute que cet éléphant extraordinaire ressemble beaucoup à une lance ! » Le troisième s’avança vers l’éléphant et, saisissant par inadvertance la trompe qui se tortillait, s’écria sans hésitation : « Je vois que l’éléphant ressemble beaucoup à un serpent ! » Le quatrième, de sa main fébrile, se mit à palper le genou. « De toute évidence, dit-il, cet animal fabuleux ressemble à un arbre ! » Le cinquième toucha par hasard à l’oreille et dit : « Même le plus aveugle des hommes peut dire à quoi ressemble le plus l’éléphant ; nul ne peut me prouver le contraire, ce magnifique éléphant ressemble à un éventail ! » Le sixième commença tout juste à tâter l’animal, la queue qui se balançait lui tomba dans la main. « Je vois, dit-il, que l’éléphant ressemble beaucoup à une corde ! » Ainsi, ces hommes d’Inde discutèrent longuement, chacun faisant valoir son opinion avec force et fermeté. Même si chacun avait partiellement raison, tous étaient dans l’erreur.

Bien que cette analogie illustre magistralement les raisons de nos désaccords, ces derniers ne sont pas uniquement fondés sur l’observation de la réalité que chacun d’entre nous fait. La physique quantique l’a démontré : la qualité des observations produites est corrélée de façon indissociable à l’observateur. Or, nous n’appréhendons pas tous la réalité avec les mêmes outils, tant de façon subjective qu’objectivement. C’est en ce point de conjonction situé entre la subjectivité et l’objectivité que les choses commencent à devenir intéressantes, car un même sujet d’étude peut-être décrit par plusieurs systèmes logiques différents qui peuvent être antagonistes et/ou complémentaires selon la façon que nous avons de les exprimer.

Schématiquement, nous reconnaissons que notre cerveau possède des aptitudes différentes qui ont été conceptualisées de bien des manières et ont donné lieu à diverses théories : conscient et/ou inconscient (Freud) ; communication analogique ou digitale (Watzalawick, 1972) ; cerveau droit /cerveau gauche (Hermann, 1992) ; système 1 / système 2 (Khaneman et Tversky, 2012) ; etc.

Toutes ces conceptions tentent de rendre compte des processus mentaux par lesquels nous exprimons nos idées. Il n’en est aucune de fausse et aucune qui ne soit totalement vrai également. Cependant, nous avons tendance à opposer ces modes de pensée en les présentant sous une dualité raison Vs émotions ou raison Vs passions.

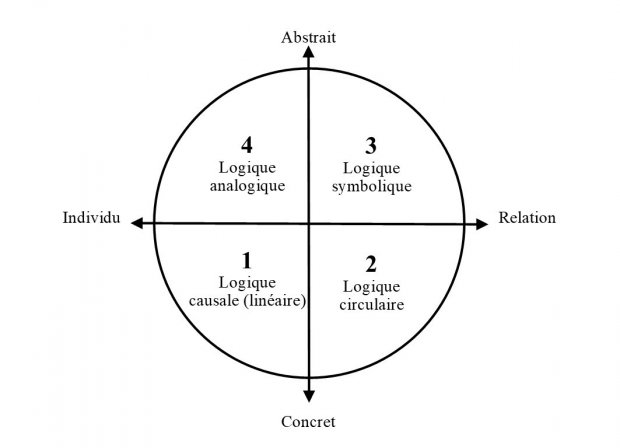

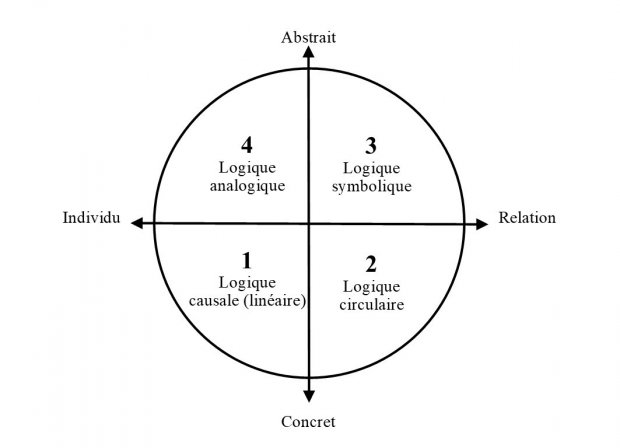

Mais il existe différentes manières d’explorer la « réalité ». Celles-ci peuvent être individuelle et/ou relationnelle, abstraite et/ou concrète. Selon ces critères, la connaissance fait appel à un formalisme spécifique tel que résumé par le schéma suivant :

- Schéma 1 :

- Les quatre manières de « connaître » issues de la nature abstraite/concrète et individuelle/collective de notre monde. Chacune d’elles fait appel à un formalisme spécifique (Luc Bigé, La force du symbolique).

À chaque cadran sa méthode et ses lois. Chaque domaine du savoir pourrait, idéalement, être envisagé de quatre manières distinctes selon la logique qui la détermine :

- 1. La connaissance analytique met l’accent sur l’observation et la description. C’est le domaine de la science qui s’efforce de découvrir l’identité objective du monde concret et répond à une logique causale et linéaire. Sa pensée objective l’homme et son idéal est la réussite personnelle figurée par le robot. Elle répond à la question du « quoi » par une observation attentive de son objet d’étude pour le reproduire.

- 2. La connaissance « écologique ou systémique » décode les interactions qui lient et délient des objets. C’est le domaine de l’analyse systémique avec ses boucles de rétroactions. Sa logique est celle d’une causalité circulaire. Elle explique les phénomènes d’autoorganisation. Sa pensée écologique socialise l’homme et a pour idéal la reconnaissance sociale représentée par le citoyen. Elle répond à la question du « comment » en mathématisant les relations et tente de prévoir l’évolution des ensembles.

- 3. La connaissance symbolique décode le sens exprimé par la multiplicité des formes. Son domaine est celui des valeurs, des qualités et de la signification. Sa logique est symbolique. Sa pensée aide à la compréhension et donne sens à la vie humaine. Son idéal est la connaissance de soi incarnée par le sage. Elle répond à la question du « pourquoi » et perçoit ce qui est derrière la forme pour en révéler son sens caché.

- 4. La connaissance opérative est transcendantale. C’est le domaine des archétypes et elle cherche à en découvrir la nature. Sa logique est analogique. Sa pensée intègre l’homme dans l’univers et son idéal est l’harmonisation avec le tout personnifié par l’initié. Elle répond à la question du « où » et transforme l’être afin de le relier plus efficacement aux autres niveaux de réalité.

Le risque que nous courons en ne tenant compte que d’un seul mode de pensée parmi ceux évoqués ci-dessus serait de nier une part de la réalité de nos interlocuteurs qui n’interagissent pas avec la même logique que la nôtre. Cela nous entraîne irrémédiablement dans ce que Paul-Claude Racamier nomme un « mouvement perversif » (ou « mouvement pervers narcissique »). Or « la perversion consisterait à réduire l’ensemble de ces lectures à une seule en l’affirmant unique détentrice de la vérité. C’est ainsi que s’élaborent trop volontiers des “pensées uniques” prisonnières à leur insu – mais c’est souvent confortable – d’une logique restrictive et hélas, performante. […] Or toute attitude monomaniaque qui ne juge et ne jure que par l’une des quatre facettes de notre réalité conduit vers la fabrication d’un monde pervers et déséquilibré […][1] »

Actuellement, l’exemple le plus flagrant de cette « perversion de la pensée unique » nous est donné par les idéologies qui gravitent autour du transhumanisme. Celles-ci développent une vision du monde essentiellement centrée sur une connaissance analytique dont la finalité, implicite ou exprimée, est la suppression de l’homme au profit de l’homme « amélioré » et du robot. Ce qui signerait la suppression totale de l’humanité. Mais laissons là de côté ce problème pour l’instant et revenons au sujet de cet article : que se passe-t-il au niveau de la communication pour que nous ne parvenions plus à nous comprendre ?

Afin de répondre à cette question, rappelons à cet effet que l’étymologie du mot « communication » est empruntée au latin classique communicare qui signifie « avoir part, partager », puis « entrer en relation avec ».

Si nous ne savons plus à communiquer, autrement dit si nous ne sommes plus capables d’entrer en relation avec autrui, comme nous pouvons désormais l’observer de plus en plus sur les réseaux sociaux, c’est bien souvent parce que nous ne développons qu’un seul de ces quatre modes de pensée. Le problème des débats qui tournent rapidement au pugilat réside souvent dans le fait qu’une personne communique selon ses propres connaissances acquises d’après l’une des quatre logiques schématisées ci-dessus et que son contradicteur lui répond par une autre.

Le drame, dans bien des situations, c’est que ni les uns ni les autres des protagonistes ne sont conscients des différences propres à chaque mode de pensée dans lequel chacun s’exprime. Bien qu’il n’existe pas de frontière hermétique entre toutes ces logiques : « il est aussi inutile est dangereux de juger d’une forme de pensée à l’aune des critères élaborés par une autre. Une telle attitude ne conduirait qu’à de fâcheuses mésententes, à une guerre idéologique en vue d’une “victoire finale” de la conception dominante, mais ce ne serait certes pas un questionnement pour l’acquisition de la connaissance, dans les quatre sens de ce terme[2]. »

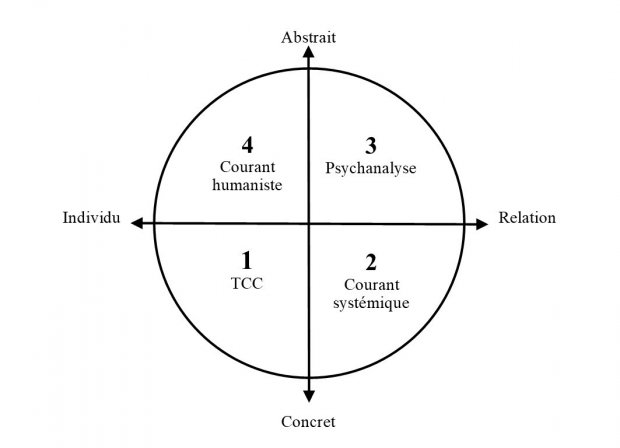

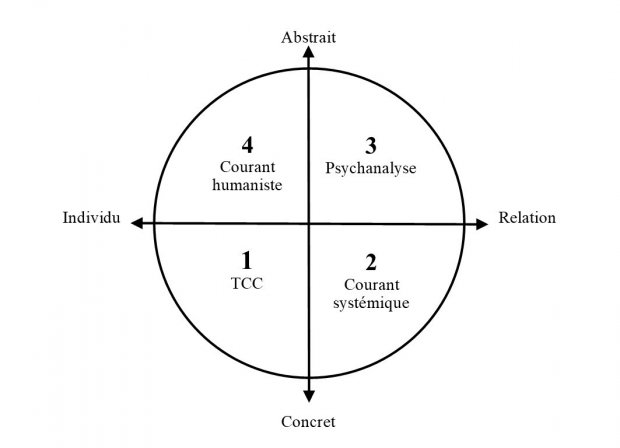

Cette situation est parfaitement illustrée en sciences humaines. En effet, quatre grands courants prédominent dans ces disciplines et chacun d’eux peut être affilié à une logique spécifique :

- Schéma 2

- Les quatre grands courants des sciences humaines ne sont pas hermétiques.

Si l’on prend en compte l’avertissement du danger stipulé plus haut, on comprend aisément que l’absence de compréhension mutuelle provient d’un excès de croyance en une seule forme de pensée qui vient en opposition à celle qu’utilise notre contradicteur. Bien des quiproquos qui apparaissent lors de discussions pourraient être évités si nous apprenions à tenir compte de ces différentes logiques.

Dans la première moitié du XXe, utilisant un autre modèle qui complète parfaitement bien notre exposé, Alfred Korzybski avait essayé de pallier ce manque de reconnaissance mutuelle en développant l’aphorisme « la carte n’est pas le territoire ». Il avait alors développé une Sémantique Générale qui situait correctement le problème et tenté d’y remédier en y apportant une réponse opérationnelle.

Pendant des millions d’années d’évolution, notre cerveau s’est parfaitement adapté pour survivre en milieu hostile, mais la rapidité à laquelle notre environnement a changé n’a pas laissé suffisamment de temps à notre système nerveux pour opérer les modifications nécessaires aux changements de vie qui se sont produits durant les derniers siècles. Par ailleurs, notre raisonnement est conditionné par une logique aristotélicienne comprenant les principes d’identité, du non contradictoire et du tiers exclu. Ces principes qui ont rendu de nombreux services jusqu’à présent sont toutefois dépassés dans le sens où ils ne permettent plus de penser la complexité du monde tel qu’il est aujourd’hui.

C’est en posant ce constat et en réfléchissant sur la façon de produire un mode de raisonnement adapté aux réalités de notre monde contemporain qu’Alfred Korzybski a développé sa discipline qui, bien qu’ayant inspiré de grands penseurs (Henri Laborit et Edgar Morin s’en sont inspirés pour développer le concept de « pensée complexe »), n’a pas eu le succès escompté au regard des objectifs visés : celui d’apporter une meilleure compréhension entre être humain.

Notre schéma des logiques qui sous-tendent les différentes sciences humaines s’éclaire plus facilement grâce aux concepts d’A. Korzybski.

Illustrons ce qui précède par un exemple.

Chacun des quatre grands courants des sciences humaines dessine une carte en employant ses propres symboles et autres codes qui donneront une légende de la carte permettant de la lire pour s’orienter sur le territoire qu’elle représente. Il ne viendrait l’idée à personne de prendre une carte des Pyrénées pour trouver son chemin dans les Alpes. De même que pour parcourir les Pyrénées ou les Alpes par les chemins de randonnée, vous n’allez pas vous repérer avec une carte des réseaux routiers. Ça tombe sous le sens du plus « abruti » d’entre nous (passez-moi l’expression, vous allez comprendre pourquoi en lisant ce qui suit). N’est-il pas ?

Et bien, figurez-vous que c’est très exactement ce que font la plupart des « scientifiques » qui acquière une spécialité dans un domaine donné lorsqu’ils s’adonnent à la critique d’un collègue qui n’appartient pas à la même spécialité que lui.

Cette posture aux conséquences délétères incalculables envers les relations interindividuelles n’est pas l’exception, mais la règle. Cette confusion entre carte et territoire qu’alimentent nombre d’esprits critiques interroge à plusieurs titres. En effet, outre le manque de respect, la perversion (déni d’altérité), les méprises, etc. que cela génère, cela pose également un éminent problème d’éthique : dans quelles mesures peut-on s’accorder le droit de critiquer les conceptions d’autrui sans avoir préalablement pris soin de les comprendre, ne serait-ce qu’en nous référant aux textes de bases des théories critiquées ?

Cela soulève encore un autre problème majeur qui est celui de considérer que toutes les opinions se valent, y compris même celles qui s’expriment par la voix de la bêtise.

Vous ne me croyez pas et n’imaginez pas que les scientifiques puissent se livrer à ce genre de pratiques ? Et pourtant…

Selon Maximilien Bachelart[3], inutile de chercher un ouvrage ou un enseignement « multiréferenciel » établissant un lien entre toutes les disciplines des sciences humaines susmentionnées selon une approche « intégrative ». Il n’en existe pas : « En France sont souvent évoquées des “guerres de religion” lorsque l’on décrit les conflits entre écoles de psychothérapies, guerres dans lesquelles certains cherchent à établir une trêve, en brandissant parfois le drapeau de la paix. […] les guerres, entre principalement la TCC et la psychanalyse, ont bien rapidement tourné à la caricature, chacun montrant du doigt des textes datant de plusieurs décennies si ça n’est pas d’un siècle, ignorant que les pratiques de notre époque ne sont pas le reflet de textes qui, pris seuls, posent bien évidemment question par leurs limites. La psychanalyse ne s’arrête pourtant pas à Studien über Hysterie de 1895 et le comportementalisme à Psychology as the behaviorist views it de 1913 ! Les griefs deviennent donc ridicules, non pas toujours mensongers, mais d’une mauvaise foi décrédibilisant les échanges. » Cette attitude ne peut que réveiller des conflits stériles d’un « campanilisme » hors d’âge. Elle est malheureusement la règle générale quel que soit le champ d’investigation considéré, que ce soient des sciences, y compris même les sciences « dures » ou des rapports humains. Et cela ne date pas d’hier.

Après Rabelais et son célèbre aphorisme « Science sans conscience n’est que ruine de l’âme, Edgar Morin s’était penché sur le problème de la transdisciplinarité, autre mot pour désigner ce que peut être l’intégration en science humaine. Son livre Science avec conscience paru en 1982 est plus que jamais d’actualité. Sa présentation en quatrième de couverture annonçait déjà la couleur : « Les sciences humaines n’ont pas conscience des caractères physiques et biologiques des phénomènes humains. Les sciences naturelles n’ont pas conscience de leur inscription dans une culture, une société, une histoire. Les sciences n’ont pas conscience de leur rôle dans la société. Les sciences n’ont pas conscience des principes occultes qui commandent leurs élucidations. Les sciences n’ont pas conscience qu’il leur manque une conscience. Mais de partout naît le besoin d’une science avec conscience. Il est temps de prendre conscience de la complexité de toute réalité – physique, biologique, humaine, sociale, politique – et de la réalité de la complexité. Il est temps de prendre conscience qu’une science privée de réflexion et qu’une philosophie purement spéculative sont insuffisantes. Conscience sans science et science sans conscience sont mutilées et mutilantes. »

Pour cet auteur : « Il n’y aura pas de transformation sans réforme de pensée, c’est-à-dire révolution dans les structures mêmes de la pensée. La pensée doit devenir complexe[4]. » Ce concept exprime une forme de pensée imbriquant les différentes logiques les unes aux autres selon une méthodologie transdisciplinaire et intégrative.

Cependant, si les scientifiques ne sont eux-mêmes pas capables de générer de telles synthèses, qui le pourra ?

La question reste entière, car selon Edgar Morin, ce qui se joue à l’heure actuelle n’est ni plus ni moins que de la survie de l’humanité. (Il faut vraiment lire l’ouvrage d’Edgar Morin qui nous explique parfaitement bien que les sciences sont désormais utilisées comme une arme pour supplanter tous les autres pouvoirs de nos sociétés « démocratiques ». Il me semble que c’est un point capital que tous les citoyens soucieux de préserver la démocratie ignorent que trop.)

En outre, comme pour simplifier les choses, changer de mode de penser nécessite impérativement une capacité que notre société a toujours réprimée : je veux bien sûr parler de l’empathie (cf. « Empathie, conscience morale et psychopathie – Le développement moral » en trois parties). Cette aptitude que nous devons développer pour entrer dans les représentations d’autrui est d’autant plus indispensable que selon la matière, les disciplines enseignées ou la profession pratiquée, un même mot peut évoquer (symboliser) des formes, des objets, des idées, etc. forts différents d’un champ d’études à l’autre, d’où incompréhension, mésentente, confusion, etc.

Philippe Vergnes

94 réactions à cet article

Ajouter une réaction

Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page

Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.

FAIRE UN DON

))

))