Un sujet de philo donné au Bac 2009 : une éducation à la désorientation ?

Un sujet d’examen permet d’évaluer ses auteurs avant même les candidats. Parmi ceux qui ont été proposés à l’épreuve de philosophie du Baccalauréat en série L, jeudi 18 juin 2009, il en est un qui peut légitimement inquiéter sur le savoir diffusé par l’École. « L’objectivité de l’Histoire, était-il demandé, suppose-t-elle l’impartialité de l’historien ? »

Le brillant paradoxe a été savamment concocté, on le voit, pour que de la contradiction apparente jaillisse la lumière d’une solution cachée. Objectivité et impartialité ne sont-elles pas les deux vertus jumelles du savoir scientifique ? N’est-il pas insensé de vouloir les opposer puisque l’une implique et conditionne l’autre ? Si je prends parti, je ne saurais être objectif et inversement, si je suis objectif, je suis impartial.

Et pourtant, souhaitent sans doute entendre les auteurs du sujet, l’objectivité supposée ne conduit-elle pas à trancher entre des thèses en présence et donc à prendre parti en faveur de « ce qui est » au détriment de « ce qu’on croyait être et qui n’est pas » ? Les Français, a-t-on longtemps cru par exemple, étaient en majorité résistants sous l’Occupation nazie. Aujourd’hui, il est plus fidèle à la réalité de dire qu’ils adhéraient en majorité au régime de Pétain, puis sont devenus au mieux attentistes au fil des événements. Quant à être résistants, très peu d’entre eux l’étaient en 1940, et beaucoup ont prétendu l’avoir été après la Libération. Il existe donc bien une prise de parti dans cette approche plus fidèle de la réalité. De même, ce que l’on nomme « l’affaire Dreyfus », est-ce une simple erreur judiciaire ou une opération d’influence de services secrets intégrant une erreur judiciaire pour tromper l’ennemi allemand sur les recherches françaises en matière d’artillerie ?

Qu’on opte pour l’une ou l’autre solution ou même qu’on s’abstienne, il y a bien prise de parti. Si l’Historien est au service de la vérité dite objective, il est donc contraint de prendre le parti que l’objectivité lui désigne. Et dans ce cas, objectivité et impartialité sont incompatibles. Comme c’est drôle ! On ne l’aurait pas cru !

Un jeu scolastique sur des concepts parasités

Ce sujet et le jeu intellectuel qu’il engage, sont représentatifs du savoir scolastique actuellement en honneur à l’École. D’abord, un beau paradoxe qui heurte les idées reçues doit ouvrir sur une vérité cachée car censée être profonde. Ensuite, un usage de concepts, qui sont eux-mêmes des idées reçues, interdit de sortir des sentiers battus et rebattus : l’objectivité et l’impartialité de l’Historien sont des données présentées comme irrécusables qu’il n’est pas question de mettre en doute.

Pourtant, quelle consistance peut bien avoir la notion d’objectivité qu’on oppose rituellement à celle de subjectivité, comme autrefois le corps à l’âme, comme si l’être humain n’était pas une combinaison inextricable de l’un et de l’autre comme corps animé et subjectivité en quête d’objectivité. En quête, a-t-on écrit ! Car qu’y a-t-il de plus difficile à atteindre que l’objectivité. N’est-ce pas seulement un horizon vers lequel tendre ? Savants solitaires puis chercheurs en équipes dans des laboratoires ont mis des siècles à approcher la seule réalité physique de la nature. Alors, oser parler d’objectivité en Histoire quand l’observateur est aussi l’observé peu ou prou, n’est-ce pas un peu audacieux, même si l’Histoire a cessé d’être seulement le récit hagiographique à la gloire d’un peuple ou d’une nation qu’il était à l’origine, chez les Grecs et les Romains ?

La notion de « représentation de la réalité » méconnue

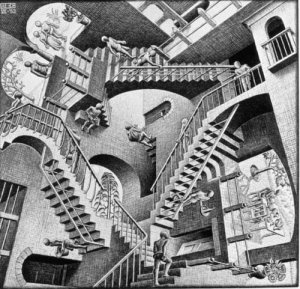

Le mot « objectivité » comme celui de « vérité » est ainsi devenu peu opérationnel, voire un leurre, depuis que l’on sait qu’on n’accède jamais à la réalité, mais à « une représentation de la réalité plus ou moins fidèle ». L’image de Paul Watzlawick est on ne peut plus claire : il ne faut pas confondre « le terrain » et « la carte » qu’elle représente. Voir, entendre, ou sentir objets, personnes et événements, ce n’est rien d’autre que de dresser des « cartes » de ces objets, personnes et événements. Une autre image complète cette approche de la réalité : c’est celle d’une courbe asymptote qui tend vers l’ordonnée ou l’abscisse sans jamais s’y confondre.

Le mot « objectivité » est donc un terme parasité qui enferme l’élève dans une représentation infidèle et trompeuse de l’information accessible, qu’il s’agisse d’Histoire ou de médias. La réalité historique ne transparaît, comme toute information, qu’au travers de médias placés en série qui la modèlent au gré de leurs déformations spécifiques. Par médias, on entend d’abord « les médias personnels » que la formule « médias de masse » tend à faire oublier. Ce sont les cinq sens d’abord : ignore-t-on qu’ils sont structurellement infirmes ? Le cadre de référence ensuite ajoute ses propres déformations : méconnaît-on que chacun ne voit la réalité qu’au travers de sa propre expérience, de ses craintes et de ses espoirs ? Les images et les mots, de leur côté, n’offrent-ils pas pour les unes une représentation trop singulière et pour les autres, une représentation trop générale ? Quant au silence, mesure-t-on comme il exprime un choix au même titre que les mots et les images ? L’Histoire n’est-elle pas écrite par les vainqueurs ? Quels témoignages ont donc laissé de la société romaine les esclaves qui en étaient la base économique motrice, en dehors de révoltes épisodiques relatées ça et là par leurs maîtres ?

Deux dénégations de « la réalité »

Cette réflexion scolastique sur l’Histoire s’inscrit, en fait, dans « une théorie de l’information » erronée chère à l’École que caractérise la dénégation de deux données expérimentalement démontrées.

- L’une est la dénégation de l’infirmité native de l’être humain qui fait croire qu’il peut accéder « im-médiatement », c’est-à-dire sans médias interposés, à « un fait » (« objectif »), alors que seule est possible « une représentation d’un fait » plus ou moins fidèle au travers de médias comme autant de prismes déformants.

- La seconde est la dénégation de la loi d’influence en faisant croire à l’existence d’un « texte (ou discours) informatif » qui, à la différence des autres (narratif, descriptif, explicatif, argumentatif), n’aurait aucune visée d’influence, ce qui est rigoureusement impossible. Affirmer que « le texte informatif » existe est à soi seul un acte qui vise à influencer, a fortiori quand c’est une autorité qui le prétend.

Autant nier la loi de la pesanteur dont l’expérience rappelle l’existence tous les jours dès que tombe un objet ! Or, que deviendraient des élèves éduqués dans cette ignorance d’un monde soumis à la loi de la pesanteur. Que pourraient-ils bien construire en prétendant y échapper ?

De même, quelle représentation de la réalité inculque-t-on en niant les filtres déformants des médias, personnels et de masse, ainsi que la loi d’influence qui gouverne toute relation entre deux êtres vivants, hommes comme animaux ? Cela s’appelle une éducation à la désorientation, calculée pour ôter à ses victimes toute chance d’autonomie à l’avenir. Paul Villach

37 réactions à cet article

Ajouter une réaction

Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page

Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.

FAIRE UN DON