Des groupies de M. Lévi-Strauss au formalisme qui dévaste l’École !

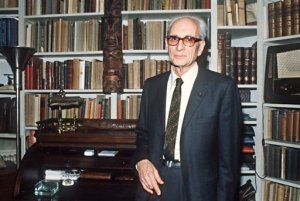

Danièle Sallenave a osé, par sa chronique du mercredi 4 novembre sur France Culture, intitulée « Dommages collatéraux de la pensée structurale », faire entendre une note discordante dans le concert d’éloges unanimes montant comme l’encens vers M. Lévi-Strauss qui vient de mourir. Elle attribue à la mode structuraliste qu’il a contribué à créer, bien malgré lui sans doute, le formalisme qui dévaste l’École aujourd’hui, et vide les têtes au-delà de ce qu’on peut imaginer.

Le brouet formaliste des sectateurs de M. Lévi-Strauss et de quelques autres

Perçue par les admirateurs du maître comme une sorte de sésame de la compréhension de la réalité, la structure, cet invariant parmi les variables de la conjoncture d’un univers toujours changeant, est devenu le seul objet d’étude digne d’attention. Malheureusement, les répétiteurs de M. Lévi-Strauss, au lieu de regarder aussi comme lui la lune, un paysage ou un visage que peut tour à tour montrer le doigt, en sont venus à ne plus regarder que le doigt, cette structure invariante.

On ne saurait évidemment attribuer au maître la responsabilité des erreurs de ses prétendus disciples. C’est leur paresse intellectuelle qu’il faut incriminer. Tout contents de lui emprunter une nouvelle grille de lecture toute faite qui, c’est vrai, changeait du traitement texte traditionaliste agenouillé devant les textes classiques sacrés, ils s’en sont fait des lunettes qu’ils ont chaussées pour regarder le monde. C’est ainsi que la sidération qu’exerce un maître, engendre souvent l’excès de ses répétiteurs. Ils ne connaissent, eux, en effet, comme critère de validation, que l’argument d’autorité : ils miment donc le langage et la méthode du maître et les appliquent à tout et hors de propos.

M. Lévi-Strauss n’est d’ailleurs pas la seule autorité dont ces tâcherons se soient réclamés dans leurs compilations pour confectionner le brouet formaliste qui asphyxie l’École aujourd’hui. Les « structuralismes » marxiste et linguistique, sans dire leur nom, avaient précédé son structuralisme ethnographique et l’avaient même inspiré. Il en est résulté peu à peu une idéologie formaliste dominante dans l’École dont on ne soupçonne pas jusqu’où elle pousse ses ramifications. Dans le cadre de cet article, on se contentera d’évoquer trois de ses dogmes pernicieux.

Premier dogme : l’égalisation des opinions

Un premier est une prétendue égalisation des opinions. Une culture n’étant après tout qu’une adaptation particulière au monde, ses croyances qui sont à la fois la cause et le fruit de cet effort, s’en trouvent validées. Il est vain de leur demander plus et de les confronter à celles d’autres cultures. À quel étalon universel incontestable les mesurer ? De là à penser que toutes les croyances et les opinions se valent, il n’y a qu’un pas qui a été vite franchi. On en a vu une application burlesque dans une émission télévisée intitulée, « C’est mon choix ! ». L’intéressé n’a pas à justifier son goût ou sa conviction. Elle est validée du seul fait qu’elle est exprimée par un individu dont les croyances valent bien celles des autres, et « parce (qu’il) le vaut bien », dit l’Oréal !

C’est alors à bon droit que l’étude des discours et des textes en particulier se détourne des idées émises considérées d’office comme recevables sans examen. Seul alors importe, par exemple, le repérage des « indices de l’énonciation », exempt de toute remise en question de ce qui peut être énoncé, que ce soit établi ou non, moralement acceptable ou non. Ainsi, le diplôme national du Brevet en est-il venu par ce biais à promouvoir la xénophobie en 1995, à partir d’un texte de Giono tiré de « Le hussard sur le toit », et, en 1996, la vengeance privée, en dénaturant par la mise hors-contexte un extrait de « L’auberge de l’abîme » d’André Chamson, qui est pourtant un vibrant plaidoyer en faveur des droits de la défense.

On a même vu, le 27 janvier 2005, anniversaire de la libération d’Auschwitz, au collège Révolution à Nîmes (Gard), des professeurs, proposer, dans un examen de préparation au brevet, un éloge de l’exécution des « fusillés pour l’exemple » de 14/18 : en s’appuyant sur le témoignage déchirant et révolté d’un soldat qui a assisté à l’assassinat d’un de ses camarades, extrait du recueil « Lettres de poilus », ils ont demandé à leurs élèves de « justifier par trois courts arguments la décision prise par le conseil de guerre » (1). Ces braves pédagogues-idéologues n’avaient d’yeux que pour « le discours argumentatif » qu’on leur prescrit d’enseigner, comme l’imbécile qui regarde le doigt quand il montre l’enfer.

Le pompon est sans conteste l’invention insensée du « discours informatif » qui n’existe pas et avec lequel École et Médias rivalisent de bêtise. Les instructions officielles de l’Éducation nationale demandent d’enseigner ce discours qui n’aurait « aucune visée d’influence », et qu’on trouverait sans rire… dans « les journaux d’information », les dictionnaires ou les manuels (sic !). C’est ce qu’écrit en toutes lettres sans honte dans un ouvrage personnel un inspecteur général, ancien directeur des collèges et des lycées du ministère, et entre temps conseiller ministériel sous la Droite comme sous la Gauche ! Car ces erreurs et la bêtise qu’elles trahissent, ne connaissent pas le clivage politique ! (3) On pouffe tout de même de rire devant cette dénégation obstinée de la loi d’influence qui régit « la relation d’information » (2). Mais ça n’empêche pas les chantres de ces âneries d’être toujours à des postes de responsabilité. À leur place, on raserait les murs ! Mais non, ces gens plastronnent !

Troisième dogme : la distinction de l’auteur et du narrateur

Un troisième dogme aussi absurde que les précédents est « la distinction de l’auteur et du narrateur ». Puisque seul existe le discours ou le texte dont on traque « les indices d’énonciation » et autres structures typologiques pittoresques, le concept d’ « auteur » est rejeté au profit d’un fantôme, « le narrateur ». Alors que l’auteur est par définition celui qui crée le texte, avec son cadre de référence issu d’une histoire propre dans une société donnée, il ne saurait, apprend-on, être confondu avec « le narrateur qui, lui, selon le jargon en vigueur, assume la charge du récit ».

Sous prétexte que ne saurait être attribué à la personnalité de l’auteur et à sa vie personnelle la diversité des événements et des personnages qu’il relate et décrit, un ectoplasme nommé « narrateur » est érigé en écran entre lui et son texte. Il n’est pas question de faire référence à l’auteur en lisant son texte. Qu’on écoute les potaches de France Culture ! C’est aussi à se tordre de rire, en particulier dans l’émission de midi, « Tout arrive ». Le moindre journaliste récite sa leçon apprise par cœur en parlant consciencieusement du « narrateur » par-ci, du « narrateur » par-là devant l’auteur invité qui, amusé, flatté ou abusé, en vient à se dédoubler lui aussi !

Que dire alors quand Flaubert s’écrie : « Madame Bovary, c’est moi ! » ? Il était fou de s’identifier à l’héroïne comme au contenu de son roman ? C’est pourtant le meilleur expert qu’on puisse trouver en matière de discours. Et c’est lui qui a raison : tout ce qu’écrit ou même s’abstient d’écrire un auteur est intimement marqué de son empreinte, pourvu qu’on sache la déchiffrer. Les mots comme les silences le révèlent ou le trahissent.

Une autre conséquence dommageable est l’encouragement à l’irresponsabilité de l’auteur. Puisqu’il se voit décharger de la responsabilité de ce qu’il écrit, ne peut-il être tenté d’écrire n’importe quoi ? Certains auteurs s’y sont essayés apparemment, mais ont eu, les bougres, la désagréable surprise de se faire condamner pour diffamation (4) (5). Les tribunaux ne paraissent rien entendre à la subtilité de cette structure formelle qu’est « le narrateur ». Pour eux, il n’y a pas de « narrateur » qui tienne ; ce n’est pas lui « qui assume la charge du récit » en fin de compte, mais bien « l’auteur » qui doit payer l’addition quand ses mots portent atteinte à la réputation d’autrui. Ça n’empêche pas pour autant l’École de continuer à faire contempler à ses élèves le masque mort du « narrateur » pour ne pas regarder en face le visage vivant de « l’auteur ».

La fable « Le mycologue inconscient »

On a soi-même coutume d’illustrer les dégâts que provoque le formalisme dans l’École par une fable, « Le mycologue inconscient » (2). La voici : « Il était une fois un professeur de mycologie qui avait appris à ses étudiants à classer les champignons selon la forme du chapeau et du pied. Partis en cueillette, les jeunes gens rangèrent soigneusement les ronds avec les ronds, les longs avec les longs et les plats avec les plats. Coulemelles, lépiotes et amanites phalloïdes, vireuses ou printanières fraternisaient dans les mêmes paniers. Or, des étudiants tombèrent bientôt malades, certains même moururent. Leur maître avait tout simplement omis de leur apprendre à distinguer les champignons comestibles des toxiques, des hallucinogènes et des mortels. » Toutes proportions gardées, sous l’empire du formalisme qui la ravage, c’est un empoisonnement comparable dont l’École se rend aujourd’hui coupable, mais il n’est que moral et intellectuel. La validité et la qualité d’une information ne lui importent pas : seule sa forme intéresse son enseignement.

Faut-il s’étonner de la désorientation de ses contemporains, de leur crédulité et de leur inculture, mesurées aux taux d’audience record qu’obtiennent les films et les émissions télévisées les plus imbéciles, sans parler des livres qu’ils lisent très peu. Encore une fois, M. Lévi-Strauss ne saurait évidemment être tenu pour responsable des dérives désastreuses de cette idéologie qui a prétendu puiser dans ses travaux. En a-t-il même eu vent ? Quel retournement paradoxal tout de même pour une méthode d’approche des « sociétés premières » que de servir à renvoyer intellectuellement une société développée à l’âge des cavernes ! Paul Villach

(1) Paul Villach, « Un bon élève à Outreau », AgoraVox, 13 février 2006,

(2) Pierre-Yves Chereul, « L’heure des infos, l’information et ses leurres », Éditions Golias, Lyon/Villeurbanne, octobre 2009.

(3) Paul Villach, « Les infortunes du Savoir sous la cravache du Pouvoir », Éditions Lacour, Nîmes, 2003, p 59 et sq. (A. Boissinot, « Techniques du Français », Tome 1, Éditions B.-Lacoste, Paris ; l’actuel recteur de l’Académie de Versailles porte le même nom !

(4) Paul Villach, « P. Besson et l’éditeur Grasset condamnés : entre « auteur » et « narrateur » rien ne va plus ! », AgoraVox, 21 septembre 2007.

(5) Paul Villach, « Le rejet par la CEDH du recours de M. Lindon et de POL son éditeur : l’auteur démasqué sous « le narrateur », AgoraVox, 24 octobre 2007

88 réactions à cet article

Ajouter une réaction

Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page

Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.

FAIRE UN DON