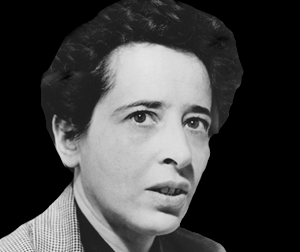

Hannah Arendt et la banalité du mal

La question se pose de savoir si une action s’évalue d’après les intentions ou selon les résultats.

Hannah Arendt est née à Hanovre en 1906, dans une famille d’origine juive. Son père décède alors qu’elle n’a que 6 ans. Adolescente, elle suit les cours de Martin Heidegger - avec lequel elle aura une liaison passionnée - puis ceux de Husserl et Jaspers et passera sa thèse de doctorat à l’Université de Heidelberg sur le thème : "Le concept d’amour chez Saint-Augustin", faisant preuve d’un remarquable esprit œcuménique. Son premier engagement politique date de 1933 et devient un destin personnel avec le début du nazisme. D’où sa réflexion approfondie sur la tradition juive, le judaïsme et le sionisme.

Pour échapper aux camps, elle s’exile en France, puis aux Etats-Unis, où elle apprécie le climat de liberté qui y règne. De 1948 à 1952, elle dirige la reconstruction de la culture juive et prend la nationalité américaine. Elle écrit alors : L’Origine des totalitarismes où elle essaie de saisir comment ce mal politique a pu naître et se développer. Elle s’efforce de comprendre ce qui s’est passé, comment cela a été possible. Son projet : tenter de se réconcilier avec un monde qui a pu tolérer de telles choses, de tels événements, afin de rendre ce monde de nouveau habitable. Ce mal absolu n’a été réalisable que parce que l’homme a été volontairement ravalé à l’état d’objet, de simple chose. Ainsi a-t-il été privé de son ipséité, de ses droits fondamentaux et moraux. Il a été destitué de toute responsabilité par une nomenklatura qui s’est chargée à elle seule de la gouvernance. Les individus, dès lors, n’avaient plus qu’à obéir. On les privait de leur droit naturel à exercer leur esprit critique, à exprimer leur singularité, à réaliser leurs ambitions. C’était le retour à l’uniformité primitive.

En 1961, Hannah Arendt assiste au procès d’Adolf Eichmann et publie en 1963 Eichmann à Jérusalem - Un rapport sur la banalité du mal, ouvrage qui fera grand bruit, à juste titre. La philosophe pensait trouver en Eichmann un monstre, un être d’une perversité et d’une immoralité absolues. Et que découvre-t-elle ? Un homme ordinaire, banalement stupide. Il y a donc une disproportion entre la gravité du mal et l’insignifiance de celui qui l’a fait. L’accusé n’a pas agi en tant qu’homme, mais en tant que fonctionnaire. Il n’a fait qu’obéir aux ordres, de façon mécanique. Comment juger une personne qui n’a jamais pris conscience qu’elle faisait le mal ? Son mal n’avait pas de mobile. Il n’était commis ni par esprit de vengeance ni par intérêt ni même par vice. Simplement, et cela est peut-être plus terrifiant encore - par absence de réflexion. D’ailleurs Eichmann, tout au long de son procès, ne s’exprimera que par clichés. Il ne pense jamais par lui-même et ne porte aucun jugement personnel. La société est donc en mesure de produire des monstres de ce genre à la pelle... tant il est vrai que nombreux sont les êtres humains incapables d’envisager les conséquences de leurs actes sur le long terme, de se projeter dans l’événement ou de se mettre à la place d’autrui.

La question se pose alors de savoir si une action s’évalue d’après les intentions ou selon les résultats ? Pour des philosophes comme Kant et Jankélévitch, ce sont les conséquences qui priment. Une bonne action serait l’union d’intentions bonnes et de conséquences satisfaisantes. Cependant il arrive que le mal ait été commis pour le bien d’une cause et ce mal peut être fait au nom du bien. A tel point que dire "c’est l’intention qui compte" pose problème. Il est vrai aussi qu’il n’y a pas de bien absolu à l’échelle humaine. Le bien n’est jamais qu’une aspiration vers le mieux, le meilleur, le préférable. Et il arrive que le bien ait des effets pervers. Alors ? En définitive, le mal réside souvent dans un mauvais usage de la liberté, la liberté incomprise dont j’abuse à partir du moment où ma liberté consiste à nier ou à réduire la liberté des autres. D’où l’extrême gravité de mes choix. Je suis responsable de mes obéissances comme de mes désobéissances. Jamais je ne dois me laisser aveugler par l’opinion générale, par la voix émise par le plus grand nombre. Si la pensée est le propre de l’homme, j’ai le devoir de ne point oublier de penser. L’homme ramené à sa plus simple expression n’est rien.

Hannah Arendt eut l’immense mérite d’approfondir la condition de l’homme moderne, d’analyser l’importance de la déstabilisation qui lui fut infligée au XXe siècle par le totalitarisme nazi et le communisme stalinien. Selon Finkielkraut, la formule même du credo totalitaire fut prononcée par les Khmers rouges du Cambodge : perdre n’est pas une perte, conserver n’est d’aucune utilité.

Quelle leçon tirer de ces sacrifices perpétrés par des régimes vouant autant d’hommes à l’inutilité ? Hannah Arendt a déjà répondu à ce constat terrible, en écrivant ceci dans L’Humanité perdue : "La personne déplacée est la catégorie la plus représentative du XXe siècle. Or, la leçon que cette personne est amenée, comme malgré elle, à tirer de son expérience, c’est que l’homme ne conquiert pas son humanité par la liquidation du passé qui le précède, la répudiation de ses origines ou le dessaisissement de la conscience sensible au profit d’une raison surplombante et toute-puissante. Abstraction faite de son appartenance et de son ancrage dans un milieu particulier, l’homme n’est plus rien qu’un homme."

Ce traditionalisme auquel Hannah Arendt se rattache n’a rien à voir avec une crainte qui concernerait toute notion de changement. C’est une inquiétude en ce qui concerne l’existence elle-même, un sentiment aigu de la stabilité du monde, un monde qui a la charge de se soucier de son passé et de son héritage. Car peut-être n’est-il rien de plus apaisant que d’évoquer ce long enfantement de lui-même, le murmure des mille vies qui engendrèrent la nôtre et l’ordre qu’elles ont trouvé pour encadrer les innombrables orages de l’existence humaine ?

Hannah Arendt mourut à New York en 1975, laissant pour héritage aux hommes du XXIe siècle, une œuvre considérable de par sa puissance, son actualité et son universalisme.

Pour en savoir davantage, cliquer sur :

http://fr.wikipedia.org/wiki/Arendt

38 réactions à cet article

Ajouter une réaction

Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page

Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.

FAIRE UN DON