Jour de vacances...

Sa voix de stentor retentissait jusque dans la chambre. Réveillé par son chant, je voyais en pensée ce grand prétentieux, juché sur le tas de bois, près du travail à ferrer les bœufs, la crête dressée, fier et dominateur dans son habit roux prolongé par de belles rectrices bleu métallique. Dans la lumière qui pénétrait par le côté du rideau dansait une multitude de poussières en suspension dans l’air. Dans un angle de la fenêtre s’agitait en rares et inutiles soubresauts une mouche agonisante, prisonnière d’une toile d’araignée. Déjà dans la pénombre s’avançait la prédatrice, lentement, sûre de sa victoire et de son festin. De l’étable montaient très atténués de brefs meuglements et les bruits métalliques des seaux et des bidons : la traite suivait son cours. En quelques minutes, j’ai été debout puis, après m’être sommairement débarbouillé à l’aide du broc d’eau, je me suis habillé et je suis descendu dans la salle commune.

Tout de noir vêtue, à l’image des murs couverts d’une suie bicentenaire, ma grand-mère, debout sur le sol dallé de basalte, s’activait sans un mot devant la cuisinière en fonte : elle préparait la pachade du petit-déjeuner, une spécialité locale – mi omelette, mi galette, assortie de pommes de terre – qui tenait solidement au corps et donnait de l’énergie pour toute la matinée. Mon oncle, ma tante et le bouvier, chacun assis sur une selle de bois tripode, finissaient de traire dans l’étable voisine. Mon grand-père, le dos cassé par l’âge et les souffrances, vaquait à l’extérieur, appuyé sur sa canne et secrètement humilié de ne plus pouvoir participer à cette tâche ancestrale. La porte de communication entre l’étable et la salle commune était ouverte. De temps à autre, une poule tentait une incursion dans l’habitation avant d’être chassée sans ménagements. En franchissant la porte, j’ai retrouvé avec plaisir cette odeur composite de bétail, de fumier, de fourrage et de lait, mâtinée de l’odeur âcre des volailles qui, le soir venu, montaient par des échelles à poules s’installer dans les dortoirs de planches sommairement accrochés aux poutres dans un coin de l’étable.

La traite était presque terminée, inutile de me lancer dans l’une de ses histoires que j’aimais raconter à ma manière pour distraire les travailleurs. Mais ce n’était que partie remise, la traite du soir m’en fournirait l’occasion. La veille, faisant office de TSF, je leur avais parlé de Baden Powell, et le jour précédent de Florence Nightingale. Ce soir, peut-être leur raconterais-je Mustapha Kemal, Roald Amundsen ou Henri Dunant, l’un de ces héros dont j’avais découvert l’existence édifiante en me plongeant dans la lecture de vieux numéros de Sélection abandonnés dans une caisse en bois et que personne n’avait jamais pris la peine de lire.

Á 7 h 45, la traite terminée, nous avons tous pris place sur les bancs de bois disposés de part et d’autre de la lourde table de chêne. Bien qu’il ait cédé, par la force des choses, la conduite de l’exploitation à mon oncle, mon grand-père occupait toujours la tête de table, à la place du maître. Sans dire un mot, ma grand-mère a sorti d’un grand tiroir une tourte de seigle cuite trois jours plus tôt au four banal. Les Laguiole se sont ouverts et chacun, à tour de rôle, s’est coupé une large tranche, y compris moi avec mon modeste Opinel. Au dessus de nos têtes, à côté d’un tortillon tue-mouches, se balançait très légèrement la lampe à contrepoids. Quant aux crochets de séchage, fixés aux poutres, ils attendaient patiemment qu’on y suspende les jambons quand viendrait le temps de tuer le moussu*. Le café bu et la pachade avalée, mon grand-père a replié son couteau d’un claquement sec, donnant le signal du retour au travail. Déjà résonnait le klaxon à deux tons du laitier, venu dans son Dodge brinquebalant chercher les bidons du lait de la traite pour les amener à la coopérative.

Chacun son boulot. Le temps étant à l’orage, mon oncle avait décidé de différer le début des moissons bien que les récoltes soient arrivées à maturité. Il profiterait du répit pour vérifier la lame de coupe de la moissonneuse-lieuse puis partirait, à deux kilomètres de là, travailler au captage d’une source destinée à alimenter une nouvelle bachasse (abreuvoir) pour le bétail. Le bouvier, quant à lui, serait chargé du remplacement des litières et de l’évacuation du fumier à l’aide du vieux tombereau conduit par la paire de bœufs aubrac, après quoi il rejoindrait mon oncle. Quant à moi, j’étais chargé de conduire les bêtes au pâturage tandis que ma tante s’emploierait à nourrir les volailles et les cochons avant d’aider la grand-mère dans les tâches domestiques.

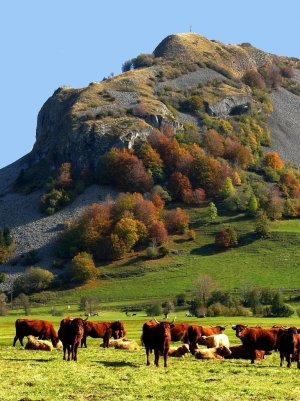

En quelques minutes, le bouvier, ma tante et moi avons libéré de leurs chaînes toutes les vaches de l’étable en prenant garde de ne pas prendre un coup de corne de la part des deux ou trois vicieuses du troupeau. Sitôt sorties de l’étable, les bêtes, après un temps d’accoutumance à la lumière vive, sont allées boire à l’abreuvoir puis se sont lentement mises en route, sous la conduite de la dominante, une salers à fort caractère. Je fermais la marche, accompagné de mon chien et muni d’un bâton de noisetier sur lequel j’avais sculpté quelques motifs géométriques. Les vaches connaissaient parfaitement le chemin, et les accompagner au pâturage n’était qu’une aimable promenade. Encore fallait-il éviter que les plus hardies n’aillent faire une incursion dans les parcelles de trèfle et de luzerne qui bordaient le chemin. Mais nous les avions à l’œil, mon chien et moi.

Moins d’une demi-heure plus tard, les bêtes étaient parquées. Après avoir fermé le portail de barbelés, je me suis mis en quête de mousserons. Malgré le fumage naturel, ma récolte a été plutôt maigre. Par chance, j’ai trouvé de jolies coulemelles en traversant une friche envahie de genêts odorants. Non loin de là, des milans tournoyaient au dessus d’un bois de pins en provoquant le courroux des corbeaux. Sans doute y avait-il quelque charogne là dessous.

Revenu à la ferme, j’ai remis mes champignons à la tante puis j’ai rejoint mon grand-père. Assis sur le banc de granite devant la vénérable maison, il m’a, une fois de plus, raconté les terribles privations et les combats impitoyables endurés dans la boue des tranchées de Verdun pour défendre le fort de Vaux sous les ordres de cet homme pour lequel il avait un immense respect, le commandant Raynal. Je savais tout cela par cœur, mais j’aimais bien ce vieil homme à la longue barbe blanche et dont les yeux bleus restaient si vifs et, par moments, pétillants de malice.

Mon oncle et le bouvier sont rentrés vers 12 h 30, salués par l’horloge. Aussitôt nous sommes passés à table. Au menu : brandade de morue, fourme (le nom usuel du cantal) et salade de pissenlits. Aucune tâche particulière ne m’ayant été confiée pour l’après-midi avant d’aller rechercher les vaches, je suis descendu à la rivière, muni de gras de viande de mouton prélevé sur la part des cochons. Après une vingtaine de minutes de marche, je suis arrivé dans mon coin favori, l’un des rares endroits calmes où la rivière s’étale paresseusement avant de reprendre sa course nerveuse entre les rives escarpées. Mes chaussures ôtées, je suis entré dans l’eau et, à l’aide de bouts de ficelle, j’ai fixé des morceaux de viande à des racines de la rive immergées en trois endroits différents. Puis j’ai commencé à pêcher, soulevant de la main gauche les pierres qui jonchaient le lit tandis que la main droite, placée en embuscade, saisissait les écrevisses qui tentaient de fuir à grands coups de queue. De temps à autre, j’allais vérifier les morceaux de mouton. Comme prévu, ils avaient attiré quelques crustacés. Il me suffisait alors de repérer les pierres sous lesquelles ils se réfugiaient à mon approche pour les capturer et les jeter dans ma besace.

Les écrevisses, c’est bien, mais les truites, c’est encore mieux ! Non loin de là, un ruisseau se jetait dans la rivière en formant, quelques mètres au dessus de ce confluent, un cirque minuscule, entièrement clos de végétation, où dégringolait une modeste cascade habillée de fougères. Un petit bassin de faible profondeur s’étalait sous la cascade. Parfois il y nageait une truite. Sitôt ma présence repérée, elle filait sous la chute d’eau et disparaissait dans une anfractuosité de la roche. Un abri en forme de piège : il me suffisait de me mettre à l’eau et, indifférent au jet de la cascade, de plonger l’avant-bras dans la cavité. Ma main glissait lentement sur le corps muqueux du poisson puis s’affermissait sur sa tête. Lorsque la prise était bonne, le pouce dans une ouïe et l’index dans une autre, je n’avais plus qu’à sortir l’animal frétillant et à lui briser la nuque d’un coup sec.

Cet après-midi là, j’ai eu de la chance : en deux visites à la cascade, j’ai pris deux truites, deux fario, les meilleures ! Ajoutées à ma trentaine d’écrevisses, cela ferait pour le soir une bonne alternative aux salaisons, une fois la soupe avalée, et agrémentée du traditionnel chabrot pour mon grand-père et le bouvier.

Vers 16 heures, j’ai ramassé mes affaires, remis mes chaussures et je suis rapidement remonté vers la ferme. Ma pêche remise à la tante, j’ai sifflé le chien et je suis aussitôt reparti chercher les bêtes ; pas question de faire attendre la traite du soir. Parvenu au pâturage, les vaches étaient déjà regroupées devant le portail. Á de rares exceptions près, toutes étaient couchées et ruminaient paisiblement en attendant l’heure. Une à une, elles se sont levées en me voyant puis, le portail ouvert, elles ont pris d’un pas de sénateur la direction de l’étable. Entretemps, le ciel s’était assombri et le vent s’était levé, annonciateur d’un orage imminent.

Après être allé délivrer les veaux de leur enclos pour leur permettre de rejoindre les vaches allaitantes, j’ai finalement choisi de parler d’Albert Schweitzer durant la traite : l’Alsace, l’orgue, la médecine, le Gabon, Lambaréné. Facile, j’avais lu tout cela quelques jours avant et j’en avais encore à peu près les détails en tête. Mon public se montrait attentif, chacun sur sa selle à traire, se laissant porter en imagination dans les vignobles d’Alsace ou la forêt gabonaise. C’est du moins ce que je croyais, n’imaginant pas un instant que l’on pût être indifférent à ce que fut la vie d’aussi éminents personnages.

Le temps a passé très vite. Après le souper, je suis sorti dans la cour et je me suis assis sur la sangle ventrale du travail à ferrer. L’orage n’avait finalement pas éclaté, préférant porter ses assauts sur le Forez, au-delà des monts de la Margeride. Le rougeoiement du ciel offrait un superbe spectacle, annonciateur d’une journée belle et sèche. Demain débuteraient les moissons, a décidé mon oncle, debout sur le seuil sous le linteau de basalte, son béret poussiéreux toujours vissé sur la tête. Assis sur le banc de granite, Grand-père, la taille ceinte de sa large ceinture de flanelle, a approuvé d’un hochement de tête avant de tirer sur sa pipe. Au loin, un chien a aboyé, sans doute à la ferme du Meynial. Un autre lui a répondu, du côté du Villaret. Tout près, un lièvre a couiné de terreur, sans doute pris par un renard. La nuit est lentement tombée, faisant taire les derniers grillons.

Nous étions en août 1958, j’avais 11 ans.

* Moussu signifie Monsieur. Ce nom était donné au porc que l’on tuait à l’automne, avec tout le respect dû à celui qui allait nourrir la famille durant des mois.

Liens avec de précédents articles :

34 réactions à cet article

Ajouter une réaction

Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page

Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.

FAIRE UN DON

de bon souvenirs

de bon souvenirs