Usage professionnel de l’espéranto à Paris

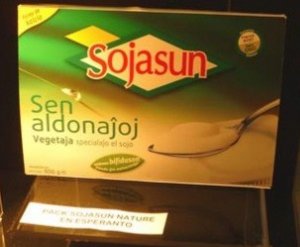

Au SIAL 2010 (Salon International des professionnels de l’Agroalimentaire) à Paris, on a pu voir un produit nommé « Sojasun » avec une mention en espéranto « sen aldonaĵoj » (sans additifs) bien en évidence. Modeste mais significative apparition professionnelle d’une langue que beaucoup en France croient mort-née !

(Leur site)

Pour info : « sen aldonaĵoj » = sans additifs : le radical est don- (donner, à l’infinitif doni), auquel s’ajoute des affixes : le préfixe « al », le suffixe « aĵ » qui est le produit ou l’objet, la finale « o » des substantifs, et le pluriel « j ». Pour la prononciation, c’est en gros "al-do-NA-joï", accent tonique toujours sur l’avant-dernière syllabe.

Pourquoi cette société a-t-elle choisi l’espéranto ? Laissons-la répondre elle-même lors d’un entretien avec le CFIA, une organisation professionnelle :

« Demain, c’est aussi construire une culture européenne. Qui dit « culture européenne », dit « communication »… « Nous nous sommes dit que l’esperanto pouvait être un modèle » explique Olivier Clanchin. Lorsque l’on ironise sur le sujet espéranto, le président sourit : « Hé bien… là aussi, comme pour le Bio ou le soja, des gens ont envie d’y croire. Nous y avons cru pour les autres projets, et ça a marché… alors, l’esperanto, pourquoi pas ? Cela en vaut la peine, il faut essayer, c’est positif d’être prêt à relever des défis ! » L’entreprise est un bon vecteur pour tester ce concept. Du moment qu’il y a du collectif avec des gens n’utilisant pas la même langue, l’esperanto peut être un véhicule cohérent qui se maîtrise 10 fois plus vite que l’anglais.

Un journal régional avait présenté ce projet il y a un an et demi : lorsque Triballat a acquis son premier outil de production à l’étranger (Integralimenti à Forli, près de Bologne), Olivier Clanchin, son président, a eu l’idée d’essayer l’espéranto comme langue de communication avec ses filiales à l’étranger.

Ces dernières années, la communication internationale professionnelle a utilisé soit l’anglais (économie, sciences, etc.), soit les langues locales - car les entreprises se sont aperçues que pour vendre un produit, le plus efficace, et de loin, est de communiquer dans la langue du client.

Cette innovation récente, quoique modeste, est donc une bonne nouvelle pour tous ceux qui pensent que l’espéranto est l’espoir d’une communication internationale efficace et équitable, pas seulement entre les gens, mais aussi professionnellement : c’est à notre avis la langue la plus adaptée pour les ONG.

On peut donc espérer le développement d’un affichage bilingue français-espéranto, ou, pourquoi pas dans le cadre européen, fr-angl-Eo.

L’espéranto, un siècle et des poussières après sa naissance, est toujours une langue à part, on le voit bien à cette situation paradoxale : bien vivant, international, présent sur tous les continents, très dynamique sur la Toile et sur le terrain, mais semblant toujours poser un problème aux « élites », intellectuels à la française, hommes d’influence des médias ou officiels, qui ne savent qu’en penser, quelle attitude adopter.

Alors que les médias régionaux ont présenté l’initiative de cette entreprise sans clichés et sans préjugés, de grands médias comme le Nouvel obs ou les infos télévisées boycottent jusqu’au mot « espéranto » ! Certains enseignants disent même aux élèves que c’est une langue morte, un essai raté... et l’espéranto n’est toujours pas autorisé au bac en option, alors que 57 langues y sont possibles !

En somme, on semble parfois perpétuer les réticences de la France qui a jadis bloqué l’espéranto à la Société des Nations alors qu’il aurait pu être recommandé comme langue internationale. Dans quelques pays il est davantage soutenu officiellement : en Hongrie, en Pologne ou en Chine (site, festival de Nankin) par exemple, mais en général son développement passe par les gens et les bonnes volontés, tout simplement.

Au fait, c’est quoi l’espéranto ?

Une langue construite, à partir des quelques langues très utilisées fin 19e, la seule langue construite qui se soit développée jusqu’à la reconnaissance internationale officielle, la seule à se développer et à trouver des locuteurs à chaque génération, minoritaire et méconnue mais présente sur tous les continents, très largement plus facile que, par exemple, l’anglais ou le français du fait de sa régularité, neutre car indépendante d’une ethnie ou d’un pays.

C’est donc en quelque sorte la langue équitable pour une communication internationale où chacun doit faire un effort voisin - légèrement plus important pour les Asiatiques à cause du vocabulaire, mais ce problème se pose également à eux en anglais, la difficulté phonétique en plus.

Cette spécificité et la propension naturelle de chaque pays à privilégier le développement de sa propre langue, surtout les « grandes langues », ainsi que la pression considérable pour faire de l’anglais la langue de l’Union Européenne font que sur la question de la communication internationale, nous sommes toujours dans l’affrontement, la « guerre des langues », plutôt que dans la réflexion et l’expérimentation objective.

Espérons qu’aux guerres succèdera le bon sens - celui de l’intérêt commun.

(Nota : la traduction pour l’entreprise a été réalisée par l’entreprise Lingua force)

59 réactions à cet article

Ajouter une réaction

Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page

Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.

FAIRE UN DON

Or, rien n’empêche en théorie l’utilisation d’une autre langue que l’anglais dépourvue de communauté de natifs actuelle, comme une langue morte (latin médiéval) ou d’une langue construite (espéranto).

Or, rien n’empêche en théorie l’utilisation d’une autre langue que l’anglais dépourvue de communauté de natifs actuelle, comme une langue morte (latin médiéval) ou d’une langue construite (espéranto).