Le cinéma : un espéranto triomphant

Le cinéma et l’espéranto apparaissent simultanément avec la modestie des inventeurs du premier et l’ambition d’universalité du second. Les évolutions ne se passeront pas comme prévu et ces inventions vont voir leurs destins s’inverser rapidement.

A quelques années d’intervalle, deux inventions voient le jour en cette fin de XIXe siècle qui foisonne d’expérimentations. L’espéranto avec l’ambition de mettre en place un langage universel et le cinéma auquel personne, y compris ses inventeurs, ne croit trop et qui se situe entre l’outil scientifique et l’attraction foraine. Aujourd’hui, moins de deux millions de personnes dans le monde maîtrisent l’espéranto alors que chaque année on vend 1,5 milliard de places de cinéma aux Etats-Unis, 5 milliards en Inde et qu’on produit 15 000 films sur la planète. Les films transitent souvent d’un pays à l’autre, davantage d’Ouest en Est et du Nord vers le Sud alors que, paradoxalement, l’Extrême-Orient possède la plus grosse production cinématographique mondiale (450 films produits aux Philippines par an, 620 en Inde, 385 seulement aux Etats-Unis).

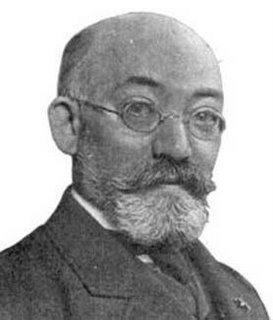

Revenons à l’espéranto. Ludwik Lejzer Zamenhof, en pleine révolution scientifique, souhaite faciliter la communication, mais surtout remarque que les inventeurs et autres « savants » comprennent l’intérêt de connaître ce que concoctent leurs voisins de cultures différentes. On commence à réaliser que l’inventeur, seul dans son laboratoire, ne pèse pas lourd face à la communauté internationale. Le français avait joué le rôle de langue commune dans le monde diplomatique, aristocratique et plus généralement culturel, mais il se révèle fort complexe à l’apprentissage comme à l’usage, mal adapté à un langage concis et précis à la fois dont la science a besoin pour s’épanouir. L’espéranto est un fabuleux projet : une langue construite de toutes pièces (c’est une première, son auteur passe dix ans à la mettre en place) qui fonctionne assez simplement avec un système grammatical d’agglutination et qui, bien sûr, ne comporte pas d’exceptions. La langue parfaite si l’on se réfère à la définition : « système d’expression et de communication commun à un groupe social ». Sauf que dans ce cas précis, le groupe social est l’humanité toute entière. Outre la simplification, l’espéranto comporte l’avantage de ne favoriser aucune culture puisqu’il va puiser ses sources dans toutes les origines linguistiques (essentiellement indoeuropéenes toutefois).

« Psychologiquement, l’espéranto est la langue étrangère la moins frustrante à manier. Tous ceux qui en ont l’expérience le confirment. En effet, l’esprit humain est cohérent. L’enfant qui dit fleurier pour "fleuriste" et journalier pour "journaliste" a compris ce qu’avait de commun la série fermier, poissonnier, serrurier, et il crée une règle là où la plupart des langues baignent dans le désordre », Claude Piron Action et pensée 1991, n° 19, p 51-79.

Force est de constater que l’espéranto n’a pas connu le succès escompté. Les causes en sont multiples et la principale semble tenir à la difficulté de séparer langue et culture.

Peut-on

parler de langage (et pas de langue) cinématographique ? Si l’on se

réfère à la définition du langage : « tout système de signes permettant

la communication », oui et même davantage. En affirmant cela, on ne

peut que constater l’universalité de ce langage. A force de baigner

dans un monde télévisuel et iconique, on ne réalise plus les

conventions que le cinéma a engendrées, en douceur, et qui sont

aujourd’hui admises par tous et jamais remises en question. Et pourtant

dans un film :

on change brutalement de lieu (à chaque séquence), de temps (retour arrière flash-back,

futur, rêve, etc.), de point de vue (à chaque plan) et même d’époque

sans que personne ne s’en étonne. Le plan d’un personnage, les yeux dans

le lointain, suivi d’un paysage suggère immanquablement que le

personnage admire ce panorama-là. On passe de « l’objectif » (point de

vue du spectateur) au « subjectif » (point de vue de l’acteur) sans

crier gare et tout le monde parvient à suivre cette pirouette pourtant

tellement artificielle. Que dire du champ contre-champ ? Il serait

fastidieux de s’attarder ici sur de nombreux exemples, mais retenons que

le cinéma se trouve chargé de codes (Cf. Christian Metz Langage et cinéma Larousse

1971) que le monde entier a assimilés sans se poser davantage de

questions. En cherchant bien, on ne trouve pas aujourd’hui un seul type

de cinéma qui ne respecterait pas ces conventions-là devenues communes,

sans pourtant que personne n’ait décidé autoritairement de rien.

Christian Metz parle d’espéranto pour le cinéma muet, un espéranto qui

connaîtra, lui, un fantastique succès, bien au-delà de l’attente des

plus optimistes inventeurs.

Que doit-on conclure de l’échec de l’espéranto et du succès du cinéma ? Que l’Occident a imposé un mode culturel au monde entier sans connaître la moindre résistance du simple fait de la nouveauté ? Que l’homme possède une faculté d’adaptation exceptionnelle lorsque rien ne vient contrarier sa marche, mais qu’il possède une force énorme de résistance si son esprit a déjà été formaté à une autre pratique analogue (une explication à l’échec de l’espéranto) ? Qu’il reste préférable de ne rien tenter d’imposer quant aux cultures qui se forgent d’elles-mêmes ? Qu’il vaut mieux ne pas rechercher l’universalité à tout prix ? Je vous laisse le choix des arguments et reste ouvert pour en lire d’autres dans un débat constructif.

Illustration : Les frères Lumière (haut), Ludwik Lejzer Zamenhof (bas)

Documents joints à cet article

90 réactions à cet article

-

Bonjour Philipakos,

Le titre de ton article m’a intrigué. Bien amené le sujet qui te préoccupe.

C’est un peu comme l’évolution : il y a des choses qui passent et d’autres qui cassent. Dure loi de la nature.

Le cinéma était nouveau à 100%. Les images, tout à coup, passaient au mouvement.

L’esperanto n’était qu’une suite, une réaction à la cacophonie des langues et de toutes ses expressions idiomatiques.

L’ordre et la méthode ont été recherchés. C’est une réussite. Mais il y avait concurrence avec le vécu de milliers d’années, des habitudes incrustées et transmises de génération en génération.

Pourquoi ne parlons-nous pas en Indo Européen ? Je trouve que c’est une bonne question.

En fait, le problème de l’esperanto, c’est, cette fois, d’avoir raison trop tard.

J’ai jeté quelques bons coups d’oeil sur l’esperanto. Etant très pragmatique, je le dis, c’est « génial ».

Facile à apprendre, construit sur des bases bien échafaudées. Pas de « conneries » qui sont venus par le mélange. Le mélange est bon, mais pour être compris partout, il vaut mieux savoir mettre de l’ordre pour avoir une chance d’être utilisé par tous. C’est du pragmatisme et pas de l’assimilation qu’il faudrait. J’ai EK installé sur mon PC. Je voudrais l’utiliser plus souvent.

Et si on créait sur Agoravox, une section esperanto ? Ce serait certainement « in »

-

Pour l’esperanto, Philippakos oublie de souligner que ce projet de langue universelle avait dans l’esprit de son auteur une portée qui allait bien au-delà de la linguistique accessible à tous. Le nom-même de cette création désigne une personne qui espère, c’est très symptômatique. Zamenhof voulait un grand ordre moral nouveau, une réconciliation mondiale des peuples autour d’une égalité fondée sur une langue. Je trouve cela très naïf et je pense que c’est aussi cette philosophie-là qui a fait capoter le projet. Le cinéma était libre de toute intention, et surtout pas moralisateur : c’est en cela que tient son essor aussi. En vertu de quoi les peuples du monde auraient-ils accepté « l’ordre juste » prôné par un seul, sous prétexte qu’il savait manier quelques langues et avait passé 10 ans à en créer une de toutes pièces ? Effectivement, le substrat culturel propre à chaque pays est une formidable résistance déjà à l’apprentissage d’une langue artificielle. Quand on y ajoute la volonté philosophico-égalitaire d’un seul homme, il est évident que cela ne peut marcher. Cependant, à l’heure actuelle, quelles sont les motivations de ceux qui maintiennent l’esperanto sous perfusion ? Je doute qu’il y ait encore une trace humanitaire derrière mais cela ne fait pas mieux prendre la sauce pour autant. Il est encore plus tard que ne le pense L’Enfoiré !

-

Renseignements pris, et aussi surprenant que cela paraisse, l’indoeuropéen n’est pas une langue (au sens actuel) mais le résultat d’une recherche étymologique qui aboutit à une série de supppositions, une construction intellectuelle. Ce n’est pas une réalité linguistique. La langue connue la plus proche de cet indoeuropéen serait le sanscrit. Pour l’espéranto, il y a bien l’anglais simplifié qui tend à jouer ce rôle-là (dans certains colloques on sépare le canal audio « anglais d’angleterre » du canal « anglais pour étrangers » qui est une simplification qui « espère » être comprise par tous)mais là encore on peut se plaindre d’un impérialisme culturel.

-

Satyre satirique

L’Eo est à peine plus artificiel que le français, voir mon commentaire plus loin.

Vous dites : naïf ; mais penser que la lenteur de la progression de l’Eo provient de ce que son fondateur il y a 120 ans avait envisagé de lancer en parallèle une philospohie humaniste, c’est très naïf ! D’autant que Zamenhof lui-même a vite perçu le risque et s’est limité à sa langue internationale.

-

Renseignements pris, et aussi surprenant que cela paraisse, l’indoeuropéen n’est pas une langue mais l’aboutissement de recherches étymologiques. Une sorte de construction intellectuelle qui n’a pas de réalité linguistique. La langue la plus proche serait le sanscrit. Pour l’espéranto, il y a bien l’anglais simplifié qui tend à jouer ce rôle-là. On trouve dans certains colloques un canal audio « anglais d’Angleterre » et un autre « anglais pour étrangers »,un anglais assez basique qui tente d’être compris par tous. Mais on peut parler, comme pour le cinéma, d’un impérialisme culturel.

-

Merci pour ta recherche Philippakos,

« l’indoeuropéen n’est pas une langue... le sanscrit, la plus proche »

>>> Le sanscrit, oui, donc. Et pourtant, même lui n’est pas resté à bord.

>>>Pour le reste, je te dirais que tu as utilisé le mot « anglais » par 4 fois. Là tu vas te faire eng... par Krokodilo. Je plaisante, bien sûr.

« impérialisme culturel. »

>>> C’est un des grands reproches que l’on peut faire à cette langue.

-

Saluton, L’Enfoiré, Moi aussi je peux le dire : anglais, anglais, anglais, anglais ! Et je n’ai même pas eu de nausées !

-

A cette période où le 92e congrès mondial d’espérantophones vient de se dérouler à Yokohama, sans interprètes, avec la participation d’env. 2000 personnes en provenance d’une soixantaine de pays, il me paraît plus qu’incorrect de déclarer que l’espéranto, la langue internationale n’a pas réussie...

Ces déclarations témoignent bien de l’ignorance de leur auteur (en tout cas, c’est ce que j’aimerais croire...)

http://www.kontakto.info/Un_congres_mondial_sans_interpretes_a_Yokohama.htm l

.

-

L’espéranto reste une belle et grande idée, mais une langue universelle parlée par seulement deux millions de personnes, utilisée principalement pour les congrès d’espéranto (dont vous parlez), il me semble que, plus d’un siècle après, on soit loin des buts espérés à l’époque de la création. Cela dit, peut être que l’avenir sera radieux et que cette langue sera utilisée plus fréquemment. Pour l’instant, et si mes chiffres sont exacts, cela fait une personne sur 3000, ce qui reste assez peu tout de même.

-

Avez-vous réalisé qu’il est tout aussi difficile d’estimer le nombre de gens qui parlent anglais ? Car parler anglais, cela ne veur rien dire, ou plutôt ça recouvre un éventail de niveaux infiniment variés, de quelques bribes au « fluent english », voire au quasi natif. Je ne prétends pas que les locuteurs d’Eo soient cinq ou dix millions, je n’en ai aucune idée, simplement que pour l’anglais, personne n’en sait rien non plus ! Et j’ajouterai qu’à mon avis, les dirigeants ne veulent pas le savoir ! Plus de 7 ans après la mise au point du CECRL, une échelle consensuelle de niveau en langue reconnue par tous les pays européens, aucune étude n’a été faite pour connaître le niveau réel en anglais de sdifférnets pays européens... On préfère gloser sur les sondages d’Eurobaromètre à qui on fait dire ce qu’on veut.

-

Oui mais le seul fait que l’Espéranto ait survécu, qu’il se soit développé dans un climat de scepticisme ambiant, voire de persécutions (sous Staline et Hitler notamment), alors que sur les centaines de langues construites très peu subsistent longtemps, ce seul fait est déjà un succès.

Et puis, cette langue construite « fonctionne », ça aussi c’est une prouesse : une langue qui « marche », cela ne s’invente pas comme ça !

Peut-être qu’il faut attendre que les injustices dûes à la domination de l’anglais soient assez criantes et visibles par tous pour qu’une réflexion et une coordination politiques s’opèrent autour de l’Espéranto ?

-

Bel article où le rapprochement en l’espéranto et le cinéma n’est pas évident en première approche. Mais le raccord fonctionne. Je m’étonnait il y a quelques jours du fait qu’on mette des sous titres sous les films mais que les expressions sur le visage des acteurs lui n’avait pas besoin d’être traduit. Et donc cette expression des visages et du corps s’internationnalise plus vite que les langues où est elle un langage fondamental ?

-

Votre commentaire met le doigt sur le spécieux du propos initial, au demeurant bien documenté (peut-être un peu pessimiste sur les 2 millions de locuteurs de l’espéranto). En effet, le cinéma n’est pas un langage. C’est un moyen de communication, comme le furent les fastes de la cour de Louis XIV, s’appuyant successivement sur la danse, la musique, le théâtre, la religion. A preuve, qui pourrait faire un sujet filmé de la dissertation de l’enfoiré ? Si vraiment l’auteur de ce texte souhaite le voir débattu internationalement, à défaut d’universellement, le mieux est qu’il le rédige effectivement en espéranto. Les (un peu plus de ..) 2 millions d’espérantistes, présents pratiquement dans tous les pays, assureront cette discussion internationale. Un film, lui, en s’appuyant sur les attitudes, mimiques, etc (qui sont pour la plupart innées et communes à tous les hommes, diverses études l’ont montré) peut effectivement prétendre à l’universalité. Do, se Agoravox volus internaciiĝi , ĝi fakte kreu esperantan retdiskuton. Mi pretas ! (avec simplement 50 heures d’espéranto).

-

Pourquoi pas en espéranto (j’ai toutefois déjà le problème de parler la langue du pays où je vis, la Grèce) mais j’ai bien fait la différence entre langue et langage. Le cinéma n’est pas une langue en effet, bien que certains aient tenté de faire le rapprochement avec le plan pour le mot, la séquence pour la phrase, etc. Un langage, en revanche, avec la définition que j’ai donnée paraît mieux adapté... comme on parle du langage des signes. J’ai voulu mettre l’accent sur l’importance des codes au cinéma, qu’on ne perçoit pas (plus) mais qui sont bien présents et, sans le moindre doute, universels. L’espéranto m’a semblé être un formidable défi, celui de construire une langue sans culture préexistante. L’enfoiré dit que c’est très satisfaisant pour l’esprit, d’autres articles que j’ai pu lire vont dans le même sens. Il y a lieu (mais je suppose que bien d’autres l’ont déjà fait) de se demander pourquoi il n’a pas connu la destinée auquel il était promis. Vous avez sûrement plus d’idées que moi sur le problème (je viens, juste à l’instant, de lire les deux derniers commentaires qui sont arrivés pendant que je rédigeais). J’ai lu les raisons développées par Claude Piron, il y a sûrement d’autres propositions que j’ignore. Merci à Krokodilo et à Apro pour la richesse de leurs commentaires. Difficile, il est vrai, de parler d’échec si ce n’est que l’espéranto n’a pas atteint le but de son universalité. Un détail technique : il semble, comme presque toujours, plus facile de maîtriser le sens version que le sens thème (surtout avec une connaissance du grec et du latin). Reste pour moi la question de la prononciation : le u se prononce-t-il à la française ou comme dans la majorité des langues « ou ». Pour conclure une dernière question : pensez-vous que l’histoire aille dans le sens de son développement et comment supprimer les barrières qui ont freiné son épanouissement ?

-

Le « u » se prononce effectivement « ou ». Zamenhof, avec sa géniale intution linguistique, n’aurait jamais choisi une prononciation spécifique à un pays.

« pensez-vous que l’histoire aille dans le sens de son développement et comment supprimer les barrières qui ont freiné son épanouissement ? »

Je n’ai pas besoin de penser : il y a des signes objectifs et vérifiables des progrès de l’Eo en France, alors que c’est un des pays les plus réfractaires sur le plan officiel, même si il a souvent donné des espérantistes très actifs. Par exemple :

- Le Monde diplomatique sort une version en ligne en Eo depuis des années. http://eo.mondediplo.com/

- la ville de Montpellier a son site officiel en neuf langues dont l’Eo http://eo.montpellier.fr/18-accueil.htm (Ces résultats sont souvent dûs aux efforts réguliers d’un groupe local.) Même si les grands médias nationaux continuent leur boycott scandaleux (au nom de quels critères moraux s’arrogent-ils ce droit ?), les journaux locaux et les médias en ligne sont beaucoup plus réceptifs. Les journaux locaux rapportent les rencontres locales et les congrès natioanux, et les médias en ligne commencent à citer l’Eo sans les habituels clichés condescendants ou ironiques : récemment, « Courrier international », « Marianne » en ligne il ya quelques mois. Le magazine Le Taurillon a fait un article fouillé et honnête, suivi d’un débat. Et ces magazines en ligne abordent parfois un autre sujet boycotté par les médias traditionnels : l’hégémonie d el’anglais dans l’Union européenne. Le blog du journaliste Quatremer est aussi un de ceux qui en parlent, avec beaucoup de détails puisés à Bruxelles même...

- Agora vox, naturellement, ce mélange nouveau d’articles et de forum, a permis divers articles et débats passionnés.

- Wikipedia, géniale encyclopédie en ligne gratuite et collective, une révolution qui nous surprendra encore davantage à mon avis par ses potentialités. Les espérantistes ne s’y sont pas trompés et y ont fait des articles en grand nombre.

- Petit à petit, nous ne sommes plus systématiquement considérés comme des farfelus ou des loufdingues : même des sites sérieux comme ceux de la défense de la langue française nous laissent en discuter de temps en temps sur leurs forums, ou laissent un article qui parle de l’Eo. C’est anecdotique, mais significatif d’un changement d’attitude à l’égard de cette langue.A l’étranger, http://lecourrier.vnagency.com.vn/default.asp?CATEGORY_ID=16&NEWSPAPER_ID=39&TOPIC_ID=50&REPLY_ID=30804 A remarquer la façon tranquille dont l’auteur parle de l’Eo, sans cette espèce de gêne qu’on devine parfois en France car le journaliste ne sait pas trop quoi penser de cette drôle de bête linguistique. Et je crois que le Courrier du Vietnam est subventionné par l’Ambassade de France !

-

Pour vous familiariser avec la prononciation de l’espéranto, je vous propose de lire et d’écouter en même temps l’allocution de Claude Piron, prononcée à l’occasion du centenaire du 1er congrès mondial d’espéranto : http://www.claude-piron.ch/Claude_Piron_Bulonja_prelego_2005.html - ... de nouveau un congrès, mais je peux vous confirmer que cette langue inter-ethnique est bien utilisée en dehors de ces événements annuels, à d’autres occasions, réunions, fêtes internationales, etc. Moi même, j’utilise l’espéranto tous les jours dans mes contact avec des amis, de connaissances du monde entier, par l’Internet.

Il y a des émissions radio en espéranto (ondes courtes et Internet) et beaucoup d’espérantophones mettent à disposition des internautes des émissions enregistrées, « podcasts » aussi.

Pour vous distraire aussi un peu, je vous propose de visiter cette page qui vous conduira jusqu’à la page des artistes de l’Océan indien (Ile Maurice, Madagascar), qui chantent en espéranto : http://www.studio-pro.ch/esperanto-muziko.html

Amusez-vous bien et bonne nuit ! .

-

Tout est relatif ! L’on peut certes penser que 2 millions de personnes qui parleraient l’espéranto est un nombre peu important, mais c’est déjà énorme puisqu’on ne pourra jamais toutes les contacter. C’est déjà impossible de lire tout ce que est écrit dans cette langue. Tout dépend de ce qu’on veut en faire. Par exemple, j’ai appris l’anglais pendant 4 ans, mais je m’en suis servi que trois fois en quarante ans, alors que j’utilise quotidiennement l’espéranto depuis plus de 30 ans avec des personnes de tous les continents.

Par ailleurs, vu tous les obstacles que doit surmonter cette langue, l’on peut dire, au contraire, qu’elle s’est très bien développée après 120 ans. Comparez avec les chiffres arabes qui ont mis 3 siècles pour se répandre ! C’est en 1202 que Leonardo Fibonacii, dit Leonardo de Pise, publie son livre « Liber Abaci » dans lequel, grâce aux chiffre arabes, il développe une méthode de calcul qui, avec exactitude et rapidité, permettait de réaliser les quatre opérations fondamentales : addition, soustraction, multiplication, division. C’était une révolution dans la façon de calculer, mais l’accueil fut glacial. Les universités en refusèrent l’usage, tout comme l’Eglise, et les marchands s’obstinèrent à utiliser les chiffres latins. Pourtant essayez de multiplier, ou de diviser, MMMDCCXVLIV par XVVI ... L’emploi des chiffres arabes ne commença à se répandre qu’au 16e siècle, après quelque 300 années !

L’on pourrait aussi comparer l’évolution de l’espéranto avec celle du système métrique, qui a mis des décennies à se faire adopter, alors qu’il facilite grandement les calculs dans bien des domaines. Pourtant, de nos jours nos aviateurs persistent à utiliser leurs pieds, nos marins en sont restés à leurs noeuds et à leurs milles nautiques, et nos robinetiers utilisent toujours leurs pouces.

Je pense que l’Homme est souvent un masochiste qui adore se compliquer inutilement la vie dans bien des domaines, entre autres dans celui de la communication !

-

Le parallèle est très intéressant. J’ai tout d’abord tiqué comme R. Leleu dans son commentaire, en me disant que comparer un outil et une langue n’a pas de sens. Pourtant, par la caméra, chacun a pu projeter son imaginaire, sa culture ; l’espéranto, de son côté, se veut langue-outil, langue auxiliaire interculturelle grâce à laquelle les cultures pourraient mieux discuter entre elles. Finalement, je trouve l’analogie assez pertinente. Alors, comment expliquer l’évolution différente ?

Tout simplement parce que l’immense majorité des gens ne font pas de films, ils vont les voir ! Le nombre de locuteurs d’espéranto devrait être comparé au nombre de créateurs de films, car chacun d’eux a dû faire un effort comparable à celui du cinéaste, en apprenant la langue, alors que les spectateurs sont passifs.

Mais naturellement, le principal obstacle reste le refus des politiques, le poids des puissances du commerce au sens large, le boycott des médias qui roulent pour l’anglais, le côté radicalement nouveau, révolutionnaire d’une langue construite, dont l’idée est ancienne mais dont la naissance et la vie réelle sont trop progressistes pour être facilement acceptées, car nous sommes fondamentalement conservateurs (ce que vous évoquez dans votre conclusion), avec un goût pour la stabilité, à l’exception de l’adolescence et des jeunes adultes. Les nombres décimaux ont mis plusieurs siècles à être acceptés.

Sinon, je me permets de corriger ou de préciser quelques notions :

« L’espéranto est un fabuleux projet : une langue construite de toutes pièces (c’est une première, son auteur passe dix ans à la mettre en place) »

Beaucoup de lecteurs, en lisant « construite de toutes pièces », ce qui est techniquement exact, comprendront artificielle. Or, il est important de préciser que le vocabulaire est millénaire, car puisé dans certaines des langues très répandues en Europe à l’époque. La grammaire est construite, de façon à être la plus simple et la plus internationale possible, là encore en puisant des idées dans diverses langues. C’est cette géniale synthèse qui en fait toute son originalité.

« La langue parfaite si l’on se réfère à la définition : « système d’expression et de communication commun à un groupe social ». Sauf que dans ce cas précis, le groupe social est l’humanité toute entière. Outre la simplification, l’espéranto comporte l’avantage de ne favoriser aucune culture puisqu’il va puiser ses sources dans toutes les origines linguistiques (essentiellement indoeuropéenes toutefois). »

L’espéranto n’est pas parfait car, comme vous l’avez dit, le vocabulaire est essentiellement indo-européen, mais il faut remarquer que les étymologies latines et grecques sont celles qui ont le plus essaimé dans le monde entier, pour des raisons historiques ; ainsi, le premier film que j’ai vu à l’école, « Daktari », signifie docteur en swahili je crois, et le japonais actuel comprend plusieurs dizaines de milliers de mots anglais, il me semble. Donc, plutôt que langue parfaite, ce qui vaudrait aux espérantistes bon nombre d’accusations de prétention ou de mégalomanie, mieux vaut dire meilleure langue auxiliaire construite disponible actuellement ! Et plus exactement, la seule qui a fait la preuve de son efficacité, la seule reconnue, la seule à vivre réellement.

Pour la neutralité et la facilité, rien à redire. Mais je crois qu’on n’insiste jamais assez sur la facilité, car le dogmatisme actuel masque un fait capital : l’apprentissage d’une langue est un énorme travail, et maintenir son niveau tout autant. L’anglais comme lingua franca, de l’école primaire (quasiment obligatoire) au bac, voire dans les écoles d’ingénieur et les universités, c’est la solution élitiste à la tour de Babel, à la communication dans l’Union européenne, alors que l’espéranto, c’est la démocratie, un outil simple pour le plus grand nombre, c’est d’ailleurs une des raisons du refus des gouvernements de le prendre en compte.

Enfin, simple détail sémantique, l ‘expression « langue universelle » réveille souvent des fantasmes et des peurs irrationnelles d’écrasement des langues nationales, ce qui est absurde, aussi je préfère utiliser langue internationale, langue construite, langue auxiliaire, langue interculturelle, langue-pont,etc. !

Ah si ! J’oubliais le point principal ! En fait, personne ne peut parler de l’échec de l’espéranto. Tout simplement parce que c’est un phénomène unique dans l’histoire de l’humanité (si, si), première langue construite à s’être développée, à être reconnue par les instances internationales, à vivre comme toute autre langue, et ce depuis un siècle. Personne n’a donc d’élément de comparaison pour savoir à quelle vitesse une invention si géniale, mais si révolutionnaire, peut ou non diffuser plus largement ! Tout au plus peut-on dire que beaucoup espéraient une diffusion plus rapide, mais la France, entre autres, a voté contre à la Société des nations... et continue de freiner des quatre fers.

Alors, si en ce mois d’août, il y a des jeunes qui sont devant leur écran (ex-moniteur) lançons-leur un appel.

Soyez curieux, soyez audacieux : apprenez l’Eo ! Soyez politiquement incorrects : apprenez la seule langue interdite en France à l’école ! Soyez anticonformistes : refusez que l’anglais devienne la lingua franca de l’Union européenne ! Reprenez le flambeau de vos aînés : sachez que certains de vos instits et professeurs aiment et soutiennent l’Eo en secret ! L’avenir de l’Eo, c’est vous !

-

Je rebondis rapidement sur les deux commentaires d’Apro et Krokodilo. Désolée pour la pensée parfois décousue mas je note en vrac les idées qui me viennent à l’esprit.

D’abord, suite au vibrant appel de Krokodilo, je suis allée chercher sur mon iTunes les Podcasts en esperanto pour avoir une idée de la prononciation qu’évoquait Philippakos. J’en ai téléchargé deux, un émis par la Pologne, l’autre émis par l’Angleterre. Je ne peux m’empêcher de constater que la prononciation n’est pas du tout la même, et qu’elle ne tient pas seulement à un accent polonais ou autre ! Je n’y connais rien en esperanto mais pratique des langues étrangères suffisamment différentes les unes des autres pour repérer ce qui est de l’ordre d’un simple roulement de -r- ou ce qui va au-delà, avec une intonation (fondamentale dans certaines langues où si on ne marque pas les accents toniques, on s’expose à une incompréhension quasi totale), une dynamique de la phrase qui ne sera pas la même selon la nationalité de la personne, et, malgré tout, l’accent aussi, qui joue un grand rôle : quelqu’un à côté de moi vient de me dire, en écoutant la bande audio « c’est prononcé par une Chinoise », alors que c’était la « version » polonaise ! Je pose donc la question en totue naïveté : l’esperanto est-il fait pour être une langue orale ou un outil de communication écrit ? J’ai des doutes sur son efficacité internationale (et non interculturelle, qui m’a fait bondir : l’esperanto relève de tout ce qu’on veut sauf du l’interculturel ! Multi- ou poly- mais pas inter-, non !) ; bien sûr, les adeptes vont me dire « ah, au dernier congrès d’esperanto, j’ai tout compris de ce que disait mon voisin arabe » mais n’est-ce pas le lieu-même de rencontre des puristes de la langue ? Je demande justement à entendre un Arabe parler esperanto à un Japonais pour être convaincue de l’intérêt oral de l’idiome. Et je constate que tous les commentaires ici font référence à de la littérature, de la poésie, des articles, des journaux sur Internet, mais rarement à des échanges oraux hors des fameux congrès tautologiques.

D’ailleurs, j’aimerais bien aussi que les spécialistes puissent me renseigner sur sa répartition géographique d’apprentissage dans le monde : y a-t-il des pays plus fervents défenseurs que d’autres ? On pourrait penser que ce sont ceux qui sont le plus soumis à l’hégémonie anglophone qui prôneraient le plus l’apprentissage de l’esperanto. Mais qui sont-ils vraiment ? Ce serait intéressant de le savoir ici. Krokodilo dit que le France a voté non à l’EO mais a-t-il des renseignements plus généraux, au-delà de l’Europe ?

Une anecdote symbolique : il y a 2 ans, tous les chercheurs du CNRS ont reçu des consignes visant à lutter contre l’anglophonie croissante et leur demandant de rédiger leurs articles en français, même dans des revues étrangères. Belle initiative mais complètement absurde quand on sait qu’un article en français a tous les risques d’être refusé d’entrée par une revue internationale (je signale que je parle anglais comme un Basque l’espagnol !). Mais jamais au grand jamais, on n’a songé à écrire ses articles scientifiques en esperanto (sauf peut-être les chercheurs en esperanto

D’abord, suite au vibrant appel de Krokodilo, je suis allée chercher sur mon iTunes les Podcasts en esperanto pour avoir une idée de la prononciation qu’évoquait Philippakos. J’en ai téléchargé deux, un émis par la Pologne, l’autre émis par l’Angleterre. Je ne peux m’empêcher de constater que la prononciation n’est pas du tout la même, et qu’elle ne tient pas seulement à un accent polonais ou autre ! Je n’y connais rien en esperanto mais pratique des langues étrangères suffisamment différentes les unes des autres pour repérer ce qui est de l’ordre d’un simple roulement de -r- ou ce qui va au-delà, avec une intonation (fondamentale dans certaines langues où si on ne marque pas les accents toniques, on s’expose à une incompréhension quasi totale), une dynamique de la phrase qui ne sera pas la même selon la nationalité de la personne, et, malgré tout, l’accent aussi, qui joue un grand rôle : quelqu’un à côté de moi vient de me dire, en écoutant la bande audio « c’est prononcé par une Chinoise », alors que c’était la « version » polonaise ! Je pose donc la question en totue naïveté : l’esperanto est-il fait pour être une langue orale ou un outil de communication écrit ? J’ai des doutes sur son efficacité internationale (et non interculturelle, qui m’a fait bondir : l’esperanto relève de tout ce qu’on veut sauf du l’interculturel ! Multi- ou poly- mais pas inter-, non !) ; bien sûr, les adeptes vont me dire « ah, au dernier congrès d’esperanto, j’ai tout compris de ce que disait mon voisin arabe » mais n’est-ce pas le lieu-même de rencontre des puristes de la langue ? Je demande justement à entendre un Arabe parler esperanto à un Japonais pour être convaincue de l’intérêt oral de l’idiome. Et je constate que tous les commentaires ici font référence à de la littérature, de la poésie, des articles, des journaux sur Internet, mais rarement à des échanges oraux hors des fameux congrès tautologiques.

D’ailleurs, j’aimerais bien aussi que les spécialistes puissent me renseigner sur sa répartition géographique d’apprentissage dans le monde : y a-t-il des pays plus fervents défenseurs que d’autres ? On pourrait penser que ce sont ceux qui sont le plus soumis à l’hégémonie anglophone qui prôneraient le plus l’apprentissage de l’esperanto. Mais qui sont-ils vraiment ? Ce serait intéressant de le savoir ici. Krokodilo dit que le France a voté non à l’EO mais a-t-il des renseignements plus généraux, au-delà de l’Europe ?

Une anecdote symbolique : il y a 2 ans, tous les chercheurs du CNRS ont reçu des consignes visant à lutter contre l’anglophonie croissante et leur demandant de rédiger leurs articles en français, même dans des revues étrangères. Belle initiative mais complètement absurde quand on sait qu’un article en français a tous les risques d’être refusé d’entrée par une revue internationale (je signale que je parle anglais comme un Basque l’espagnol !). Mais jamais au grand jamais, on n’a songé à écrire ses articles scientifiques en esperanto (sauf peut-être les chercheurs en esperanto  ). Je travaille personnellement sur certains dialectes archaïques grecs et je me verrais mal les rédiger en esperanto. Par curiosité là encore, je suis allée regarder sur Internet un dictionnaire franco-esperanto et je doute fort pouvoir parler de la dissimilation prémycénienne des labiovélaires en dorsales antérieure à la labialisation et la palatalisation !

Ce qui induit donc une autre question tout aussi naïve et curieuse : l’esperanto, langue du peuple (et donc démocrate comme le disait Krokodilo) ou langue à multi-niveaux capable d’être employée en toutes circonstances ? Les deux ne sont pas forcément antithétiques, certes, mais j’ai l’impression que le lexique mondial et national va très vite, trop vite peut-ête pour que l’esperanto suive. Il y a sans doute des mises à jour, des mots nouveaux, comme dans le Larousse chaque année, mais maintenant, qui va les créer ? Zamenhof avait conçu un système fermé, bien que vaste, et je demeure persuadée que si on a pu apprendre « sa » langue, ensemble complet et structuré, l’arbitraire de la création contemporaine de nouveaux mots peut être un frein à l’apprentissage actuel de l’esperanto.

Y a-t-il forcément un consensus autour des néologismes ? Y aurait-il un petit groupe de personnes qui se réunirait régulièrement en disant « bon, alors ce matin, on va trouver comment traduire gigabytes et logiciel » (je n’ai pas dit "software !) ? Cela me semble aller à l’opposé d’une langue qui se voudrait internationale et démocratique ! Cela opposerait donc les créateurs et le bas-peuple et à mon humble avis, qui vaut ce qu’il vaut dans sa naïveté originelle, c’est une des raisons pour laquelle l’esperanto ne se place toujours pas comme langue d’avenir.

Je ne demande pas mieux cependant que d’être convaincue et j’attends beaucoup de la force de persuasion de Krokodilo !

). Je travaille personnellement sur certains dialectes archaïques grecs et je me verrais mal les rédiger en esperanto. Par curiosité là encore, je suis allée regarder sur Internet un dictionnaire franco-esperanto et je doute fort pouvoir parler de la dissimilation prémycénienne des labiovélaires en dorsales antérieure à la labialisation et la palatalisation !

Ce qui induit donc une autre question tout aussi naïve et curieuse : l’esperanto, langue du peuple (et donc démocrate comme le disait Krokodilo) ou langue à multi-niveaux capable d’être employée en toutes circonstances ? Les deux ne sont pas forcément antithétiques, certes, mais j’ai l’impression que le lexique mondial et national va très vite, trop vite peut-ête pour que l’esperanto suive. Il y a sans doute des mises à jour, des mots nouveaux, comme dans le Larousse chaque année, mais maintenant, qui va les créer ? Zamenhof avait conçu un système fermé, bien que vaste, et je demeure persuadée que si on a pu apprendre « sa » langue, ensemble complet et structuré, l’arbitraire de la création contemporaine de nouveaux mots peut être un frein à l’apprentissage actuel de l’esperanto.

Y a-t-il forcément un consensus autour des néologismes ? Y aurait-il un petit groupe de personnes qui se réunirait régulièrement en disant « bon, alors ce matin, on va trouver comment traduire gigabytes et logiciel » (je n’ai pas dit "software !) ? Cela me semble aller à l’opposé d’une langue qui se voudrait internationale et démocratique ! Cela opposerait donc les créateurs et le bas-peuple et à mon humble avis, qui vaut ce qu’il vaut dans sa naïveté originelle, c’est une des raisons pour laquelle l’esperanto ne se place toujours pas comme langue d’avenir.

Je ne demande pas mieux cependant que d’être convaincue et j’attends beaucoup de la force de persuasion de Krokodilo !

-

Satire,

Je ne ferai pas un cours, j’en serais incapable. Réaction d’un néophite : Ce qui est assez « marrant » dans ce langage, c’est qu’il se contruit par des particules en plus des mots de base. Préfixes, suffixes changent la signification. Il peut donc y avoir des néologismes qui n’existent même pas dans une autre langue qu’avec l’ajoute d’un adjectif.

Si on connait la fonction de ces « particules », on construit ce qu’on veut. L’esperanto est un légo. Les règles de terminaison des mots est fixée (temps des verbes, nom, adjectif, adverbe, pluriel).

Pour le reste, krokodilo, à toi.

-

Les dicos spécialisés il est existe celui de médecine par exemple, bien sur il n’exite pas tous les dicos spécialisés en eo, le prbleme c’est qu’il n’y pas assez de monde en eo dans une spécialité pour faire un dico spécialisé. mais cela est tout à fait réalisable assez rapidement si le besoin en est au niveau de la communication, dans ma profession, il n’y avait pas de terminologie réactualisé au niveau internationale depuis un certain temps, en moins d’une année, cette terminologie était mise à jour et diffusé dans les nouveaux articles.

pour la terminologie en eo, le probleme est encore plus rapide car il suffit de prendre la terminologie commune et de l’esperantiser, ca prend 2 minutes, je l’ai tenté dans ma terminologie, il reste quelques erreures parfois mais qui peuvent facilement être gommer par d’autres moyens

Dans un autre poste une autre personne l’avais fait dans on domaine et avait aussi réussi rapidement. Donc rien n’est impossible

-

@ L’Enfoiré : merci du début de décryptage. Un peu comme en grec moderne, donc, où avec un système sémantique de préfixes, on peut créer des néologismes. Mais sont-ils pérennes ou transitoires ? Je veux bien croire néanmoins au côté ludique de la chose parce qu’à mon avis, on y retrouve des consonances familières. Cependant en turc, par exemple, langue à agglutination, l’aspect « marrant » de l’apprentissage reste peu évident pour un (Indo)Européen de l’Ouest qui n’a aucun son, aucune racine auxquels se raccrocher.

-

@Satyre,

Je réponds en vitesse. Ici, l’origine est plus proche. Je vais te donner un exemple :

Racine « nokt »

Mot nokto = la nuit (tous les objets terminés par « -o »)

pluriel noktoj = les nuits (plur « -j »)

adj nokta = nocturne (adj terminés par « -a »)

adv nokte = nuitamment (adv terminés par « -e »)

verb. inf. nokti = faire nuit (verb terminés par « -i »)

verb. pres = noktas

verb. passé= noktis

verb. furur= noktos

Prononciation : accent tonique sur avant dernière syllabe.

Suite au prochaine numero.

-

Par contre, les Turcs avancent vite en Eo

De plus, un correspondant m’a raconté qu’il a cartonné au premier cours de turc où il s’est inscrit comme débutant, et c’est grâce à l’espéranto, aux mécanismes de vortfarado (formation de mots). Un brin d’autopub : jetez un oeil sur le manuel d’Eo traduit du russe :

De plus, un correspondant m’a raconté qu’il a cartonné au premier cours de turc où il s’est inscrit comme débutant, et c’est grâce à l’espéranto, aux mécanismes de vortfarado (formation de mots). Un brin d’autopub : jetez un oeil sur le manuel d’Eo traduit du russe :http://skirlet.free.fr/espace.htm

C’est pas long

« Mais sont-ils pérennes ou transitoires ? »

La notion de néologismes en Eo n’est pas la même que, par exemple, en français. On dit « verdoyer » mais pas « rosoyer », donc ce mot serait un néologisme. En espéranto, il est possible « verdi » (verdoyer), mais également « rozi », « flavi », « blui » etc. Un mot qui a un sens est légitime en Eo. Des vrais néologismes connaissent le même sort que dans d’autres langues : certains restent, d’autres pas. Par exemple, quand la nécessité est apparu pour le mot « ordinateur », deux mots étaient en compétition : « komputoro » et « komputilo ». C’est « komputilo » qui a gagné

-

« D’ailleurs, j’aimerais bien aussi que les spécialistes puissent me renseigner sur sa répartition géographique d’apprentissage dans le monde : y a-t-il des pays plus fervents défenseurs que d’autres ? »

Je ne saurais faire un aperçu mondial, mais en Chine il y a plus d’universités qui enseignent l’espéranto qu’en France. Certaines enseignent même en Eo. En Russie, il y a quelques universités avec l’espéranto, et j’en connais une qui enseigne en Eo. En Hongrie, l’espéranto est présent dans l’enseignement, on peut le présenter au bac.

« mais n’est-ce pas le lieu-même de rencontre des puristes de la langue ? »

Non. Les gens sont différents.

« Je demande justement à entendre un Arabe parler esperanto à un Japonais pour être convaincue de l’intérêt oral de l’idiome. »

Comme les congrès d’espéranto n’utilisent pas de traducteurs, cette situation n’a rien d’inhabituel.

« l’accent aussi, qui joue un grand rôle »

L’accent, tout le monde l’a. Il n’empêche pas de communiquer en Eo.

« Et je constate que tous les commentaires ici font référence à de la littérature, de la poésie, des articles, des journaux sur Internet, mais rarement à des échanges oraux hors des fameux congrès tautologiques. »

Essayez skype pour voir

« Une anecdote symbolique : il y a 2 ans, tous les chercheurs du CNRS ont reçu des consignes visant à lutter contre l’anglophonie croissante et leur demandant de rédiger leurs articles en français, même dans des revues étrangères »

L’anecdotique est l’utilisation d’une langue très mal adapté pour la communication internationale... Les chercheurs devraient tout de même publier en français dans les revues françaises, mais on dirait que la tendence est de se publier uniquement dans les revues anglosaxonnes, injustement considérées conne « internationales ». Mais cela confirme la nécessité d’une langue d’échanges.

« Il y a sans doute des mises à jour, des mots nouveaux, comme dans le Larousse chaque année, mais maintenant, qui va les créer ? »

Les mêmes personnes que d’habitude - les locuteurs. Ils le font depuis 120 ans déjà

« Y aurait-il un petit groupe de personnes qui se réunirait régulièrement en disant »bon, alors ce matin, on va trouver comment traduire gigabytes et logiciel« (je n’ai pas dit »software !) ?"

Non.

-

Merci à L’Enfoiré pour la première leçon. Vivement ce soir que je l’inaugure !

Et merci aussi à Skirlet (Scarlett en EO ? Comment dit-on Rhett Butler ?

Et merci aussi à Skirlet (Scarlett en EO ? Comment dit-on Rhett Butler ?  ) pour les précisions et les réponses censées à mes questions. Allez, je me branche sur Skype EO ! Dankon multa !

Une seule chose semblerait aller dans le sens de mes idées : « komputilo » l’a « emporté » sur « komputoro », dis-tu. Usage du plus grand nombre ? Dans ce cas, c’est bien la caractéristique d’une langue. Ou décision officielle et officialisée ensuite ? Quand on voit qu’il y a encore des dissensions et des scissions à propos des accents, on peine à croire que c’est le peuple qui fait naturellement évoluer l’EO.

) pour les précisions et les réponses censées à mes questions. Allez, je me branche sur Skype EO ! Dankon multa !

Une seule chose semblerait aller dans le sens de mes idées : « komputilo » l’a « emporté » sur « komputoro », dis-tu. Usage du plus grand nombre ? Dans ce cas, c’est bien la caractéristique d’une langue. Ou décision officielle et officialisée ensuite ? Quand on voit qu’il y a encore des dissensions et des scissions à propos des accents, on peine à croire que c’est le peuple qui fait naturellement évoluer l’EO. -

Satyre satirique

Votre message est intéressant mais aborde beaucoup d’aspects différents qui chacun demandent pas mal de développements.

« Je ne peux m’empêcher de constater que la prononciation n’est pas du tout la même, et qu’elle ne tient pas seulement à un accent polonais ou autre ! »

Personnellement, j’ai pour l’instant très peu utilisé l’Eo à l’oral, mais j’ai écouté diverses radios, dont une italienne et une polonaise. On entend effectivement des différences, mais l’essentiel est homogène, à savoir l’accent tonique et le fait de ne pas diphtonguer, de bien individualiser les lettres (une lettre = un son). Au final, il y a bien moins de différences qu’entre les différents accents français, ou anglais, sans parler des différentes sortes d’anglais qui s’est beaucoup dialectisé dans le monde entier. J’ai déjà entendu un irlandais à vitesse normale, je n’y comprenais rien, pas un mot.

« Je pose donc la question en toute naïveté : l’esperanto est-il fait pour être une langue orale ou un outil de communication écrit ? » C’est une langue à part entière, donc dotée de toutes les possibilités : oral, écrit, évolutivité, avec en bonus une stabilité supérieure de par sa conception, comme le noyau dur d’une programmation (« le linux des langues » !) « l’esperanto relève de tout ce qu’on veut sauf du l’interculturel ! Multi- ou poly- mais pas inter-, non !) ; bien sûr, les adeptes vont me dire « ah, au dernier congrès d’esperanto, j’ai tout compris de ce que disait mon voisin arabe » mais n’est-ce pas le lieu-même de rencontre des puristes de la langue ? Je demande justement à entendre un Arabe parler esperanto à un Japonais pour être convaincue de l’intérêt oral de l’idiome. Et je constate que tous les commentaires ici font référence à de la littérature, de la poésie, des articles, des journaux sur Internet, mais rarement à des échanges oraux hors des fameux congrès tautologiques. »

Si après trois ans d’étude à un rythme pépère, je comprends ce qu’écrit un Japonais, ou un Anglais, qu’est-ce donc sinon un pont entre les cultures ? La conception de la langue était multi ou poly, comme vous dites, mais son usage le destine clairement à être un pont entre les cultures. Bien sûr qu’on fait souvent référence à l’écrit, la lecture chez soi est pratique pour progresser, et alors ? Si je lis des contes asiatiques, des romans d’une autre langue en espéranto, c’est bien interculturel, je ne vois pas le problème.

« On pourrait penser que ce sont ceux qui sont le plus soumis à l’hégémonie anglophone qui prôneraient le plus l’apprentissage de l’espéranto. Mais qui sont-ils vraiment ? Ce serait intéressant de le savoir ici. »

Non : ceux qui sont soumis à l’hégémonie de l’anglais, sont, comment dire, soumis ! N’oublions pas que la France dépense 80 millions d’euros par an pour diffuser des informations en anglais (France 24), le tout maquillé en plurilingue pour faire passer the pill, et que l’anglais est quasiment obligatoire (faute de choix) à l’école primaire depuis la calamiteuse réforme de l’initiation « aux » langues...

« il y a 2 ans, tous les chercheurs du CNRS ont reçu des consignes visant à lutter contre l’anglophonie croissante et leur demandant de rédiger leurs articles en français, même dans des revues étrangères. Belle initiative mais complètement absurde quand on sait qu’un article en français a tous les risques d’être refusé d’entrée par une revue internationale »

Je l’ignorais ; enfin une prise de conscience chez les scientifiques. Même l’Institut Pasteur qui a eu un beau procès à l’américaine pour la découverte du virus du sida a baissé les bras. Pas absurde du tout : en publiant en français, on garde l’antériorité en cas de litige juridique. On évite aussi que les comités de lecture des revues anglo-saxonnes gardent un article sous le coude pour raison d’évaluation et glissent quelques mots sur le sujet à une équipe concurrente... Le gouvernement pourrait très bien soutenir la prépublication systématique en français, financer la traduction, au lieu de claquer du pognon avec une télé en anglais. L’alternative, c’est la domination anglo-saxonne sur le monde scientifique, la peur de parler dans les congrès et de se montrer ridicule avec un broken english, la diffusion de leur façon de penser (ex : la brevetabilité du vivant), la mainmise par des natifs sur les postes de direction des grandes revues, des comités de lecture, des organisations internationales, de la terminologie, c’est le lent déclin du français scientifique. Si les scientifiques connaissaient vraiment quelque chose à l’Eo, ils ne pourraient que l’approuver : comment ne pas se rendre compte que les si nombreuses exceptions et tournures idiomatiques de l’anglais ou du français sont un poids immense pour la mémoire de l’apprenant, une perte de temps inouïe d’un point de vue scientifique ?

Ci-dessous, un lien vers un message où j’énumérais quelques mesures qui pourraient être prises facilement dans le domaine scientifique (« 18 mesures, etc ; ») : http://www.voxlatina.com/forums/viewtopic.php?t=1618

« Je travaille personnellement sur certains dialectes archaïques grecs et je me verrais mal les rédiger en esperanto. Par curiosité là encore, je suis allée regarder sur Internet un dictionnaire franco-esperanto et je doute fort pouvoir parler de la dissimilation prémycénienne des labiovélaires en dorsales antérieure à la labialisation et la palatalisation »

Le vocabulaire spécialisé est effectivement toujours en retard en Eo, faute d’usage spécialisé au même rythme, en temps réel, et de spécialistes de la même discipline espérantistes, mais de peu, ce n’est pas un gros problème.

« Zamenhof avait conçu un système fermé, bien que vaste, et je demeure persuadée que si on a pu apprendre « sa » langue, ensemble complet et structuré, l’arbitraire de la création contemporaine de nouveaux mots peut être un frein à l’apprentissage actuel de l’esperanto. »

Quand on crée le joli « courriel » pour remplacer « mail », c’est aussi de la création arbitraire, et alors ?

L’espéranto n’est pas un système fermé ; c’est la strucure et les règles de base qui sont fixes, constituant le noyau dur de la langue qui lui donne sa stabilité, mais les possibilités de combinaison par agglutination sont illimitées. La seule limite étant que le mot nouveau respecte les règles et qu’il ait une signification.

« Je ne demande pas mieux cependant que d’être convaincue et j’attends beaucoup de la force de persuasion de Krokodilo ! »

C’est trop d’honneur, d’autant que je ne fais que répéter ce que d’autres m’ont fait comprendre, mais si vous me permettez de répondre à un compliment par une critique (c’est mon mauvais fond qui ressort) : il vous faut aussi faire preuve de curiosité, disons plus qu’en allant voir si un dico traduit tel ou tel terme spécialisé. Sans apprendre l’Eo, mais en analysant sa structure, qui le rend à la fois souple et précis, stable et évolutif. Mes collègues ont cité beaucoup de liens vers d’intéressants articles.

-

« Et merci aussi à Skirlet (Scarlett en EO ? Comment dit-on Rhett Butler ? ) »

De rien

« Skirlet » c’est en VO, toute ressemblance avec Scarlett est purement fortuite, et les noms propres, on les espérantise ou pas, au choix.

« Une seule chose semblerait aller dans le sens de mes idées : »komputilo« l’a »emporté« sur »komputoro« , dis-tu. Usage du plus grand nombre ? Dans ce cas, c’est bien la caractéristique d’une langue. »

Exactement, c’est l’usage qui a tranché. Il n’y a pas de groupe restreint qui décide, et cela depuis la parution de Fundamento, parce que Zamenhof a abandonné tous les droits d’auteur sur la langue, en souhaitant qu’elle soit développée par les locuteurs.

« Quand on voit qu’il y a encore des dissensions et des scissions à propos des accents, on peine à croire que c’est le peuple qui fait naturellement évoluer l’EO. »

Les scissions, il n’y en a pas depuis l’affaire de l’ido. C’est juste qu’un pourcentage minime est atteint de réformite, et d’autres personnes s’essaient à la création des langues. C’es bel et bien les locuteurs qui développent l’espéranto

-

Je pense qu’une langue pour être apprise doit s’ancrer dans une motivation matérielle. Or le moteur de nos sociétés c’est le commerce, la diffusion des connaissances techniques et scientifiques et tous ça passe par l’anglais domination des USA oblige. Le besoin de communiquer passe par une langue commune et il me semble que l’anglais est bien parti pour être ce dénominateur commun. Et pourquoi pas cette langue plutôt qu’une autre.

-

Pixel (bonne idée, votre avatar, je suis jaloux, moi qui habite dans une ville orbitale)

Des raisons qui plaident contre l’anglais, il y en a des tas !

Langue très difficile (autant que le français, mais pour des raisons différentes). Je ne développe pas. En cliquant sur mon pseudo, et en cherchant mon article sur les difficultés relatives des langues, vous tomberez sur toute une discussion à ce propos.

InjusticeS : politique, scientifique, personnelle (toute situiation ou un natif doit discuter ou négocier avec un non natif). pendant les 1500 à 4000 heures que vous avez consacrées à étudier l’anglais, les anglais, eux, ont dragué des meufs, ou révisé leurs maths, ou leur anglais si difficile..., ou appris l’arabe, l’espagnol ou le chinois, gardant ainsi toujours sur nous un avantage à l’embauche ou un avantage commercial !

Illégalité : l’Union européenne a inscrit dans ses textes fondateurs l’égalité des langues !

Il a prouvé son échec dans ce rôle : depuis le temps que paraît-il le monde entier parle anglais, il faut toujours autant d’interprètes dans les réunions internationales, et les natifs prennent toujours davantage la parole que les congresistes non natifs...

-

Bonjour et merci pour l’avatar.

Pour l’anglais c’est vrai que c’est difficile. Après 7ans en scolarité je n’aligne pas deux mots. Maintenant pour l’espéranto je ne vois pas bien le moyen de l’imposer si ça passe pas par le circuit économique

-

Pixel

Les forces économiques ne sont pas les seules à régir nos sociétés, il ya aussi les assemblées, les politiques, même s’ils sont soumis aux élections et aux lobbies de l’économie... Je veux dire que si Bruxelles voulait vraiment d’une solution plus neutre, plus juste et plus efficace que l’anglais à la communication au sein de l’Europe, ils lanceraient des essais, des études, la France rendrait enfion possible en option l’étude de l’Eo. Il n’est pas nécessaire d’être immédiat, il suffit de bonne volonté, d’ouvrir le débat et de privilégier l’intérêt collectif.

-

Eh bien il faudrait l’imposer par la voie politique

Après tout, les questions d’intérêt général et d’organisation de la société c’est dans ce rayon-là, non ? Etant donné qu’à peu près tout le monde a intérêt à ce qu’on utilise une langue commune équitable plutôt que l’anglais...

Après tout, les questions d’intérêt général et d’organisation de la société c’est dans ce rayon-là, non ? Etant donné qu’à peu près tout le monde a intérêt à ce qu’on utilise une langue commune équitable plutôt que l’anglais... -

Saluton Krokodilo,

Comme tu le sais j’ai pris un peu de temps pour apprendre les bases de l’esperanto.

Quelques leçons et quelques exercices qui ont été corrigées.

Mais, comme toujours, quand on n’utilise pas pendant un certain temps, on oublie très vite.

Vois mon premier commentaire. Je proposais de créer une rubrique « esperanto » ou « eo » (comme tu dis).

Ceux qui le désirent pouraient s’y exercer.

Remonte la proposition à Carlo (il n’est pas présent pour le moment). Pourquoi pas ?

-

Une rubrique en Eo, pourquoi pas. Ce serait bien

-

Saluton L’enfoiré, je suis pas sûr que ça corresponde bien au principe d’AV : seuls le liraient les espérantistes, et il existe déjà de nombreux forums où discuter en Eo. Que l’on puisse en parler lorsque tel ou tel aspect de l’actualité s’y rapporte, c’est déjà très intéressant, par exemple fin septembre la journée des langues, 2008 l’année des langues décrétée par l’Unesco, etc.

-

Je trouve l’article inintéressant, car pour moi le parallèle n’est pas pertinent. On n’a pas besoin d’apprendre une nouvelle langue pour aller au cinéma. Alors que l’espéranto, on a besoin de l’apprendre. Et comme il est interdit presque partout, en tout cas à l’école, c’est pas facile. Le cinéma est-il interdit depuis 100 ans ? La comparaison ne va pas loin, la raison du prétendu « échec » est vite trouvée.

Pour aller plus loin, voici quelques raisons du relatif insuccès de l’espéranto à ce jour, tirées d’une FAQ de la toile :

* 1/ Il y a mille ans, la langue la plus couramment utilisée dans les échanges internationaux était le latin. Il y a un siècle, c’était le français. Aujourd’hui, c’est incontestablement l’anglais. Oserait-on en conclure que le français est une langue du passé ? Et qu’en sera-t-il de l’anglais dans un siècle ? L’espéranto est une langue jeune, qui a encore toute la vie devant elle !

* 2/ La notion d’échec est relative à l’objectif qu’on s’est fixé. Or, d’après la Déclaration de Boulogne (09 08 1905), l’espérantisme est l’effort fait pour répandre dans le monde entier l’usage d’une langue neutre, qui « ne s’imposant pas dans la vie intérieure des peuples et n’ayant aucunement pour but de remplacer les langues existantes », donnerait aux hommes de diverses nations la possibilité de se comprendre entre eux, qui pourrait servir pour les institutions publiques dans les pays où se trouvent des rivalités de langues, et dans laquelle pourraient être publiés les ouvrages qui ont un intérêt égal pour tous les peuples. Toute autre idée que tel ou tel Espérantiste pourrait lier à l’espérantisme est une affaire purement privée dont l’Espérantisme n’a pas à répondre.

o L’objectif peut être formulé aussi : tous ceux qui la parlent peuvent se comprendre (cf [Unua Libro]). On peut dire que cet objectif est largement atteint (argument loto) : tous ceux qui l’ont appris et le parlent peuvent mettre en pratique cette intercompréhension. Chaque année, des congrès rassemblent des milliers d’espérantophones originaires de tous les continents, chaque année des romans, poèmes, chansons, pièces de théatre, etc. sont publiés en espéranto. Sur l’internet, une recherche autour du mot « espéranto » donne 46 500 000 pages environ.

* 3/ L’espéranto fait partie des 4% de langues les plus parlées au monde. Et sur internet sa place est encore plus forte. Il y a malheureusement à travers le monde des milliers de langues qui ont moins de locuteurs que l’espéranto, dont un grand nombre sont menacées d’extinction. L’espéranto se porte donc plutôt bien, et, bien que le nombre de ses locuteurs ne soit pas facile à évaluer, il semble plutot augmenter : ainsi, les cours d’espéranto, aussi bien dans les clubs locaux que lors des congrès ou sur l’internet, ne désemplissent pas.

* 4/ Le succès d’une langue ne dépend pas de ses qualités linguistiques, comme l’a bien montré Umberto Eco ; il est avant tout lié à des conditions politiques et économiques. On ne peut pas reprocher à l’espéranto de ne pas avoir été adopté par l’ONU, par l’Union Européenne etc. La responsabilité de cette non-adoption en incombe à ces organisations, et à certains pays, qui ont mis leur veto chaque fois que la question a été mise à l’ordre du jour. La position de la France est à ce titre particulièrement édifiante. Chaque fois qu’elle a pu, et qu’elle en a l’occasion encore actuellement, alors même que le français a perdu son rang de première langue internationale, relégué au rang de langue régionale par l’anglais, la France s’oppose à l’introduction de l’espéranto au baccalauréat. Et c’est la France qui a enterré le rapport Nitobe à la Société des Nations en 1922.

o C’est vrai que l’espéranto touche pour l’instant un public très inférieur au potentiel. Il réussira vraiment le jour où on le prendra enfin au sérieux, où politiciens, linguistes, et tout simplement chaque citoyen s’y intéressera sans a priori et sans mauvaise foi. Pendant des décennies, les ministres successifs ont renvoyé aux associations d’espéranto le meme discours, les memes lettres, montrant qu’ils n’avaient pas pris la peine d’étudier la question. C’est encore souvent le cas aujourd’hui, meme si une campagne auprès des partis politiques a permis à certains de prendre conscience de leur erreur.

* 5/ Since 1905 it is held an Esperanto Universal Congress every year, which people from all over the world attend. In 1993 it was held in Valencia (Spain), then in Seul in 1994, last year it was held in Tampere (Finland), in 1996 in Prague ... 2007 Yokohama. Only a few thousands out of the millions which can speak Esperanto all over the world can meet in a city -every year a different one- due to economic, professional or political reasons, but they amount to a figure significant enough to prove that assertion is false. Source : http://storm.prohosting.com/jesuo/espefaq2.htm#failure

* 6/ Et vous, vous promettez de vous y mettre quand, à travers le monde, un million de personnes auront signé cette meme promesse ? Des sondages menés dans divers endroits (en France, en Russie) on montré que 33% des personnes interrogées étaient prêtes à apprendre l’espéranto si 10 000 000 de personnes faisaient la même promesse et 33% étaient prêtes à l’apprendre si elles savaient où et comment l’apprendre. Toujours est-il que même si on se contente de 30% de gens qui seraient prêts à l’apprendre soit tout de suite, soit quand 10 000 000 de gens font cette promesse, on arrive à 20 millions des français (sur 60 millions)...

Claude Piron :

* 7/Echec./ Montrer que l’Eo fonctionne parfaitement pour ceux qui l’ont appris, et ceux-ci sont répandus sur la terre entière. Pour ceux-ci, il a parfaitement réussi. Il fonctionne très bien sur internet. Les gens qui lui reprochent de ne pas avoir réussi ne considèrent pas le rythme lent de l’Histoire. Le système métrique a été proposé en 1660. Peut-on dire que 100 après c’était un échec, car il n’était utilisé nulle part ? Non, il n’avait alors *pas encore* réussi. Mais maintenant il a pratiquement conquis le monde. L’Eo, après un siècle, se révèle un plus grand succès que le système métrique après une durée similaire.

* 8/ On peut encore dire ceci : « Est-ce que pour vous réussir signifie que le monde entier doit l’adopter ? Diriez-vous que la 2CV fut un fiasco, car de nombreuses personnes n’ont jamais acheté une 2CV ? Selon moi, si ceux qui le désiraient pouvaient l’acheter l’utiliser, et en étaient contents, elle était un succès. »

* 9/ Il n’est pas exact de dire que l’Eo a eu sa chance et n’en a pas profité. Comparé au système métrique, qui n’était utilisé nulle part 120 ans après sa publication, son succès est impressionnant. L’Eo n’a jamais cessé de se répandre, sauf pendant la période hitléro-stalinienne, mais à un rythme très lent. Il est donc trop tôt pour l’appeler un échec. Il faut attendre voir. Source : message du 05 02 2006.

10/ Il n’est pas exact que l’Eo a échoué. J’ai traversé le monde pour l’OMS, et presque partout j’ai eu des contacts avec des locaux en Eo, dont mes collègues ne parlant que l’anglais n’ont pas pu profiter. C’est vrai, l’Eo est presque inconnu en Malaisie, à Singapour, en Indonésie, en Thailande et aux Philippines, ainsi que dans les pays arabes.

Mais je l’ai abondamment parlé en Chine et au Japon, et je reçois de nombreux courriels en Eo de l’Inde, de Corée du Sud, de l’Iran, et pratiquement du monde entier. En moyenne, six mois d’Eo conduisent à un niveau de communication qui nécessite 6 ans pour l’anglais. L’Eo est donc la langue avec le meilleur rapport efficacité/coût pour les situations internationales ou interculturelles.

La raison pour laquelle l’Eo est peu connu est purement politique, mais la situation évolue. Dans un rapport commandé par le gouvernement français, l’économiste François Grin conclut de ses recherches que l’Europe économiserait 25 milliards d’euros par an si elle adoptait l’espéranto pour résoudre ses terribles problèmes linguistiques. (http://cisad.adc.education.fr/hcee/documents/rapport_Grin.pdf, p. 7). On constate une étrange fossé entre la réalité de l’Eo, telle que je la vis chaque jour, et l’image de cette langue dans les médias. (Message du 29 12 2005)

Comme mentionné par Krokodilo, La question n’est pas binaire (succès/échec), il faut considérer la perspective historique (le « pas encore-isme »), et comparer avec d’autres grands combats (esclavage, droits des femmes, système métrique, paix...)

Cependant comme dit aussi, le phénomène espéranto est unique et incomparable, même avec ces autres grands combats. Jamais auparavant on a essayé de populariser une nouvelle langue destinée aux échanges internationaux ... On ne peut pas se référer à une autre expérience, un autre produit ou service, un autre phénomène. C’est sans précédent.

Umberto Eco :

Le problème de l’Eo ne dépend pas de l’Eo lui-même, mais d’événements politiques, qui dépassent la volonté des espérantistes.

-

Je trouve votre message et votre réflexion intéressants. Cependant, j’aurais plutôt écrit, pour ma part : « Force est de constater que l’Espéranto n’a pas [ENCORE] connu le succès escompté. » Certaines bonnes idées mettent des siècles à percer : regardez l’idée d’une Union Européenne qui garantirait la paix ! Il a fallu beaucoup de temps, et aussi une grosse catastrophe (la deuxième guerre mondiale) pour qu’on lui donne corps...

Quand au cinéma, c’est un divertissement qui ne demande aucun effort préalable au spectateur, au contraire. L’Espéranto est un projet politique, finalement, et suppose une coordination et des efforts généralisés ; c’est plus dur que d’aller voir un film !

-

Pour Aleks et Jérémie. Non le cinéma ne coule pas de source, comme j’ai essayé de le montrer dans cet article. En projetant un film à quelqu’un qui n’en aurait jamais vu, il n’y comprendrait strictement rien. Seulement le cinéma, nous l’avons appris depuis tout petit, sans même en être conscient, comme un enfant apprend une langue étrangère alors que cela devient si difficile une fois passées les premières années de sa vie. Les expériences qui ont été faites, par le passé, de montrer des portraits photographiques à des populations qui n’avaient jamais vu de photographies (difficile aujourd’hui) ont montré que les mères ne reconnaissaient pas leurs enfants et que d’ailleurs personne ne reconnaissait personne. L’apprentissage de l’image est peut-être plus aisé que celui d’une langue (encore que les enfants peuvent apprendre plusieurs langues simultanément sans le moindre problème) mais il n’est pas inné. Pour Krokodilo Le cinéma n’est pas qu’un outil, loin s’en faut. Dire cela reviendrait à résumer un art (une expression) à sa technique... ou encore à dire qu’une langue n’est rien d’autre qu’un outil de communication (c’est je crois le problème pour l’espéranto). Après avoir lu vos commentaires, tout en étant davantage spécialiste d’images que linguiste (bien que vivant entouré de gens dont c’est le métier)je crois que le manque de succès universel de l’espéranto (on peut le regretter)tient à l’absence de culture qui va avec. Je développe : l’EO se présente comme un outil (pour reprendre l’expression de Krokodilo) et pas comme une matière vivante et évolutive comme le sont toutes les langues parlées. Ne pas oublier que ce n’est pas la grammaire qui fait la langue mais la langue qui fait la grammaire. C’est ce qui explique les exceptions dans toutes les langues, qui explique que Grévisse n’appelle pas son ouvrage de référence « grammaire française » mais « le bon usage de la langue française », conscient qu’on ne réduit pas une langue à ses règles. Zamenhof fait le contraire et invente un outil, certes extraordinaire, en édictant des règles auxquelles il essaie de faire adhérer une population. Je crois également que les gens qui apprennent une langue étrangère ne sont pas seulement intéressés par le côté technique de la communication mais qu’ils y associent un côté culturel. Un étranger qui parle le français aime souvent des auteurs français, des personnages qui parlent cette langue (acteurs, politiques, etc), bref une culture à laquelle se référer et même parfois s’identifier. Il s’ensuit inévitablement un problème d’inégalités, comme le souligne un commentaire, le natif d’une langue restant toujours supérieur à l’apprenti tardif et, dans cette mesure, Zamenhof résolvait un problème politique et social. L’expérience historique montre que la langue commune est souvent celle du dominant mais elle met du temps pourtant à se mettre en place : on parle encore grec à la cour de Rome, et le latin ne devient langue commune que bien plus tard (le peuple romain n’a jamais parlé grec pour autant). Jusqu’à présent, une langue commune apprise, que ce soit le grec, le latin ou le français, n’a jamais été une langue populaire et est toujours restée le propre de la classe sociale dominante. Puisse l’espéranto échapper à cette règle mais il reste toutefois du chemin à parcourir quant à la diffusion.

-

La grande différence entre la grammaire cinématographique et l’espérant réside à mon sens en ce que la première a évolué spontanément dans un dialogue constant entre le public et les professionnels, sélectionnant les formes commercialement et artistiquement efficaces et éliminant les formes de moindre intérêt.

A l’inverse, l’espéranto a été créé en 1887, et il était parfait, point barre. Pour s’en convaincre, il n’y a qu’à voir le concert de braiements que l’on obtient de la part de la communauté espérantiste dès qu’on souligne, par exemple, qu’il existe en espéranto des consonnes accentuées (eh oui). Elles sont impossible à écrire sur un clavier bien élevé, ce qui est un comble pour une langue supposée apporter une rationnalisation de la pratique linguistique. Ce point noir a d’ailleurs été soulevé dès les débuts de l’espéranto, mais les rigidités du système sont telles qu’elles n’ont conduit qu’à l’apparition de deux (deux !) graphies correctives concurrentes, en sus de la graphie d’origine.

En outre, regarder un film est souvent distrayant, lire un manuel d’espéranto beaucoup moins. L’élément motivation ’est pas le même.

-

Asp,

C’est vrai. Au sujet des caractères spéciaux, cela parrait abscon d’avoir inventé de nouveaux caractères.

Pour les installer et les utiliser avec ton clavier, il y a un petit module Ek à charger (utilisable en flip flop, désolé c’est de l’anglais)

-

Bonjour papi ASP ca va ?, tiens tu à l’air d’avoir encore alzeimer, ca vais dix fois qu’on te repete qu’avec les ordinateurs de maintenant pas ceux de ton époque que l’on peut m^^ettre des accents regarde ĉ ĥ ĵ. Chers lecteurs ne vous préocupés pas de ce que dit papi, il est comme tous les vieux li radote et n’est jamais content ; rien que son image montre qu’il est en été de décomposition avancé

-

« Je développe : l’EO se présente comme un outil (pour reprendre l’expression de Krokodilo) et pas comme une matière vivante et évolutive comme le sont toutes les langues parlées. »

L’espéranto est à la fois un outil et une langue parlée, vivante et évolutive (reconnue comme telle par des instances non-espérantistes).

« C’est ce qui explique les exceptions dans toutes les langues »

Le chinois est une langue très régulière (une seule exception grammaticale

), d’autres présentes des côtés réguliers (écriture, accent tonique fixe etc.) L’espéranto n’a rien d’inhumain de ce côté-là. De plus, les exceptions n’apportent strictement rien à la communication, ils ne font que la ralentir. D’ailleurs, les langues « naturelles » ont aussi une tendance de se débarraser des complications inutiles : certains temps verbaux ne sont plus utilisés en français, et tous les verbes nouvellement crées sont du premier groupe (sauf « alunir » qui est du deuxième, mais aucun n’appartient au troisième).

), d’autres présentes des côtés réguliers (écriture, accent tonique fixe etc.) L’espéranto n’a rien d’inhumain de ce côté-là. De plus, les exceptions n’apportent strictement rien à la communication, ils ne font que la ralentir. D’ailleurs, les langues « naturelles » ont aussi une tendance de se débarraser des complications inutiles : certains temps verbaux ne sont plus utilisés en français, et tous les verbes nouvellement crées sont du premier groupe (sauf « alunir » qui est du deuxième, mais aucun n’appartient au troisième).« Jusqu’à présent, une langue commune apprise, que ce soit le grec, le latin ou le français, n’a jamais été une langue populaire et est toujours restée le propre de la classe sociale dominante. »

L’espéranto est très démocratique, accessible à toutes les classes sociales.

-

L’auteur,

« je crois que le manque de succès universel de l’espéranto (on peut le regretter)tient à l’absence de culture qui va avec. Je développe : l’EO se présente comme un outil (pour reprendre l’expression de Krokodilo) et pas comme une matière vivante et évolutive comme le sont toutes les langues parlées. »

L’idée qu’une langue n’est pas un simple outil mais le véhicule d’une culture a longtemps été le premier argument des milieux enseignants contre l’idée même de l’Eo. Pourtant, une chose est frappante : depuis quelques années, les pédagogues eux-mêmes parlent d’anglais international, d’anglais de communication (ou plus vulgairement basic english, anglais d’aéroport !. Qu’en conclure ? Que la notion de langue auxiliaire, langue pont entre les cultures fait petit à petit son chemin, car le dogmatisme ne peut résister éternellement à la réalité. Autre exemple, l’Union européenne, qui s’est fondée sur l’égalité des langues, a dû s’adapter aux nécessités, et mettre en place trois langues de travail ; en outre, il ne faudrait pas pousser beaucoup la Commission européenne pour leur faire dire que la lingua franca de l’Europe doit être l’anglais...

Evidemment qu’un étranger qui apprend le français est intéressé par notre culture, ou le sera un jour, mais soyons honnête : la plupart de nos maigres connaissances sur les autres cultures nous viennent de la traduction. Quelques personnes lisent en VO dans une langue étrangère, quelques-unes dans deux, au-delà on tombe dans l’exceptionnel. Ou des contacts directs en voyage, mais là aussi par la traduction, ou en se limitant au visuel.

Et l’un n’exclut pas l’autre : une langue peut être choisie comme langue-outil de communication et posséder une culture. De plus, la naissance puis le développement de l’espéranto, même minoritaire et marginal (mais réellement international), est par lui-même un phénomène culturel sans précédent. Un phénomène culturel n’est-il pas de la culture ?

-

Bien vu pour l’anglais qui en se simplifiant pour les étrangers s’éloigne de la culture anglaise pour devenir acculturé dans sa version internationale. Preuve aussi, s’il en était besoin, de la forte demande d’une langue universelle, demande qui ne peut que s’accroître avec la mondialisation. Alors, partisans de l’espéranto, vous savez ce qui vous reste à faire...

-

Asp Explorer,

Lorsque vous déclarez : « regarder un film est souvent distrayant, lire un manuel d’espéranto beaucoup moins. L’élément motivation ’est pas le même. », vous entrez dans le débat, jusque là modéré, comme un éléphant dans un magasin de porcelaine !

Il conviendrait de comparer ce qui est comparable : entre le manuel d’utilisation d’une caméra et un (bon) cours d’espéranto, la comparaison est plus équitable. De toutes façons, il ne s’agit que d’étapes obligatoires pour la satisfaction future de bien utiliser le matériel et d’en exploiter toutes les possibilités créatives.

Maintenant, si j’ai le choix entre un navet américain à l’eau de rose ou un bouquin de Raymond Shwartz (qui est sûrement pour vous un parfait inconnu), je n’hésiterais pas une seconde.

Le chaînon manquant, pour moi, il est là : un bon cinéaste espérantophone (avec des moyens financiers pas trop ridicules) pour porter à l’écran « Kredu min, sinjorino ! » de Cezaro Rossetti, ou « Kiel akvo de l’rivero » de Shwartz. Ce serait un vrai régal !

-

Il me répugne vraiment en ajoutant ici mon commentaire de faire remonter le score poussif de ce fil né sous une mauvaise étoile, mais puisque la haine m’y conduit sans pour autant m’aveugler, je consens à jeter quelques ducats dans cette poussière mêlée de crachats.

Bien que les commentateurs ne l’aient pas fêté, on accordera quand même à l’auteur, qui prétend vivre à Athènes, mais ignore en réalité presque tout de la culture millénaire du berceau de la culture européenne, qu’il a choisi son sujet on ne peut plus à souhait.

Parler de l’espéranto lui sied comme un gant (excusez-moi d’utiliser une image aussi éculée, mais je n’ai nulle envie de me fatiguer le cerveau pour un papier si médiocre).

Je vois en effet maints parallèles inattendus entre cette langue bricolée et notre misérable écrivant : origines mélangées confinant à la bâtardise ; simplicité, simplisme même, ignorant les exceptions et les nuances et donc synonyme de plate et ennuyeuse uniformité de la pensée ; absence de culture et d’histoire, plante d’un jour, banal champignon phallique artificiel d’une nuit, sans racines ni beauté.