Communisme et libéralisme : deux faces d’une seule et même médaille

Tandis que l'État existe, pas de liberté ; quand régnera la liberté, il n'y aura plus d'État.

Lénine, "L'État et la Révolution"

[NdA : Cet article se situe dans le prolongement de celui examinant le thème du capital (visible à cette adresse : http://irrealpolitik.fr/?p=54) ; je recommande vivement au lecteur peu familier des questions économiques de le parcourir.]

La marche inéluctable du Progrès, bien qu'elle se fît souvent au prix de révolutions destructrices, de guerres meurtrières ou de divers désastres écologiques dont nous pouvons admirer aujourd'hui l'étendue du golfe du Mexique au nord du Japon, en passant par la mer d'Aral et ce qui reste de l'Amazonie, paraît décidément irrésistible, et rien ni personne n'a jusque-là été en mesure de s'y opposer, quelque peu que ce fût.

Nous sortons d'un siècle qui, avec un peu de recul, apparaît aujourd'hui épouvantable. Deux guerres mondiales, trois si l'on y ajoute la guerre dite « Froide », auxquelles on peut adjoindre d'innombrables guerres civiles avec leur cortège de « nettoyages » et d'atrocités de toute sorte, ainsi que des crises économiques dont on a depuis longtemps perdu le compte. Le point culminant de cette fresque apocalyptique étant probablement l'essai grandeur nature de la bombe atomique sur la population civile japonaise en août 1945, sans, pourtant, que la moindre nécessité tactique ou stratégique imposât pareille abomination. Ce fut sans doute le siècle de la barbarie la plus absolue que l'humanité n'ait connue. Sur le plan politique, le XXe fut notamment caractérisé par l'opposition mondiale entre deux systèmes socio-économiques rivaux, du moins, présentés comme tels : le capitalisme « occidental » et le communisme « soviétique ».

Il ne semblait pas, en pleine Guerre froide, qu'il pût y avoir d'autres alternatives crédibles que ces deux-là. Chacun des deux systèmes véhiculait toute une idéologie qui lui était rattachée et dont on a abusivement considéré alors qu'elle en définissait toute l'organisation socio-économique, industrielle, politique et même culturelle. Liberté d'un côté, lutte des classes de l'autre, société de la consommation contre société de la mobilisation, chacun des deux camps faisant feu de tout bois pour alimenter une course aux armements démente dont l'objet était, semblait-il, de départager les deux camps, tandis que le reste du monde vivait dans une terreur permanente, dans l'attente d'une guerre nucléaire qui n'aurait sans doute pas manqué de décimer la planète entière. Fort heureusement, cela ne se produisit pas. L'URSS abandonna simplement la partie, prononça sa propre dissolution, entreprit de douloureuses réformes et on en resta là. Du moins, pour un temps.

Du point de vue idéologique, toutefois, aujourd'hui encore, 20 ans après que l'URSS eût renoncé au « communisme », les débats sont âpres entre tenants du capitalisme et partisans du communisme. Ceux-ci, après avoir abandonné les interprétations stalinienne, puis maoïste semblent aujourd'hui se rabattre, faute de mieux, sur un communisme écolo plus proche du marxisme classique et teinté de trotskisme latino-américain, qu'on appelle à présent « alter-mondialisme ». Il faut savoir, en effet, que bien que la 3e Internationale soviétique fût dissoute en même temps que l'URSS, entraînant la mort clinique de la plupart des partis communistes dans le monde ou, du moins, leur mutation radicale, la 4e Internationale fondée par Trotski existe encore bel et bien. Bien qu'elle ne dispense pas de soutien matériel ou financier direct aux partis qui s'en réclament, ainsi que le faisait la 3e en son temps, la 4e Internationale a réalisé en revanche un travail idéologique bien plus conséquent. Au contraire de son aînée, elle a su perdurer dans le temps, évoluer, s'adapter aux changements, attirer de nouveaux partisans et produire une pensée relativement cohérente et actuelle.

Les alter-mondialistes, de nos jours, constituent de fait le fer de lance d'un vaste mouvement international d'opposition au capitalisme « prédateur » à l'occidentale sans foi ni loi, saccageant la planète, asservissant les peuples et avilissant les individus. Le combat de la défunte URSS semble ainsi en voie de reprendre, poursuivi par d'autres, avec des moyens plus modestes, mais peut-être davantage de détermination. L'URSS, en effet, se servait surtout de son idéologie communiste pour mobiliser sa population et pour promouvoir ses intérêts géopolitiques ; nos alter-mondialistes n'ont pas de population à mobiliser ni d'intérêts géopolitiques à promouvoir. On peut donc considérer à priori qu'ils sont beaucoup plus attachés aux idéaux qu'ils prétendent servir. Pour l'essentiel, il s'agit surtout d'une répartition plus équitable de la richesse entre tous, y compris entre pays « riches » et pays « pauvres », ainsi que de la sauvegarde de l'environnement, quitte à promouvoir la « décroissance » économique, c'est à dire l'arrêt du productivisme à tout prix et de la consommation effrénée, dont le corollaire est de fait la pratique d'une certaine frugalité. Cela les pousse également à militer pour la défense des peuples « indigènes » ou de catégories sociales particulières (agriculteurs, notamment), les deux catégories se recoupant bien souvent, et à s'impliquer fortement dans ce qu'on appelle aujourd'hui l' « humanitaire ».

Les enjeux sont toutefois bien plus sérieux que cela en réalité. On n'y comprendra rien tant qu'on n'aura pas établi de quoi il s'agit et rappelé certains concepts essentiels.

Retour sur la pensée de Marx

L'idéologie marxiste acquit rapidement une popularité mondiale suite à la parution en 1848 du fameux « Manifeste du Parti Communiste », rédigé avec Engels. La thèse directrice de ce court essai socio-économique brille à la fois par sa brièveté, sa cohérence et sa simplicité, ce qui ne pouvait manquer en effet de séduire les masses ouvrières, vivant à l'époque dans des conditions effroyables, en tout cas, en Europe. De nos jours, il n'y a plus vraiment de masses ouvrières en Europe, mais il y en a bien davantage qu'autrefois dans le reste du monde, massivement « prolétarisé » au cours des dernières décennies.

L'idéologie marxiste acquit rapidement une popularité mondiale suite à la parution en 1848 du fameux « Manifeste du Parti Communiste », rédigé avec Engels. La thèse directrice de ce court essai socio-économique brille à la fois par sa brièveté, sa cohérence et sa simplicité, ce qui ne pouvait manquer en effet de séduire les masses ouvrières, vivant à l'époque dans des conditions effroyables, en tout cas, en Europe. De nos jours, il n'y a plus vraiment de masses ouvrières en Europe, mais il y en a bien davantage qu'autrefois dans le reste du monde, massivement « prolétarisé » au cours des dernières décennies.

Marx voit l'activité économique humaine comme un conflit, une rivalité permanente entre deux facteurs majeurs du processus de production (les autres aspects sont moins importants, la production étant de loin l'aspect le plus déterminant) : le travail (W) et le capital (K). Dans ce cadre, la société se découpe en « classes sociales » qui se définissent essentiellement par le capital qu'elles possèdent et le travail qu'elles fournissent.

Les dépossédés qui travaillent dur et n'ont que leur capacité de travail sont définis en tant que « prolétariat ». Si ce prolétariat a été dépossédé, il l'a bien été par quelqu'un ; ces dépossédeurs, exploitant l'immense force de travail du prolétariat à leur seul profit, sont regroupés sous l'appellation générique de « bourgeoisie », définie par le fait qu'elle est propriétaire du capital (c'est à dire, les industriels et les financiers, pour l'essentiel). Propriété établie au sens juridique du terme, mais pas uniquement, puisque la bourgeoisie contrôle à travers la finance et l'industrie tous les leviers du pouvoir : législatif, exécutif, judiciaire et informationnel et s'en sert pour asseoir sa domination.

Deux autres classes, d'importance politique moindre, viennent compléter le tableau : la « petite-bourgeoisie », qui ne diffère de la « grande » qu'en ce qu'elle est beaucoup moins nantie, moins productive, moins raisonnée et plus sentimentale (ce qui ressemble fortement à cette catégorie qu'on a essayé de nous vendre sous le nom de « classe moyenne »), ainsi que le « lumpen-proletariat », qui serait une sorte de sous-prolétariat dégénéré, bon à rien et manipulé par la bourgeoisie (les marginaux, en quelque sorte).

De tout cela il résulte qu'afin de se libérer de ses chaînes, le prolétariat devait coûte que coûte arracher le capital à la bourgeoisie, ce qui devint depuis la publication du « Manifeste » la revendication principale des révolutionnaires d'inspiration marxiste et fut réalisé avec le succès que l'on sait en plusieurs pays, dont notamment la Russie et la Chine.

En dépit de l'apparente cohérence du constat et de sa manifeste puissance de séduction, la dissolution de l'URSS en 1991 discrédita largement les thèses marxistes et, par ailleurs, causa un véritable cataclysme dans le monde « socialiste », pour l'essentiel sous perfusion soviétique. Soudainement privés de soutien financier et politique, de ressources vitales et de protection militaire, de très nombreux États se retrouvèrent livrés à eux-mêmes et, bien plus grave, à la rapacité du camp opposé, c'est à dire, du bloc occidental.

C'est à la même époque que l'alter-mondialisme, jusque-là tenu en échec par la propagande soviétique, manifesta sa vigueur en plein jour. On se souvient notamment des violentes manifestations au G7 de Seattle ainsi qu'à celui de Gênes. Une foule innombrable et inattendue vint crier sa colère devant ce congrès d'arrogants encravatés, censés représenter les États les plus riches et les plus puissants du monde, impuissants pourtant à traiter aucun des maux du monde post-moderne : dans les pays pauvres – sous-développement, pénuries alimentaires, guerres ethniques, pandémies ; dans les pays riches – exclusion, chômage, misère sociale, et cécité politique.

Les controverses entre partisans du capitalisme libéral, qui se sont rebaptisés simplement « libéraux », et ceux du communisme, devenus « alter-mondialistes », reprirent dès lors de plus belle, en dépit du discrédit apparent jeté sur les théories communistes par la défaite idéologique du bloc de l'Est. Force est, une vingtaine d'années après ces évènements, d'admettre un certain nombre de faits.

L'analyse sociale de Marx tient parfaitement la route. L'état de la société décrit par le « Manifeste » en 1848 présente une similitude stupéfiante avec celui dans lequel elle se trouve aujourd'hui. Les fameuses classes sociales définies autrefois par Marx existent bel et bien et peuvent facilement être circonscrites d'après le simple critère du revenu des individus, chose extrêmement aisée à démontrer à notre époque où la liquidation et la monétisation de toutes choses est plus poussée que jamais et où il n'est guère difficile d'avoir les données brutes. L'histoire de l'ascension de la bourgeoisie vers le pouvoir décrite par Marx est quasiment enseignée telle quelle en cours d'histoire dans les écoles, au moment de l'étude de la Révolution Française.

Les solutions qu'il propose dans son programme d'établissement de la « dictature du prolétariat » se sont en revanche révélées franchement désastreuses. Il serait utile, d'ailleurs, de rappeler que Marx était avant toute chose sociologue et historien, et non économiste, bien qu'on persiste abusivement à le ranger dans cette catégorie. En outre, bien qu'on lui attribue tout aussi abusivement la paternité de l'idéologie « marxiste » et des crimes commis en son nom, il conviendrait peut-être également de rappeler qu'il n'eut guère l'occasion de mettre ses thèses en pratique. Le marxisme de Marx était une analyse socio-économique se voulant scientifique ; tout le travail de mise en application politique et pratique fut réalisé par d'autres, avec plus ou moins de bonheur selon les individus et les pays, et les inévitables contraintes de lieu, de temps et de circonstance que chacun dut affronter ; en tant que théoricien, Marx ne pouvait que tout ignorer des contraintes pratiques, politiques et géopolitiques.

Par ailleurs, Marx considérait que le facteur déterminant l'organisation de toute société est son système de production, dans le sens où le système de production économique définirait le système politique tout entier et en tout point, ce qui est, évidemment, une simplification grossière. Considérant la religion avec un certain mépris, il était loin de réaliser la puissance du facteur spirituel dans la genèse et le développement des sociétés et des civilisations.

On connaît la suite de l'histoire. Peu après la prise du pouvoir par le prolétariat, que ce soit en Russie, en Chine ou ailleurs, on s'est aperçu d'une chose aussi imprévue que logique : les « prolétaires » qui se sont retrouvés au pouvoir se sont rapidement éloignés de leurs camarades et devinrent d'authentiques « bourgeois ». La « dictature du prolétariat » s'avéra bien éphémère, même là où elle parut réussir. La situation évolua alors petit à petit vers un inéluctable et naturel retour à la case départ. Les fameux « nouveaux Russes » issus des années 1990 rappellent fortement les « grands ducs » du temps des Tsars ; les nouveaux mandarins chinois sont devenus les meilleurs clients de notre industrie du luxe, dont pourtant bien peu d'entre nos propres compatriotes ont les moyens de profiter. La nomenklatura, partout dans le monde communiste, est devenue de facto la « nouvelle » bourgeoisie reconstituée. La république cubaine semble aujourd'hui être le seul pays communiste à échapper plus ou moins à ce phénomène, probablement parce que c'est le seul qui a eu l'intelligence de garder de réels éléments de démocratie dans son système politique, à l'inverse des pays communistes construits sur le modèle bolchevique, où l'autogestion, bien qu'elle existât quelque temps sous la forme des soviets, fut éradiquée par le jeune État pourtant « soviétique » aussitôt qu'il en fut capable.

Nature et causes de la richesse des nations

Certaines questions ne manquent jamais de revenir lorsqu'on compare les mérites respectifs du communisme et du capitalisme : lequel des deux est le plus efficace ? Lequel permet les meilleures conditions de vie ? Lequel offre les meilleures perspectives de développement économique ? Lequel est le plus résilient ? Et caetera.

À mauvaises questions, mauvaises réponses, masquant la plupart du temps un constat, pourtant évident : ce ne sont que les deux faces d'une seule et même médaille. Ce sont deux systèmes jumeaux, quasiment identiques, différents seulement par le mode de distribution de la propriété du capital. Si les différences culturelles ou politiques entre les peuples et les pays ayant choisi l'une ou l'autre voie peuvent créer une multitude de disparités mineures, qu'on ne manque pas de nous présenter comme étant extrêmement importantes, ce n'est que pour mieux masquer une stupéfiante similitude : aussi bien le capitalisme que le communisme se fixent comme priorité absolue l'accumulation de capital, en vue de la maximisation des capacités de production, au mépris de toute autre considération.

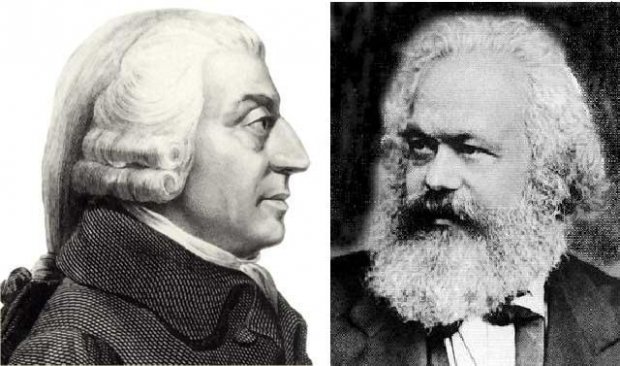

L'éternelle controverse entre tenants du libéralisme et tenants du communisme apparaît du coup assez superficielle, si l'on s'en tient au strict domaine économique. Rien dans les idées de Marx ne s'oppose réellement aux théories de ses prédécesseurs libéraux ; la question porte principalement sur la définition et la distribution du capital. En fait, les travaux de Marx viennent compléter et enrichir ceux des penseurs « libéraux ». Il apparaît dès lors d'autant plus évident à présent que la croisade occidentale contre « l'Empire du Mal » communiste n'aura finalement été qu'une vaste campagne de « relations publiques », une simple posture idéologique fabriquée de toutes pièces, destinée à travestir un combat géopolitique bien réel que se sont livré les empires américain et soviétique entre 1945 et 1991. L'aspect idéologique était en réalité pour les protagonistes le dernier de leurs soucis, tout au plus, un outil, une justification pour continuer à se taper dessus, le plus souvent par États tiers interposés.

L'importance capitale de la productivité en tant que cause majeure de la puissance des États fut mise en évidence dès la fin du XVIIIe siècle par Adam Smith, dans un impressionnant traité qu'il intitula « Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations », publié en 1776. Pour résumer, Smith commence d'abord par poser la question de la définition de la richesse, loin d'être aussi simple qu'elle paraît en avoir l'air, et l'identifie comme découlant de la productivité d'une entité sociale donnée (État, pays, nation, peuple...). De la productivité découlerait tout le reste, c'est à dire, toutes les formes possibles de richesse : terres, industrie, capital financier, immobilier, produits manufacturés, capacités de transport, etc. Ensuite, Smith établit le lien entre la productivité et le degré de division du travail. Enfin, il prouve que cette dernière est directement liée à la taille du marché : plus celui-ci est vaste, plus la division du travail dans la société s'accentue, d'elle-même, générant ainsi un surcroît de productivité, et favorisant l'accumulation de capital, ce qui permet à son tour un éventuel accroissement de productivité. La boucle est alors bouclée.

L'importance capitale de la productivité en tant que cause majeure de la puissance des États fut mise en évidence dès la fin du XVIIIe siècle par Adam Smith, dans un impressionnant traité qu'il intitula « Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations », publié en 1776. Pour résumer, Smith commence d'abord par poser la question de la définition de la richesse, loin d'être aussi simple qu'elle paraît en avoir l'air, et l'identifie comme découlant de la productivité d'une entité sociale donnée (État, pays, nation, peuple...). De la productivité découlerait tout le reste, c'est à dire, toutes les formes possibles de richesse : terres, industrie, capital financier, immobilier, produits manufacturés, capacités de transport, etc. Ensuite, Smith établit le lien entre la productivité et le degré de division du travail. Enfin, il prouve que cette dernière est directement liée à la taille du marché : plus celui-ci est vaste, plus la division du travail dans la société s'accentue, d'elle-même, générant ainsi un surcroît de productivité, et favorisant l'accumulation de capital, ce qui permet à son tour un éventuel accroissement de productivité. La boucle est alors bouclée.

De cette simple et brillante démonstration découle quasiment toute l'histoire du monde du XVIIIe siècle jusqu'à aujourd'hui, des filatures de Manchester aux prolétaires chinois, pakistanais ou marocains « employés » par nos multinationales contemporaines. Seules les techniques et les technologies ont évolué ; les enjeux sont fondamentalement restés les mêmes.

Le facteur fondamental qui permet de faire fonctionner ce mécanisme est clairement la taille du marché, d'où une conséquence, parfaitement logique : les États en compétition sont tenus dès lors de tout entreprendre pour conquérir, alimenter et protéger des marchés, ce qui mène inévitablement à des conflits. Les marxistes appellent cela de l'impérialisme, à juste titre d'ailleurs. Fût-il simplement économique ou franchement militaire, sournois et déguisé ou bien direct et arrogant, ou encore tout cela à la fois, l'objectif est en effet l'agrégation d'espaces économiques transrégionaux, qu'on s'efforce alors d'unifier, ce qui ressemble bel et bien à un processus de construction d'empire.

À ce point de l'exposé, il semble opportun de s'interroger sur la pertinence de tout cela. Est-ce pour fabriquer et écouler des i-Phones et des chaussures Nike que l'on fait autant d'efforts ? Est-ce pour poursuivre un « développement » aussi éphémère qu'insensé qu'on saccage la planète et qu'on engloutit chaque jour, chaque heure des quantités colossales de ressources qui, on le sait à présent, ne seront jamais renouvelées ?

Que l'on fasse tout cela pour des raisons aussi insignifiantes paraît tout à fait inconcevable. La plupart des gens s'intéressant un tant soit peu honnêtement à l'économie, arrivés à cette étape de raisonnement, ne trouvent pas de réponse réellement satisfaisante et finissent par conclure que le système est en effet insensé et qu'il convient, si l'on est anarcho-communiste, de l'éradiquer et d'en construire de toute urgence un nouveau, si l'on est « de gauche », de le réformer, et si l'on est un peu conservateur, de le laisser en l'état, puisqu'après tout, mieux vaut un système mauvais que pas de système du tout. Il convient d'introduire ici la variable géopolitique, sans quoi on serait bien forcé d'admettre qu'on n'est pas plus avancé.

La question de la légitimité étatique

Bien que nous soyons à présent habitués, en tant que peuples riches d'Occident, à disposer d'un confort de vie qui nous paraît dans l'ordre « normal » des choses, nous aurions néanmoins bien tort de croire que ce soit là un acquis définitif, de même que nous serions extraordinairement naïfs de supposer un seul instant que nos dévoués dirigeants aient le moindre souci de nous garantir ce confort. Notre confort est, en vérité, le prix de notre docilité et de notre passivité, et accessoirement, le moyen d'amortir le capital accumulé par l'État, puisqu'en définitive, c'est l'État qui est le bénéficiaire final de l'ensemble des activités économiques qui se déroulent sur son territoire.

Le capital industriel, de nos jours, se présente généralement sous forme de machines-outils incroyablement sophistiquées et excessivement coûteuses. L'entreprise qui acquiert de tels moyens de production entend bien non seulement amortir son investissement, mais aussi en tirer le profit le plus élevé possible ; le banquier ayant consenti à l'industriel le prêt qui lui a permis d'acquérir ces moyens de production entend bien, lui, récupérer sa mise, assortie d'intérêts confortables. En même temps, les gentils employés qui font fonctionner les machines perçoivent un bon salaire, qu'ils peuvent dépenser en fin de semaine pour acheter de bons et beaux produits manufacturés et se distraire en de bons et grands centres commerciaux ; le salaire étant censé croître au fur et à mesure que l'employé progresse dans sa carrière. Ainsi, tout le monde y gagne et tout le monde est content. C'est la fable éculée de l'incontournable économie « libérale » que l'on nous sert à la moindre occasion depuis bientôt cinquante ans, et à laquelle nous avons été trop nombreux à croire bien trop longtemps.

Dans les pays socialistes, une fable fort semblable est enseignée, où il s'agit de faire encore un dernier petit effort pour boucler le « Plan », qui permettra de surpasser pour de bon les méchants impérialistes et de propager enfin la « dictature du prolétariat » au monde entier, où des frères prolétaires exploités n'attendent que cela pour être enfin libérés de leurs chaînes, des ploutocrates et des bourgeois de tout poil.

Dans les deux systèmes, tout est bon pour mobiliser la population et la faire travailler à produire toutes sortes de choses, des automobiles, des avions, des ordinateurs, d'innombrables objets de consommation, tous utiles à une seule et même fin : constituer et entretenir un complexe militaro-industriel performant, productif et aussi polyvalent et complet que possible. Le rapport entre des choses aussi diverses en apparence que le seraient une casserole à surface en téflon et un sous-marin nucléaire semble peu évident, mais il existe nonobstant. Un sous-marin nucléaire serait une chose totalement inenvisageable à l'époque des Hoplites grecs car il constitue un assemblage infiniment complexe de composants, tous impossibles à produire eu égard à ce qu'on pourrait appeler le « tissu industriel » de l'époque, sans même parler du savoir-faire technologique et technique nécessaires pour mener à bien un tel projet. À notre époque actuelle, en revanche, l'intense spécialisation du travail, la concentration du capital et l'interaction harmonieuse des différentes branches industrielles permettent de fabriquer des objets de plus en plus complexes et sophistiqués, du téléphone portable au téléviseur, jusqu'à l'avion de chasse « furtif ».

Cependant, dans le cas précis des complexes militaro-industriels, se pose bien vite la question de la pertinence à les entretenir. Chacun a plus ou moins entendu parler des budgets colossaux que les États-Unis allouent à la « défense » ; on sait moins de choses sur ce qu'il en est du côté russe, mais à en juger par la qualité de leur matériel et son succès à l'exportation, il ne sont pas en reste non plus sur ce point. Quelques autres nations, dont la France, sont également capables de produire et d'entretenir un matériel de guerre suffisamment impressionnant pour faire sérieusement réfléchir les stratèges des États concurrents. Tel n'est pas le cas en revanche pour la très grande majorité des autres États ; qui redoute le Zimbabwe ou les îles Vanuatu ?

À comparer les pays militairement puissants, on s'aperçoit assez rapidement qu'ils ont un certain nombre de points communs : une puissance industrielle et commerciale considérable, du capital financier, de l'énergie en abondance et, évidemment, disposent de marchés gigantesques, pour lesquels ils se trouvent généralement être engagés dans une féroce et implacable compétition. Seules diffèrent les ressources disponibles et les stratégies mises en œuvre ; les enjeux, quant à eux, sont toujours les mêmes, à savoir, produire et vendre à tout prix, quel qu'en soit le coût social et écologique. Toutefois, la compétition économique n'est pas la finalité ; c'est le moyen.

Ce n'est que le moyen d'accomplir la mission première de l'État, qui est, ainsi que l'explique Hobbes dans son célèbre « Léviathan », la satisfaction de l'impératif absolu de sécurité. Dans la pensée de Hobbes, l'homme étant un loup pour l'homme, la seule chose qui puisse justifier que chaque citoyen accepte de renoncer au droit naturel de faire usage de la violence et à confier ce droit à l'État, c'est qu'il en résulterait pour chacun une garantie de sécurité suffisamment crédible pour accepter de jouer le jeu. C'est également, dans une certaine mesure, la position de Rousseau. Ainsi, l'enjeu de la sécurité constituerait l'élément fondamental de la légitimité des États telle qu'on l'a pensée jusqu'à nos jours. Sécurité à l'intérieur des frontières, mais aussi vis-à-vis de l'extérieur, c'est à dire, vis-à-vis des autres États, potentiellement agressifs. En géopolitique, l'école dite « réaliste » (notamment, H. Morgenthau, R. Aron et K. Waltz) considère que la paix entre les États ne peut être garantie que par la présence d'armées suffisamment fortes et dissuasives pour épargner d'éventuelles velléités belligérantes aux uns et aux autres.

Il semble, au vu de l'histoire toute récente et même beaucoup moins récente, que cela ne soit que trop vrai. Personne ne s'attaque de front à un empire, comme l'empire russe ou l'empire chinois, même si l'on est un empire plus puissant encore. La riposte est absolument garantie, et serait très probablement telle que le jeu n'en vaudrait pas la chandelle. Par contre, quand on est une petite contrée « sous-développée », que peut-on réellement faire lorsqu'une puissance comme, au hasard, les États-Unis décide soudainement de promouvoir chez vous la « démocratie », les « droits de l'homme » et « l'économie de marché » ? Si le Vénézuela d'Hugo Chavez reçoit régulièrement des émissaires russes, ce n'est pas par soudaine russophilie, ni même en vertu d'hypothétiques considérations économiques, mais bien par crainte de l'empire nord-américain ; c'est pour acheter à l'empire russe des avions, des tanks et de la DCA que le Vénézuela est incapable de produire lui-même car il ne dispose ni des ressources, ni des capacités industrielles qu'il faudrait pour cela. Ainsi qu'on l'a vu plus haut, ces choses-là sont réservées à une petite élite d'États contrôlant des marchés suffisamment vastes pour se permettre d'entretenir d'énormes et coûteux complexes militaro-industriels. Exporter de l'armement permet d'en alléger quelque peu le coût, mais cette industrie-là est toujours, par nature, fortement déficitaire. La sécurité n'a pas de prix.

C'est le surcroît de productivité dégagé par l'accumulation de capital qui, en définitive, permet d'absorber ce déficit, ainsi que l'externalisation des coûts vers la société et/ou l'environnement (service militaire, conscription, mobilisation massive de la population en période de guerre, réquisitions, pollution, destruction de l'environnement, essais nucléaires, etc.). Une métaphore illustrant cet ordre des choses pourrait être qu'il faut vendre beaucoup de casseroles au téflon pour amortir le coût de la mise au point de ce matériau, peu adapté, pourtant, à la cuisine et cancérigène à température de cuisson, mais extrêmement apprécié dans le domaine militaire, du fait de ses propriétés uniques. Par conséquent, les rayons de nos supermarchés croulent sous les casseroles et les poêles au téflon, à tel point qu'il est devenu difficile de trouver autre chose ; les seules différences entre les différents produits se résument à leur forme, leur volume, leur prix ou d'autres détails complètement insignifiants (couleur, logo, etc). D'ailleurs, ce phénomène était également très courant en URSS, précisément pour la même raison : limiter les modèles de produits manufacturables réduit leur coût de fabrication, ce qui, pour les libéraux, permet de dégager plus de marge, pour les communistes, d'améliorer l'efficacité productive globale.

Quant aux graves difficultés socio-économiques que doivent affronter aujourd'hui les Américains, par exemple, celles-ci pourraient être considérées comme des charges « externalisées » vers la société (c'est à dire, unilatéralement imposées par l'État). Elles ne sont que les conséquences des guerres menées par les États-Unis au cours de ces dernières décennies à travers le monde entier. Le processus qui a mené à cette situation est fort simple, et son début pourrait sans doute être situé au moment de la guerre du Vietnam, tout juste quelques années après la guerre de Corée.

Une guerre coûte extrêmement cher ; assez rapidement, l'État américain devint déficitaire et se trouva forcé d'émettre des quantités considérables de monnaie, pour continuer à financer une guerre à l'autre bout du monde qu'en fin de compte il perdit. La convertibilité dollar / or ne pouvant dès lors plus être assurée, attendu qu'on ne peut imprimer de l'or aussi facilement que des billets verts, le président Nixon fut contraint de prendre la décision d'y mettre fin. Dès lors, plus rien ne s'opposant à ce que l'État américain émît autant d'argent qu'il lui en faudrait, on abusa de l'expédient sans limites et sans vergogne, ce qui finit par ruiner le pouvoir d'achat de la devise américaine. Quand la valeur d'un dollar aura réellement atteint zéro, les Américains réaliseront peut-être qu'ils sont, en définitive, les dindons de cette tragique farce, se retrouvant, par un incroyable enchaînement de funestes et inexplicables hasards, guère mieux lotis que les Coréens du Nord.

* * *

Le spectre de la guerre, toujours présent, impose à chaque État d'investir des ressources considérables pour la sécurité de ses citoyens ainsi que la sienne propre. La paix ne peut dans ces conditions se maintenir qu'au prix d'un « équilibre de la terreur » entre des États ou des blocs d'États. Dans un tel contexte, le moindre différentiel de puissance par rapport à un voisin est immédiatement perçu comme une menace ; chacun se trouve dès lors inévitablement poussé vers une inflation de moyens militaires, conduisant chaque État à renouveler et à améliorer perpétuellement son arsenal. Le moyen d'y parvenir, c'est la participation à une lutte économique sans merci où l'enjeu est la conquête, la protection et l'élargissement du marché accessible. C'est pourquoi on observe dès le XIXe siècle une lutte acharnée pour le contrôle des routes commerciales et de ressources stratégiques vitales, l'obsession générale de la « sécurité énergétique », des manipulations financières et juridiques à grande échelle, l'apparition de formes de plus en plus sophistiquées de dumping, sans oublier, bien sûr, l'annexion pure et simple de territoires gigantesques aux quatre coins du monde par ceux qui en avaient les moyens. L'enjeu n'était plus de simplement satisfaire les appétits des riches et des puissants en important de l'or ou des épices d'outre-mer ; c'était de survie pure et simple qu'il était question. Les mécanismes ayant conduit à la première guerre mondiale le prouvent de façon indubitable.

C'est un cercle infernal et il ne semble pas y avoir d'issue possible à moyen terme vers un retour à des économies raisonnables et durables, c'est à dire, respectueuses de leur environnement humain et écologique. La logique implacable des choses, c'est, au contraire, de chercher par tous les moyens à acquérir les capacités industrielles indispensables à la mise en place d'un puissant complexe militaro-industriel, seule garantie de sécurité réellement fiable. Un illusoire droit international, chacun le sait bien, ne constitue en aucun cas une telle garantie, nul n'étant à l'abri d'une « démocratisation » forcée ou d'une subite « intervention humanitaire », tout spécialement, semble-t-il, les pays dotés de ressources précieuses ou représentant un quelconque intérêt géopolitique.

Le Japon s'industrialisa rapidement et massivement à partir de la fin du XIXe siècle. La Russie le fit plus rapidement et plus massivement encore dans les années 1930. À présent s'y mettent la Chine, l'Inde et le Brésil, dernier prétendant en date au statut de « grande puissance ». Combien de planètes nous faudrait-il pour alimenter autant de monstres ? Certains nous disent quatre, d'autres dix, la question est, au demeurant, sans intérêt puisqu'on n'en a de toute façon qu'une seule.

Il est devenu aujourd'hui vital de sortir de ce mécanisme pervers ; dans les conditions économiques et géopolitiques actuelles, un conflit mondial majeur paraît inéluctable. Le « progrès » et le « développement » tant recherchés ne nous auront apporté en définitive que la guerre et le chaos. Le confort et la consommation de masse n'auront été que la carotte qui nous a fait courir dans la direction souhaitée par nos dirigeants imbéciles, inconscients de ce qu'ils mettaient en place par leurs politiques aveugles. Nous-mêmes avons été des imbéciles, des égoïstes et des irresponsables, pour nous être aussi facilement fait avoir dans ce marché de dupes. Désormais, le choix qui nous est proposé est fort simple : nous accrocher à nos États souverains jusqu'à la prochaine guerre, qui réglera tous nos problèmes de la façon la plus radicale, ou bien, renoncer à notre souveraineté au profit d'une techno-dictature planétaire, avec un gouvernement mondial unique, une monnaie mondiale unique, une religion mondiale unique, dans un monde où tout sera unique, uniforme et unifié. D'ailleurs, on y est déjà plus qu'à moitié ; ce nouveau système, ce paradigme novateur, c'est le fameux « Nouvel Ordre Mondial » dont tout le monde parle mais dont nul ne sait précisément de quoi il serait fait.

Nous ne sommes pas tenus, pourtant, de choisir ou d'accepter l'une ou l'autre de ces monstrueuses alternatives. La solution à cette impasse ne se trouve pas davantage dans le « libéralisme » que dans l' « alter-mondialisme », quels que soient les noms qu'ils se donnent, puisqu'ils ne sont qu'une seule et même chose. Il nous faut simplement revenir à nos fondamentaux, aux valeurs et à la tradition de chaque nation, de chaque peuple, de chaque civilisation. C'est à chacun de nous de refuser de jouer le jeu du système au lieu d'attendre qu'un chef providentiel le fasse à notre place. Quand un nombre suffisamment élevé de personnes cessent d'y adhérer, tout système de pouvoir s'effondre inévitablement.

Les piliers du système où nous vivons nous sont bien connus : consumérisme, aliénation économique par l'emploi, dépendance au confort, confiscation de la souveraineté monétaire, ingénuité politique de la population, lobotomie des masses par le divertissement et la désinformation, et enfin, isolement et réclusion volontaire des individus (chacun seul dans sa cage devant son PC ou sa TV) ; il n'y a qu'à les abattre pour que toute la structure s'écroule, comme une vieille masure vermoulue. Rongeons ces poutres, tels une innombrable armée de petites termites, chacun selon ses moyens, mais avec détermination ; c'est la voie la plus sûre, la plus rapide, et la plus directe vers un monde meilleur.

Les piliers du système où nous vivons nous sont bien connus : consumérisme, aliénation économique par l'emploi, dépendance au confort, confiscation de la souveraineté monétaire, ingénuité politique de la population, lobotomie des masses par le divertissement et la désinformation, et enfin, isolement et réclusion volontaire des individus (chacun seul dans sa cage devant son PC ou sa TV) ; il n'y a qu'à les abattre pour que toute la structure s'écroule, comme une vieille masure vermoulue. Rongeons ces poutres, tels une innombrable armée de petites termites, chacun selon ses moyens, mais avec détermination ; c'est la voie la plus sûre, la plus rapide, et la plus directe vers un monde meilleur.

Petrovitch

Nantes, le 27 juillet 2012

126 réactions à cet article

Ajouter une réaction

Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page

Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.

FAIRE UN DON